Jazz Movies (les films-recherche chronologique)

Jazz Live! (les vidéographies disponible en ligne-recherche alphabétique)

|

|

JAZZ MOVIES

• Les films •

|

|

© Jazz Hot 2025

|

|

Sinners

Film de Ryan Coogler (production Ryan et Zinzi Coogler, Sev Ohanian),

137 min., USA, en anglais, sorti en France au cinéma le 16 avril 2025

https://www.imdb.com/fr/title/tt31193180/fullcredits/?ref_=tt_cst_sm

https://www.youtube.com/watch?v=AsTeafVF-KE

Extraits de la bande originale:

https://www.youtube.com/watch?v=suxyBQr1TQw

https://www.youtube.com/watch?v=juNKOc67CYo

https://www.youtube.com/watch?v=1AOydLHGMnY

Sinners est le cinquième long-métrage de Ryan Coogler dont le premier, Fruitvale Station (2013), retraçait le meurtre en 2009 à Oakland, CA, d’Oscar Grant III âgé de 22 ans. Fidèle à ses thématiques –l’Afro-Amérique et le racisme–, Ryan Coogler a enchaîné les succès hollywoodiens, dont le genre fantastique auquel Sinners se rattache, entre fresque historique, pastiche à la Quentin Tarentino teinté de Chester Himes et comédie musicale blues. Car le blues «musique du diable» est au centre du film pour ses pouvoirs magiques hérités d’une Afrique ancestrale, laquelle alimente le rêve afro-américain du «retour» depuis Marcus Garvey (1887-1940) et a inspiré aussi bien les artistes de la Harlem Renaissance que des générations de jazzmen. Côté bande-son du film, saluons le travail de reconstitution du compositeur suédois Ludwig Göransson –un habitué des studios qui collabore avec Ryan Coogler depuis son premier film– tant pour la toile de fond musicale que pour les thèmes originaux interprétés par les personnages.

L’histoire se déroule sur la journée et la nuit du 16 octobre 1932. Deux jumeaux (interprétés par Michael B. Jordan, acteur fétiche de Ryan Coogler), Stack et Smoke, reviennent après sept ans d’absence dans leur ville natale de Clarksdale, MS (cf. Jazz Hot n°501), fortune faite dans la pègre de Chicago, à la tête d’un énorme stock d’alcool probablement volé. L’idée de ces entreprenants voyous est d’ouvrir un juke joint, une taverne aménagée dans une ancienne scierie rachetée incognito au responsable local du Ku Klux Klan. Ils en confient l’animation musicale à leur cousin Sammie, un jeune prodige de la guitare (campé par Miles Caton, excellent chanteur) qui travaille dans les champs de coton, et à un vieux pianiste alcoolique, Delta Slim (Delroy Lindo). La première heure du film plante ce décor du Sud profond marqué par une tension raciste à fleur de peau («les Blancs aiment le blues mais pas ceux qui le jouent» explique Delta Slim) et la rugosité, souvent la violence, des rapports entre individus, tant sur le plan communautaire que familial et sentimental, Stack et Smoke renouant avec leurs anciens amours, deux femmes de caractère: Mary (Hailee Steinfeld), une métisse qui passe pour «blanche», et Annie (Wunmi Mosaku), experte en sorcellerie. Ouvert le soir même, le club voit affluer une clientèle de «pécheurs» (sinners) avides d’échapper pour quelques heures à la dureté de leur vie en communiant autour du blues et de la danse, dans une atmosphère débridée et poisseuse faite d’alcool, de jeux d’argent, de sexe, de sueur et de bagarres. Investi dans sa musique au point d’entrer en transe, Sammie qui a le don de convoquer les esprits (musicaux) du passé et du futur, se retrouve dans un bœuf onirique entre griots africains et… rappeurs! Habile sur le plan technique (notamment sonore), la scène illustre intentionnellement la continuité culturelle entre Afrique et Afro-Amérique jusque dans l’expression hip hop; un discours par ailleurs régulièrement soutenu par des musiciens de jazz comme Jason Moran, Robert Glasper, etc.

La seconde partie relève du film d’action autant que du fantastique, décrivant l’attaque du club par des vampires dirigés par Remmick (Jack O'Connell), un immigrant irlandais (de son vivant) qui a réchappé de la traque menée par une troupe d’Amérindiens! Lui-même musicien, il est attiré par le don de Sammie qu’il convoite. Entre deux coups de flingues, le film distille encore quelques idées: le juke joint, espace précaire d’une liberté vitale, à l’abri des «Blancs», se défend au prix du sang des «pécheurs»; le dilemme de Stack et Smoke oscillant entre leurs petits intérêts personnels et la solidarité communautaire pour ouvrir des «ardoises» (crédits) aux clients travaillant dans les champs de coton; l’antagonisme culturel Afro-Américains/Euro-Américains se manifeste au plan musical par l'opposition entre le blues des vivants et la folk-country des vampires: la prédation des vampires comme métaphore de la prédation du monde blanc à l’égard du monde afro-américain.

On retiendra aussi de Sinners la présence de la légende Buddy Guy dans une séquence qu’on laisse découvrir à ceux qui seront tentés par cette fiction fantastique mais très convaincue, avec naturel, des pouvoirs surnaturels du blues dans le Delta! Qui ne le serait pas quand on connaît John Lee Hooker, Muddy Waters ou Howlin’ Wolf parmi beaucoup d’autres?

Jérôme Partage

Sur le blues et l'Afrique rêvée des jazzmen, dans JAZZ HOT:

• Rubrique «Recherches dans Jazz Hot»: pour connaître les archives sur les musiciens et autres acteurs du jazz, les références données dans le présent article n’étant que parcellaires…

https://www.jazzhot.net/PBCPPlayer.asp?ID=2429560

• Table des numéros de Jazz Hot par année:

https://www.jazzhot.net/PBSCCatalog.asp?CatID=692881

• Index alphabétique des Tears en ligne:

https://www.jazzhot.net/PBCPPlayer.asp?ADContext=1&ID=2202601

• Table des index de Jazz Hot par rubrique:

https://www.jazzhot.net/PBCPPlayer.asp?ADContext=1&ID=2429540

© Jazz Hot 2025

|

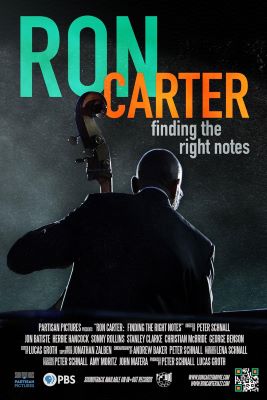

Ron Carter

A la recherche des notes justes (Finding the Right Notes)

Documentaire de Peter Schnall (réalisation et production:

Partisan Pictures/DVD PBS), 107 min., USA, 2022,

Tourné entre 2017 et 2022, ce très bon documentaire sur Ron Carter de Peter Schnall nous fait percevoir l’essence d’un artiste habité par le son, musicien dans

l’âme, compositeur, jazzman et messenger conscient de son rôle, de son

devoir de garder la musique en vie, le jazz, pour les autres. Cette biographie nous

fait comprendre l’essence d’un humain et de ce qui l’a constitué. Le réalisateur

(et directeur de la photographie), questionne et travaille en profondeur les

relations (in)humaines dans la société américaine, celles aussi entre l’artiste

et le collectif live dans lequel il s’insère, mais surtout le rôle de

l’art dans la transmission des valeurs philosophiques, notamment la notion de

«juste», à la croisée de la «justesse» (des notes), de la «justice» (des

hommes), et donc de l’intégrité indispensable pour lutter contre le dysfonctionnement

systémique social. Avec Ron Carter, «l’homme en quête du juste», et pas

seulement pour les notes bleues qui lui donnent la sérénité, Peter Schnall a un

interlocuteur, un coréalisateur, davantage qu’un «sujet». Ron Carter dit sans

détours: «Combien de temps ai-je envie de

poursuivre la lutte, ou de faire partie de la lutte?» au moment de ses 80

ans, alors qu’il a déjà traversé le champ de mines de la vie.

Le pianiste Jon Batiste joue le rôle du Candide 2.0 partant

découvrir un continent de vécu, de rigueur, de discipline, de maîtrise,

d’épaisseur et de don de soi, un monde si différent du sien, de son être à lui,

Jon Batiste; il interroge un monde structuré en voie de disparition, dans la

concurrence désordonnée des apparences qui règnent sur notre planète. Pourtant,

par son immersion familiale dans le jazz, le jeune pianiste de NOLA pourrait

être –ce qu’il n’est pas, son début d’œuvre en atteste– le bon expérimentateur

au piano ou avec les mains, être l’héritier d’une perception au-delà de l’instrumentiste

surdoué testant des éléments rythmiques et harmoniques dont Ron Carter veut

donner la compréhension à l’image.

Le fil conducteur choisi par Ron Carter est la ségrégation,

le racisme, qui l’ont forcé, étant né en 1937 à Ferndale, MI, non loin de

Detroit, à devenir bassiste de jazz, alors qu’il voulait être violoncelliste

classique, et donc à se dépasser jusqu’à côtoyer l’excellence en participant à

créer un nouveau langage, car comme il l’énonce clairement: «On est tous égaux jusqu’à la fausse note, et

là, on n’est plus si égaux». Son parcours nous en rappelle de nombreux

autres, de Charles Mingus à Nina Simone pour ne citer qu’eux.

De concerts en témoignages, d’archives en auto introspections,

le portrait de Ron Carter se dessine: de son père qui avait dû travailler plus

que dur pour éduquer ses huit enfants et leur construire une maison, aux

voyages inquiétants où tout peut arriver à cause de la couleur de peau, en

passant par le racisme guindé des orchestres classiques qui refusent l’embauche

du meilleur violoncelliste parce qu’il est Afro-Américain. Ces touches

d’informations construisent, au fil des récits, au fil des expressions, des

images, ce qui a bâti un Ron Carter: une détermination endurante, une curiosité

sans limite, une honnêteté vitale pour lui-même: trouver la juste note,

d’autres combinaisons de notes, chercher les défauts, rester patient et arriver

à ses fins.

Plusieurs musiciens interviennent dans le documentaire dont

George Benson, Russell Malone qui vient de disparaître en laissant Ron Carter et Donald Vega terminer seuls leur

tournée au Japon, réactivant la douleur de la perte, après celles de sa

première épouse, Janet Hasbrouch, en 2000, celle de son fils Myles en 2018

alors qu’il joue dans les festivals d’été, sans compter ses amis musiciens partis,

nombreux à la période du covid, une période de gestion sanitaire par

interruption des relations humaines dont on saisit l’impact mortifère dans la

communauté du jazz qui vit du contact, du live.

Parmi les autres témoignages apportés (cf. casting IMDB et roncartermovie.com cités

en entête), dont Sonny Rollins, Herbie Hancock, Buster Williams, Christian

McBride, Stanley Clarke a cette très fine et tendre observation sur son ami: «Même quand il est sérieux, il y a quand même

du comique». Une autre qualité de Ron Carter est son élégance organisée

poussée jusqu’à un art de vivre avec les autres, la considération qu’il leur

accorde, mais aussi l’exigence demandée en retour à chacun, comme l’importance

de chaque détail de son environnement: son appartement rangé, avec des objets

d’arts qui le ressourcent quand la vie secoue, le décompte précis en tête du

nombre de ses disques (à l’époque 2221, sans compter plus de 50 sessions non parues), le

classement alphabétique de ses albums en leader pour trouver ses idées

rapidement… Tout un monde d’équilibre et d’harmonie pour garder le cap de ses

objectifs au milieu du tumulte: «C’est

comme ça que la musique vit, quand les gens en veulent… qu’ils veulent de la

musique dans leur vie. Quand vais-je me lasser d’être celui qui les aide?»

A la fin, à Jon Batiste qui le questionne sur la recherche qui semble être sa première préoccupation: «Qu’est-ce-que le succès?»,

Ron Carter répond avec une leçon de sagesse dont il a le secret: «Le chemin que j’ai

pris me plaît, mes derniers efforts étaient honnêtes, chaque note jouée était sincère…

chaque occasion que j’ai de jouer, de trouver un nouvel arrangement de notes,

pour moi, c’est ça le succès.» Un ange passe…

|

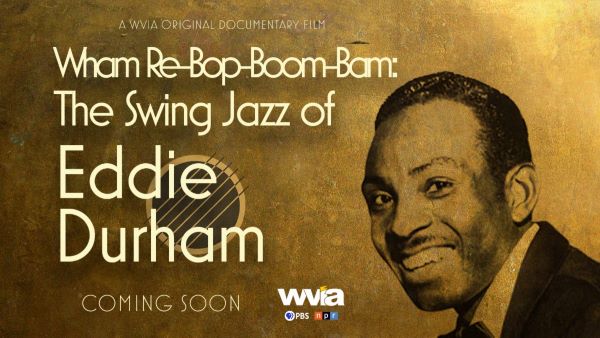

Wham-Re-Bop-Boom-Bam

The Swing Jazz of Eddie Durham

Documentaire de Kris Hendrickson/Loren Schoenberg

(PBS/NPR/WVIA/Chiaroscuro Records), 56 min., USA, version anglaise

Sortie le 1er février 2024 aux Etats-Unis sur le réseau de

l’American Public Television (250 stations sur les Etats-Unis)

Ce documentaire intéressant

comprend des archives riches en photos, vidéos, affiches, disques(1), sur Eddie Durham (comp,arr,g,tb, 19

août 1906, San Marco, TX – 6 mars 1987, New York, NY). La reconstitution et une

mise à disposition publique de ce patrimoine ont été rendues possibles grâce au

travail initial essentiel de conservation active par sa famille, notamment

Topsy Durham, sa fille, qui porte le prénom d’un de ses titres fétiches chez

Count Basie en 1937.

D’autre part, la mise en

scène de ces archives est bien valorisée par la réalisation claire et un

montage rythmé de Kris Hendrickson, comme

par l’apport de Loren Schoenberg (s), qui, par son vécu musical et d’enseignant,

sa mission de messenger, s’attache à

faire vivre le jazz dans tous ses projets comme le National Jazz Museum in

Harlem. Cette équipe d’afficionados d’Eddie

Durham, arrangeur créatif à la personnalité pétillante et profonde, montre un

parcours attentif et perceptif aux aventures et expériences humaines traduites dans

son expression artistique. Le documentaire comprend des interventions sur les

différentes facettes de son art et anecdotes ainsi que les témoignages d’étudiants

à Juilliard qui ont travaillé des arrangements d’Eddie jamais enregistrés: un

son, une respiration swing, autant de défis et de gages d’une nouveauté

réjouissante à vivre, à ressentir au sein-même d’un orchestre.

Le

film nous transporte dans sa biographie, depuis son Texas profond, avec un père

surnommé «Bronco» (sauvage!), violoniste métayer très bricoleur qui fera bouger

sa famille pour la nourrir, mais aussi pour produire le Durham Brothers

Orchestra comprenant Joe (b), Allen (tb), Roosevelt (vln,p,g), Earl (p), Clyde

(b), Sylvester (p-org) puis plus tard Eddie (g,tb): un apprentissage accéléré

de la vraie vie débrouillarde, et de l’art du jazz enraciné dans le blues et la

danse. Eddie en retirera une intelligence agile et inventive, productive dans

le repérage des atouts de chacun pour les combiner dans une énergie collective

fusionnelle, ce qu'il fait aussi facilement qu’il comprend une panne et répare sa

voiture ou construit un meuble. Pas étonnant qu’il ait été l’arrangeur d’«In

the Mood» pour le Glenn Miller Orchestra, un hymne rythmico-mélodique au

ronronnement envoutant pour des générations de danseurs. Car c’est une époque

où le jazz et la danse ne font qu’un, comme pratique sociale de tous les moments, un réconfort

indispensable contre l’Amérique des insécurités des plus démunis, de la

ségrégation, de la crise de 1929 qui, elle, prend fin au tournant 1937-1938, à

la faveur de la réactivation de l’industrie de guerre, un fléau chassant

l’autre. De 1924 à 1939, Eddie fait son chemin, dort dans les bus, fait la route

avec les cirques, les minstrels,

saisit sa chance au sein des Territory Bands, la pépinière ambulante des jazzmen

en herbe, des Blues Devils de Walter Page (b,tu,bar,lead, 1900-1957) comprenant

entre autres Count Basie et Jimmy Rushing au sein de l’orchestre de Bennie Moten à Kansas City(2): tous les talents (Ben Webster, Lester Young…) finissent par se

regrouper autour de Count Basie en 1935. Après un furtif passage chez Cab

Calloway, Eddie poursuit chez Jimmie Lunceford et rejoint de nouveau Count Basie en 1937. A partir de 1938, il fait des

arrangements pour Ina Ray Hutton (orchestre féminin), Glenn

Miller avec les Inks Spots, Artie Shaw, Benny Goodman.

On est en pleine Swing Era avec des ballrooms (dont le Savoy à Harlem) remplis de centaines de personnes, et pour faire entendre le

potentiel rythmique et les solos de guitare dans les big bands, Eddie avait

commencé à amplifier électriquement le son depuis le début des années 1930: grâce

à ses longs doigts, il laisse libre cours à son imagination qui lui permet de développer en

parallèle des chorégraphies instrumentales pour accentuer visuellement l’effet

swing du call & response, des riffs entre les différentes sections

instrumentales, un spectacle de la scène qui dope encore l’ambiance dans la salle avec les lindy hoppers qui voltigent sur la piste. Le 18 mars 1938, Eddie grave le premier

enregistrement de guitare électrifiée («Laughing at Life» sur une Gibson ES150) avec le

Kansas City Five composé de Freddie Green (g), Buck Clayton (tp), Walter Page

(b), Jo Jones (dm), pour Milt Gabler, le disquaire et patron actif du label Commodore à New York. Pendant qu’Eddie

peaufine la rythmique souple et blues de ses arrangements avec guitare,

l’Amérique a retrouvé du travail et l’Europe y émigre pour fuir les fascismes,

ramenant les derniers musiciens américains installés à Paris où ils ont été

adulés depuis 1918: l’atmosphère de fête effrénée qui précède la Seconde Guerre a

ainsi traversé l’Atlantique et dure jusqu’à l’attaque de Pearl Harbour (7 décembre

1941) où la mobilisation militaire consécutive va donner à Eddie l'opportunité de détecter et combiner les points forts individuels

dans ses arrangements, pour dynamiser le potentiel collectif des

orchestres féminins(3) qui remplacent les hommes partis: ce seront les Sweethearts

of Rhythm, les Durhamettes, les Darlings of Rhythm, les Syncoettes, The Eddie

Durham All-Girl Orchestra accompagnant Ella Fitzgerald à l’Apollo. Le

documentaire en profite pour faire une focale sur le rôle des femmes instrumentistes dans le jazz

dès l'origine, dont la magnifique Mary Lou Williams.

Après guerre, Eddie poursuit son travail dans un orchestre féminin et compose. Puis il se met en semi-retraite

le temps de fonder une grande famille de cinq enfants, tout en ayant des activités

souvent bénévoles (écriture et dépôt de partitions Ascap pour des tiers, maison ouverte aux

musiciens jeunes ou chevronnés) et participe aux festivals de la Cavalcade of Jazz

(1945-1958) à Los Angeles, CA. Eddie accompagne Buddy Tate (1969), apparaît

dans L’Aventure

du Jazz de Louis Panassié (1972), fait partie du Harlem Blues

& Jazz Band créé par Al Vollmer en 1973, et part jouer en France avec les Buck Clayton Count’s Men en 1983. Il

fête ses 80 ans à la Saint Peter’s Church de New York, puis au retour d’une

croisière jazz en Scandinavie quelques mois plus tard, il décède d’une crise

cardiaque. Il n’était jamais malade et toujours très calme disent ses proches. Eddie

Durham a eu une belle vie car il a su bien la remplir, apprenant des autres autant qu’il leur faisait partager son expérience

artistique et de vie.

Le

film conclut sur son héritage actuel dans sa ville natale de San Marco qui a

donné son nom au parc où est organisé l’Eddie Durham Festival avec le Calaboose African

American Museum, à la

Texas State University, à Columbia University et Juilliard (New York), lors de

la célébration annuelle de sa musique au Hill Country Jazz Festival d’Austin,

TX, et grâce au All Star éponyme mené par Doug Lawrence (s,lead).

Alors

souhaitons à ce documentaire de franchir les frontières des USA, et au jazz

d’accroître sa mémoire, en reconstituant la vie de ses artistes et de leurs

œuvres par des moyens de conservation moins captifs, futiles et éphémères que

les réseaux sociaux auto-effaçables de l’air du temps. Les proches et les

amateurs sont souvent les meilleurs remparts contre les pertes de pans entiers

de l’histoire des arts étrangement peu protégés quand ils ne sont pas

académiques mais populaires.

Hélène Sportis

© Jazz Hot 2024

1. Cf. DAHR/Discography of American Historical Recordings:

|

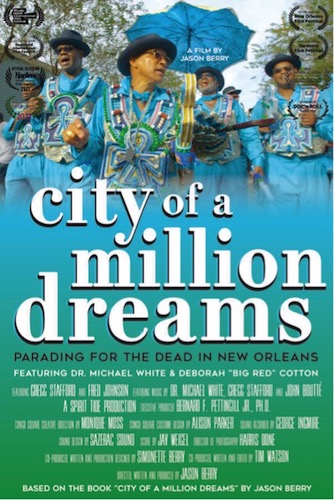

City of a Million Dreams

Parading for the Dead in New Orleans

Documentaire

de Jason Berry (réalisation et production, Spirit Tide), 90 min., USA, en

anglais avec une version sous-titrée en français, 2021, sorti aux Etats-Unis,

Royaume Uni

Bande annonce et site officiel: https://cityofamilliondreams.com

Détails de la production: www.imdb.com

City of a Million Dreams est tiré d’un livre (2018) éponyme de Jason Berry dont le sous-titre est: «A History of

New Orleans at Year 300», alors que le sous-titre du film est: «Parading

for the Dead in New Orleans». Jason est un journaliste d’investigation,

écrivain, réalisateur, et l’idée d’avoir pris pour le documentaire, l’axe et

l’histoire des parades funéraires de la ville, devenues légendaires, sont un

prisme intéressant pour retracer la construction spirituelle et artistique corrélée

à l’énergie de New Orleans, qu’elle soit la conséquence de son esprit rebelle, résistant,

faisant face aussi bien à la nature déchaînée –ouragans ou épidémies–, qu’aux

hommes déshumanisés –de l’esclavage à la ségrégation, la corruption ou la misère–,

mais venant aussi de l’ancrage dans ses ancêtres, les spirits, qui transmettent aux vivants la force d’espérer, de lutter,

de se dépasser pour essayer sans relâche de créer un monde plus juste.

A New

Orleans, les déshérités luttent contre l’adversité, en ralliant les morts, les vivants

et ceux à naître, agrégeant toutes les fois et rites protecteurs (syncrétisme religieux) contre les

forces maléfiques en général bien réelles et concrètes dans un vécu difficile, ralliant les traditions

indiennes aux différentes églises en passant par le vaudou ou les pratiques

sociales de toutes les communautés, notamment afro-américaine et sicilienne par

la pratique du jazz (dont le gospel et le blues), de la danse voire de la transe,

avec cette particularité de croire dans le surnaturel profane malgré

l’interdiction des clergés institués, le désespoir faisant feu de tout bois,

avec un bon sens sans exclusive!

Le documentaire comprend un très grand nombre

de belles archives dont les second lines lors des enterrements célèbres comme celui de Danny Barker (bjo,g, comp,

enseignant), une reconstitution des rites chorégraphiés à Congo Square, et la

trame narrative conduite en paroles et musique par Michael White (cl, comp, lead,

historien),

tant pour les aspects jazz qu’humains, et parfois jusqu’à un niveau très intime

quand il nous parle de sa vie «d’après 2005» ou que nous entrons avec lui dans

son domicile dévasté après l’ouragan Katrina, de même que dans son hommage poignant à

Deborah Cotton, journaliste consultante sur le film, une amie, décédée en 2017, des suites d’une fusillade entre gangs, lors d’une parade de fête des mères en

2013. Elle était venue d’Hollywood à New Orleans, peu avant Katrina en 2005,

pour écrire sur la cuisine; elle y est restée pour la cuisine, mais surtout pour

chroniquer avec finesse et admiration les second

lines, fanfares et Mardi Gras, les social

aid and pleasure clubs, signant Deb Big Red Cotton, en référence aux chants

des Black Indians. Dans son blog sur Gambit

Weekly, Deborah mettait en évidence ce lien indéfectible entre pratique

culturelle et entraide sociale, devenant une des activistes de la restauration

culturelle et sociale des rues de New Orleans après Katrina. A la suite de la

fusillade, elle avait milité pour inciter à réformer la justice pénale dans le

sens d’une meilleure réinsertion, d’un suivi plus attentif des jeunes notamment,

rendant visite en prison à celui qui l’avait blessée, car elle se sentait davantage survivante d’une situation

très dégradée du fait de l’abandon par l’Etat local mais surtout fédéral, que

victime d’une balle perdue d’un gamin qui ressemblait à son neveu.

Un des

aspects très captivant du film est la perception de la chaleur humaine dans ces

entrelacs sans cesse renaissant de couleurs, de mise en musique et en danse de

l’espace public, avec ses codes respectueux mais surtout affectueux vis-à-vis

des morts, pour les accompagner dignement vers ce monde qui ne peut être que meilleur que celui dans lequel ils ont vécu; de là-bas, ils seront une aide et un soutien précieux. Rappelons qu’à

l’époque des confinements-covid, Jazz at Lincoln Center, très new orleans du fait de la présence de

Wynton Marsalis, avait enregistré à distance, évidemment avec Dr. Michael

White, une marche funèbre pour un Memorial For Us All, c’est dire qu’on ne

rompt pas facilement avec les traditions: ne pas bien accompagner les morts est

inhumain, à New Orleans en particulier mais pas seulement.

Au fil des street parades et murals (peintures),

Jason Berry montre et décrypte une autre façon d’aborder la vie, en solidarité plutôt qu’en concurrence impitoyable. Cette manière est le fruit d’une lente maturation

de la douleur au fil des siècles, qui donne plus de sagesse et de poids aux

actes du quotidien, l’humain transcendant parfois l’horreur en beauté

collective, comme la naissance du jazz à New Orleans.

Le travail sur ce film a

duré 22 ans, incluant donc la période covid où il n’y eut plus de parades, second lines et Mardi Gras pendant 18 mois jusqu’à

l’automne 2021. Souhaitons à ce beau documentaire déjà multiprimé (New Orleans,

Harlem, Sarasota…) de trouver rapidement un distributeur en France; il est des leçons de vie, universelles, qui sont essentielles, et dont la France comme le reste du monde ont grand besoin dans la période d'effacement totalitaire que nous traversons…

|

Nothing But a Man

Un homme comme tant d'autres

Film

de Michael Roemer (réalisation, production: Roemer/Young/Du Art Films Laboratories), 90

min., USA, en anglais, 1964, actuellement à l’Action Christine à Paris 6e ou disponible en blu-ray

Vient de ressortir au cinéma (pour la première fois en

France) Nothing But a Man, une

pépite oubliée du passé, avec toute sa pulpe, sa densité, sa réalité, une force

et une épaisseur percutant sévèrement la superficialité du XXIe siècle virtuel aux débats nombrilistes et ethnocentrés. L’histoire se passe en

Alabama(1) au tout début de la Lutte

pour les Droits civiques (1954-1968), alors que chaque Afro-Américain ne sait

pas encore vraiment comment gérer les situations avec le dominant qui le

contraint jusque dans ses moyens de subsistance: un calcul psychologique subtil,

entre survie biologique immédiate et exigence d’une vie pleine, avec le respect

des valeurs humanistes du dominant envers le dominé; un calcul aussi ajusté en

fonction du risque, de la peur, du courage individuel et collectif. Film au

budget serré de 230 000$, chaque participant est payé 100$ par semaine; côté

musique, c’est un jeu de relations qui permet d’acheter à Berry Gordy, Jr.

(1929, Detroit, MI) pour 5000$ quelques disques des jeunes vedettes de la Motown pour la bande son, mais cette

rencontre n’est pas un hasard total dans ce bouillonnement activiste de l’année

1963 où le jeune producteur-fondateur du label mythique de Detroit a aussi discuté

avec le Dr. Martin

Luther King, Jr. au

début de l’année, pour conserver/préserver les droits d’enregistrement de la

Marche sur Washington du 28 août, après avoir enregistré le discours du leader une

première fois deux mois avant, à Detroit sur Gordy Records, en juin,

précisément à la période du début de tournage(1): car l’engagement pour essayer de sortir les USA de sa violence

institutionnelle ségrégationniste est le fait d’un milieu restreint mais très

mobilisé en politique, dans les secteurs économique, juridique, religieux, social et artistique, dans la diversité du jazz, dans la photo, le théâtre, la poésie, la peinture, le cinéma,

c’est un microcosme dans un microclimat qui va permettre de gagner enfin quelques

points sur les plus forts. Les deux acteurs principaux Ivan Dixon et Abbey Lincoln(2) comme le

reste du casting sont aussi très impliqués dans le Mouvement: le tournage

s’interrompt donc le 28 août pour que tous puissent aller à la Marche sur Washington pour l’emploi et la

liberté conduite par Martin Luther King, Jr. Quand le film arrive en

production à la mi-septembre, l’attentat du Ku Klux Klan à l’église baptiste de

Birmingham, AL, tue quatre adolescentes. La réalité a de nouveau dépassé la

fiction.

Le film combine la puissance des histoires universelles et le

regard clinique de la lèpre raciste: Josie, la fille institutrice du révérend

conservateur n’aime pas voir son père composer avec le pouvoir local pour

ce que lui pense être le moins mal pour sa paroisse; elle tombe amoureuse d’un

ouvrier du rail itinérant, un syndicaliste inséré dans un collectif de travail

soudé, Duff, qui n’a pas l’habitude de «composer», bien qu’ayant été informé

que le dernier lynchage mortel dans la localité remonte à huit ans. Ils

décident de se marier contre les avis aux raisons multiples de l’entourage, et

se retrouvent immédiatement confrontés aux risques supplémentaires quand il

s’agit de construire une vie de famille dans une société d’apartheid, sans protection sociale, utilisant le refus de travail vital en lynchage

modernisé pour mater les fortes têtes.

Le thème universel –l’amour en climat

hostile–, donne à Michael Roemer et Robert M. Young (1924, New York) une trame efficace

dont le scénario, les dialogues et cadrages cisellent les moindres nuances de

perceptions et de réactions qui interagissent au sein de la communauté

afro-américaine en cette période de gestation pour faire advenir une société

moins injuste. Pour affiner le trait et être au plus près de la réalité des

différentes stratégies humaines selon les personnalités face à la violence

raciste, Michael Roemer et Robert M. Young s’immergent trois mois au sein d’une

communauté en Alabama grâce à la NAACP, afin de bien saisir, sans trahir, l’acuité

de chaque posture face à l’indignité, au danger mortel, et suivre les

dynamiques de situations qui en découlent. Le résultat est du cinéma réel, vivant,

incarné, d’une authenticité faisant décerner au film deux prix à la Mostra de

Venise 1964; la légende dit que c’était le film préféré de Malcolm X

(1925-1965), mais il n’a pu être diffusé que dans les écoles et églises

afro-américaines à sa sortie.

Dès l’introduction du film, le spectateur est

immergé dans le travail sur les voies et submergé par les prêches et transes à

l’église baptiste; la suite l’emporte dans un torrent: pas une image, une

expression, un geste, ou un mot, inutile

ou à côté: une perfection de réalité, crue, un uppercut au cerveau, sauf pour

ceux qui n’en ont pas comme les deux assis juste derrière ce jour de projection à Paris, entre souvenirs de

vacances et jeux de séduction: un autre rappel à la dure réalité de notre

siècle, futile à en vomir, les deux niveaux d’expérience disait le clairvoyant

James Baldwin.

Le regard extralucide, comme au-delà des visages, au cœur de

la réflexion intime, rappelle les photos saisissantes de Francis Wolff(4), qui, comme Michael Roemer, a fui Berlin à la dernière limite en 1939… Michael a

pu bénéficier à 11 ans des Kindertransport,

une exfiltration de 10000 enfants allemands juifs par les Britanniques, et

retrouvera sa mère à Boston en 1945. Après

des études de littérature anglaise à Harvard où Michael Roemer rencontre Robert

M. Young –natif de New York et assurant la photo dans ce film–, son port

d’attache est l’Université de Yale, de 1966 à 2016, faisant profiter ses

étudiants de son esprit vif, de son immense culture et de sa profondeur

d’analyse. Il réalise en parallèle d’autres films ou documentaires indépendants,

ou à vocation pédagogique (plus d’une centaine), toujours soucieux de qualité

et de cohérence, utilisant par exemple la musique de Django Reinhardt à des

moments précis de son film introspectif Vengeance Is Mine (1984). Un de ses premiers documentaires TV avec son ami Robert Young, commandé par NBC en 1962, portait sur la pauvreté et la mafia dans un bidonville

de Palerme en Sicile(4): le résultat est

si percutant que NBC le refuse par

peur de choquer la «sensibilité» américaine(!), sans doute du second degré. Mais

l’expérience leur est néanmoins profitable car Nothing But a Man sera produit en indépendant pour avoir comme on

disait alors sur le plan symbolique, le final

cut, un terme de montage illustrant la liberté d’aller au bout de ses idées

sans pression financière, politique ou de bien-pensance, les plaies du cinéma

hollywoodien, accentuées à partir du maccarthysme (1946). Après avoir vécu très

longtemps à Yonkers (NY), à 95 ans, Michael Roemer vit sa retraite dans le

Vermont, amusé de se savoir le sujet de nouvelles curiosités avec la ressortie

de ses films, sans doute très lucide sur son temps, et sans aucun doute même sur

celui d’aujourd’hui, s’agissant par exemple de bien différencier la liberté d’être

de l’addiction d’avoir. Quand le film est ressorti aux Etats-Unis en 1993 (trente ans après, il y avait eu prescription de son offense aux dominants!), la Library of Congress l’inscrit en 1994 au National Film Registry. En 2004, le film est sorti en DVD aux Etats-Unis et Camélia le distributeur en France pense le sortir en DVD à la fin de l’année en version originale sous-titrée, à suivre donc.

Hélène Sportis

1. Film tourné à

Atlantic City et Cape May entre juin et début septembre 1963, dans le New

Jersey: on se rappelle les tensions et risques de tournage pour le film I Hate Your Guts/The Intruder de

Roger Corman (1961).

2. Abbey Lincoln est alors mariée depuis 1962 avec Max Roach lui-même très engagé dans le Mouvement des

droits civiques. Abbey Lincoln et Jazz Hot:

n°195, février 1964, n°232, juin 1967, n°381, février 1981, n°485, janvier 1992, n°524, octobre 1995, n°652, été 2010.

3. Francis Wolff (1907, Berlin - 1971, New York)

arrivé d’Allemagne nazie en octobre 1939, aura aussi cette particularité de

photographier l’indicible sur le visage et dans les yeux des musiciens afro-américains,

un effet miroir chez ceux qui ont senti l’haleine nazie dans leur dos et su à

quel point être interdit de travail est une condamnation à mort. Comme Michael

Roemer, Francis Wolff a choisi de faire de son art, l’observation, un outil

précieux pour documenter le jazz chez Blue Note dont il était une des figures tutélaires, et où il est mort pour essayer de préserver un parfum d’indépendance de

production, après et malgré les reventes successives financières du label à

partir de 1965.

4. Le titre du documentaire est Cortile Cascino dont les rush seront utilisés en

1993 par le fils de Robert Young et sa belle-fille Susan Todd, pour faire un

documentaire complémentaire avec la femme filmée en 1961 dont la vie ne s’est

pas améliorée, ce sera Children

of Faith, Life and Death in a Sicilian Family primé au Festival de Sundance (Utah), le festival du film

indépendant repris par le Sundance Institute fondé par Robert Redford en 1985.

|

Ariaferma

Film de Leonardo Di Costanzo (coproduction italo-suisse, 2021), 117 min., en italien et sarde

Sortie le 16 novembre 2022, notamment au Grand Action (5e) à Paris

Le réalisateur italien de l’Intrusa (2017) –film poignant de réalisme et d'humanisme qui puise sa matière dans le quotidien de la région de Naples et utilise la maestria du documentaire– réitère avec un splendide opus, Ariaferma, qui se déroule au sein d’une prison en cours de désaffectation, enserrée par les montagnes pelées de Sardaigne, dans un temps suspendu par l’attente, où douze prisonniers et leurs gardiens insécurisés restent piégés ensemble, sans autre nourriture que des boîtes, sans autre issue que de s’entendre a minima pour sortir du bourbier où les autorités les ont laissés.

On pense instantanément à la phrase de Martin Luther King: «Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons tous ensemble comme des idiots.». Sans aller à la fraternité, entre le chef des gardiens, psychorigide, campé par Toni Servillo et Silvio Orlando, dans le rôle d’un mafieux qui porte des revendications et des solutions, s’instaure la simple logique de la survie de tous, avec ou sans la coopération de tous, avec des étincelles de convivialités véhiculées par la cuisine italienne, dans un climat où la tension hostile reste forte, y compris au sein de chaque groupe des prisonniers et des gardiens.

Le réalisateur a intelligemment mis ses deux premiers rôles à total contre-emploi pour créer l’atmosphère d’inconfort pesant et d’équilibre précaire. Les chants sardes scandent le récit comme dans un drame antique. Les prises de vues sont effectivement théâtrales, parfois poétiques, et toujours symboliques.

Douze prisonniers aux profils complexes, comme dans la vraie vie, sont servis par leurs interprètes: douze, assis autour d’une table avec l’Ispettore (le gardien-chef), une scène christique à la lueur de lumières de fortune. Un huis clos qui donne à réfléchir sur l’organisation chaotique de notre société construite sur la destruction tous azimuts avec son accumulation sans fin de dégâts, et pas seulement dans le système carcéral.

|

Hargrove

L'urgence de vivre…

Dernière tournée –mais la réalisatrice ne le sait pas– en

2018, l’écran ouvre sur l’Italie (Pérouse, Sorrente), on passe au New Morning-Paris

(dernier concert du trompettiste le 16 octobre 2018, le jour de ses 49 ans) et

à Sète. Puis on remonte dans le temps, avec Roy Hargrove qui parle de ses

débuts d’enfance, de son père collectionneur de disques qui partage ses

découvertes avec son entourage; on va à Cuba où le trompettiste prodige est accueilli

comme un nouveau Dizzy, vivant sans limite la musique afro-cubaine, comme son

prédécesseur, amateur de rythmes et danseur comme lui. Roy Hargrove avait rendu

un hommage à

Dizzy dans Jazz Hot…

Filmé, avec sa complicité, dans son quotidien, Roy savoure une

glace sur une place où les vibrations musicales de tous les musiciens du

festival la bonifie, comme la pizza à Greenwich Village; il chante en marchant,

s’achète des chaussures, des vêtements, explique sa conception du jazz, du rythme,

plaisante avec tout le monde. On voit que l’Italie lui plaît. Il est l’exact

contraire de la star!

Roy Hargrove jouant à la fenêtre de son hôtel en Italie © Eliane Henri by courtesy

Le documentaire capte parfaitement sa disponibilité, sa

bonne humeur face à un état de santé devenu compliqué pour les déplacements et être au top chaque soir. Mais quand la musique commence, tout change, c’est

magique: «Quand on démarre et que la

première note joue, je sors de mon propre corps… Si vous jouez du jazz, c’est

le chemin le plus court pour être un musicien complet car vous avez tous les

éléments, juste là, vous avez le rythme, vous avez l’harmonie, et même le

style… J’essaie d’apprendre tous les mots des songs car si vous connaissez les mots, vous pouvez vraiment jouer la mélodie. Mais ce n’est pas

simple, il faut rechercher dans les shows de Broadway quand ça a été écrit…

Shirley Horne est probablement mon interprète préférée… Chanter les paroles, c’est déjà jouer… Les standards, c’est la poésie des récits de nos

grands-parents, oubliée aujourd’hui.» Comme tout bon pédagogue, Roy phrase

«Prisoner of Love», se délecte des mots, délivrant le rythme et la magie de

cette chanson populaire.

Plus loin dans le documentaire, il reparle de son

père, de son grand-père, de sa famille, et de leurs rapports à la musique. Le montage

choisi par Eliane Henri est narratif, enrichi des sources, en regard du récit, par Roy Hargrove lui-même, y compris sur des situations tendues, comme avec son

manager, sorte de second père, ou tristes concernant l’impact de sa santé sur sa vie d’artiste, ou

philosophiques s’agissant de ses relations avec Dieu, son «collaborateur».

Des

musiciens qui l’ont côtoyé (Sonny Rollins, Antonio Hart, Wynton Marsalis,

Herbie Hancock, Gerald Cannon, Christian McBride, Frank Lacy …) expliquent

comment il remplissait parfaitement son rôle de messenger auprès des plus jeunes venus l’écouter, l’observer en

club, sans avoir jamais été enseignant dans une école; comment il ne vivait

que par et pour la musique jusqu’au petit matin, jouant du piano ou de la

trompette, quel que soit son état. Ils parlent également sans détour de tout ce

qui cohabite avec le jazz: l’alcool, la drogue, les conditions de vie, le

combat quotidien des artistes pour créer, exister, survivre, et surtout ce que

la musique puise dans l’artiste lui-même à tout instant, pour offrir son

expression, la plus vraie et la meilleure possible, au public, Roy, lui-même, rassurant

et tirant la même exigence des musiciens du groupe... Roy Hargrove est aussi

filmé seul jouant à sa fenêtre d’hôtel la nuit, un des instants de grâce

absolue du film, repris en coda.

Puis on le retrouve quelques jours après, au

soleil, devant la fontaine monumentale du Palais Longchamp de Marseille pour la

fin de sa tournée, prêt pour son dernier concert, mais aussi prêt à rentrer des

festivals, épuisé. Marseille, où il a commencé sa carrière de tournées à 17 ans, arrivant

tout droit de son Texas, avec la sensation d’être immergé en pays de culture,

buvant du bon vin, mangeant de la viande délicieuse, allant déguster les

meilleurs fruits de mer, et ayant un public qui le retient jusqu’au bout de la

nuit. Il sait que d’autres jazzmen avant lui ont été adoptés par la France, et

il ressent leur présence.

Les prises de vues d’Elaine Henri sont belles, colorées,

contrastées, que ce soit dans les villes, sur la Méditerranée, les plans de Roy

Hargrove ou des concerts. Des photos d’époque documentent encore la

compréhension de ce jeune homme, artiste et bohème à l’extrême, resté frais malgré

la profondeur de sa conscience, l’épaisseur de sa vie, drôle, curieux, tendre, joyeux

contre vents et marées, avec ses éclats de rire sans fard, ses yeux habités et

rêveurs, ses récits de griot comme ses chorus, inspirés et nourris par les spirits,

les gens invisibles, l’attention de ceux qui l’entourent dont il capte chaque

onde, chaque vibration. Sa perception est tous azimuts à un niveau insondable,

et c’est rare de pouvoir palper à ce point ce qui fait un artiste d’exception

comme Roy Hargrove, qui se livre ainsi sans peur, jusque dans ses rapports avec

la mort, en visite au cimetière St-Pierre de Marseille: sans doute le résultat

de sa complicité amicale de 28 ans avec la réalisatrice Elaine Henri qui a

réussi un film humain, dense, spontané, juste et rythmé, avec une manière de tourner très

blues, en prise directe avec la vie réelle.

Roy Hargrove visitant le cimetière St-Pierre de Marseille © Eliane Henri by courtesy

Jazz Hot a

rencontré Roy Hargrove plusieurs fois, notamment pour le n°489 de mai 1992 avec

Antonio Hart en couverture figurant dans le film, mais aussi le regardant réfléchir

et commenter les discographies de Clifford Brown, Lee Morgan, Howard McGhee, Fats Navarro, Booker Little… tournant les

pages du Jazz Hot Spécial

2006 comme

on ouvre une malle aux trésors dont il connaît déjà beaucoup de pierres précieuses. Jazz Hot était également à ce dernier festival à Marseille

en 2018.

Eliane Henri a été très inspirée d’avoir demandé à Roy

Hargrove de nous laisser ce témoignage indispensable de l’auteur lui-même, de

sa vie, de son être, de son œuvre transmise en temps réel, et même de son

au-revoir car il savait son temps très compté.

Hélène Sportis

Roy Hargrove et Jazz Hot:

les interviews sont répertoriées dans le n°685-2018

...et de nombreux comptes rendus de concerts, festivals,

chroniques de disques et DVD sont également à lire dans Jazz Hot…

|

|

Ran Blake, image extraite du film © Antoine Polin by courtesy

Antoine POLIN

Ran Blake, Living with Imperfection

Ran Blake est un Messenger comme on

n'en fait plus. Musicien et compositeur d’exception, il est un pilier du New

England Conservatory of Music, à Boston. Pédagogue infatigable, il y enseigne

depuis 1967, où il a créé le Department of Third Stream Studies, rebaptisé

Contemporary Improvisation Department. Il a développé une pédagogie personnelle:

la musique à l’oreille, dans une approche de la musique plus intuitive, afin d'approfondir l’écoute et la mémoire musicale. Toujours attentif aux plus jeunes, il

prend plaisir à jouer et enregistrer avec ses élèves et anciens élèves (on

pense évidemment à Ricky Ford). Tout cela, sans jamais perdre de vue sa vie de musicien. Il a élaboré

une esthétique très originale, véritable synthèse des évolutions du jazz, et a

beaucoup enregistré, des trios et des duos (avec Claire Ritter, Sara Serpa, Christine Correa et, bien sûr, Jeanne Lee).

Le jeune guitariste, enseignant et réalisateur

Antoine Polin a eu l’idée de lui consacrer un documentaire Living

With Imperfection (durée: 67 min.) où l’on retrouve le Ran Blake qu’on

connaît: cinéphile, pédagogue, anxieux, attentif, rêveur, hypersensible. Un

film passionnant, d’une grande justesse, qui éclaire les facettes du

pianiste qui se prête au jeu avec sincérité. Malgré l’âge, rien ne freine ses nombreuses

activités (concerts, enregistrements, enseignement). Antoine Polin le filme au

plus près, saisit des instants formidables. Comme il nous le raconte dans cette interview, ce film est aussi

l’histoire de sa rencontre avec un aîné. Ran Blake a l’âge de Jazz Hot. Il est né le 20 avril 1935.

Avec un peu d’avance, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Avant de lire

l’interview d’Antoine Polin, nous conseillons la lecture de l’entretien que

nous avait accordé Ran Blake et, bien sûr, l’écoute de ses disques pour se mettre dans le mood.

Propos recueillis par Mathieu Perez

Images du film et photos by courtesy of Antoine Polin

© Jazz Hot 2022

Antoine Polin

© Photo X, by courtesy of Antoine Polin

Jazz Hot: Quand rencontrez-vous Ran Blake? Connaissiez-vous sa musique, sa vie, son

parcours?

Antoine

Polin:J’ai rencontré Ran Blake à Tours en 2007 lors d’un stage. Je

connaissais son premier disque avec Jeanne Lee, The Newest Sound Around,

mais c’est à peu près tout. Dans ce stage, je l’ai vraiment découvert. Il nous

a parlés pendant une semaine de la relation qu’il établissait entre le cinéma

et la musique. C'était très étonnant mais surtout très enrichissant.

Qu’est-ce

qui vous touche le plus dans son œuvre? Avez-vous un disque, un thème, une de

ses compositions de prédilection?

Ce

qui me touche le plus dans l’œuvre de Ran, c’est sa cohérence, son identité

forte quel que soit le répertoire qu’il interprète. Comme beaucoup de grands

artistes, on le reconnaît tout de suite quand il joue, mais Ran a quelque chose

de plus: il a creusé un style qui lui est propre, sans compromis, une

esthétique qui est restée la même depuis les années 1960 (voire 1950): il n’y a

pas de «phase» dans la carrière de Ran Blake, juste une évolution très claire

et linéaire de son jeu. Un disque: The Blue Potato and Other Outrages. Un

morceau: «The Short Life of Barbara Monk».

Qu’est-ce

qui vous a donné envie de réaliser un film sur lui, en particulier? A-t-il été

d’accord immédiatement?

J’ai

toujours été très intéressé par le documentaire et le portrait en particulier.

J’ai fait part de mon projet à Ran en 2015. Il a tout de suite montré un grand

enthousiasme.

Entre

votre premier contact avec lui et le début du tournage, il s’est passé combien

de temps?

J'ai

fait un premier repérage photo à Boston en 2016. A l’époque, je n’étais ni

financé, ni produit. Aller tourner aux USA aurait été délicat financièrement. Alors, j’ai organisé une tournée en France en 2017 pour Ran.

Cette tournée que j’ai filmée (mais qui n’est pas dans le film), m’a servi de

repérage: il s’agissait pour moi de voir comment Ran se comportait devant la

caméra et donc quel film j’allais pouvoir faire.

Combien

de semaines a duré le tournage? Cela s’est-il passé durant un ou plusieurs

voyages? A quelles dates?

Au total,

le tournage a duré quatre mois, répartis sur trois voyages en 2018 et 2019.

J’ai choisi l’hiver, l’été et l’automne pour capter différentes atmosphères,

intérieures et extérieures.

C’est

un film autofinancé?

Mon

film est produit par Jean-Marie Gigon (SaNoSi Productions), ce qui m'a

permis (entre autres) de structurer la recherche de financements. J’ai eu

des aides de la SACEM, de la SCAM, du CNC de la Région Centre… que de dossiers…

si j’avais su!

Vous

étiez seul durant le tournage à vous occuper du son et de la caméra?

Oui,

j’étais seul. Evidemment, un preneur de son aurait été plus lourd dans le

budget, donc aurait potentiellement réduit le temps de tournage, mais la raison

principale est qu’il fallait que je sois seul pour établir cette confiance

entre Ran et moi et ainsi pouvoir vraiment filmer l’intime.

Face

à la caméra, Ran s’est-il prêté au jeu facilement? Dans le film, on le voit

dans sa vie de tous les jours, travaillant au lit, regardant des films…

Avait-il des craintes d’être montré ainsi?

Dès

le premier jour, Ran a complètement accepté la caméra. Il n’y prêtait quasiment

jamais attention. Il me faisait confiance. J’insiste vraiment sur cette notion

de confiance car même si je n’apparais pas à l’écran, ce film est aussi une

rencontre selon moi. Je suis le musicien qui fait un film sur le musicien qui

est passionné de cinéma. Le contact fut très naturel et Ran me laissait filmer

comme je l’entendais.

Ran Blake, image extraite du film © Antoine Polin by courtesy

Votre

film est une véritable méditation sur la vie, la vieillesse, la mort, la

mémoire. La nature et la structure du film s’est-elle précisée au fur et à

mesure du tournage ou aviez-vous une idée précise du film que vous vouliez

faire?

Effectivement,

à travers le portrait de Ran Blake, j’ai fait un film sur la vieillesse, sur la

mémoire, mais pas sur la mort. D’un corps fatigué, Ran scrute le passé, avec

ses réussites, ses regrets, ses joies et ses tristesses. Mais, à 87 ans, il est

toujours plein de projets, il aime toujours découvrir des films, rencontrer des

gens, enseigner, perfectionner son art… il est hyper actif. J’ai trouvé ça très

beau, très inspirant et je n’ai jamais vu le côté dégradant de la vieillesse.

Ce thème (la vieillesse) et cette réflexion sont apparus pour moi très tôt dans

le tournage. C’est évidemment aussi un film sur la solitude et la question de

sa nécessité à un accomplissement artistique si personnel.

Qu’est-ce

qui vous a le plus étonné en tournant ce film?

Ran

Blake. Comme ce que je dis plus haut: son appétit pour la vie, les rencontres,

la musique, les musiques, les films… Je ne m’attendais pas à ça.

Nous

connaissons la passion de Ran pour le cinéma. Ce qui est passionnant dans votre

film, c’est de voir à quel point sa créativité est stimulée par les vieux films.

Notamment lorsqu’il évoque le story-board de sa playlist avant un concert puis

se perd dans son monde. Saisir ce moment très intime dans la vie d'un artiste,

c’est un moment magique pour le réalisateur?

Oui,

tout à fait. Il y a eu un certain nombre de moments comme celui-ci lors du

tournage, où mes poils se sont hérissés. Pour moi le temps s’arrêtait, j’étais

avec lui. Il était impossible de faire de la mise en scène avec Ran, ça ne

marchait jamais. Alors j’ai filmé, filmé… jusqu’à ce que la caméra devienne

invisible. C’est comme ça que j’ai pu filmer ces moments que je trouve si

beaux. J'aurais aimé tous les mettre, mais il faut faire des choix… Je pense en

ressortir dans le futur sous forme de petits extraits.

A-t-il

été difficile de sélectionner les séquences montrées dans le film? Vous deviez

avoir des heures de rushes? L’avez-vous interrogé, par exemple, sur Mary Lou

Williams?

J’avais

120 heures de rushes… mais le montage du film s’est fait très naturellement, en

sept semaines, avec mon ami monteur Adrien Faucheux. Avec Ran, nous avons

évoqué énormément de sujets, de films, de musiciens… Pour moi, ils sont

présents dans mon film quand Ran, à maintes reprises, établit des listes de

noms des personnes qui l’ont marqué. On ne parle pas en détail dans le film de

Mary Lou Williams (ou d’autres musiciens) car très vite, ces discussions,

certes intéressantes, devenaient pointues et se seraient adressées à des

musiciens ou connaisseurs. Ce n’est pas le but de mon film. Il s’adresse

effectivement aux musiciens et connaisseurs, mais pas uniquement. Je l’espère!

Comment

procédiez-vous, vous l'interrogiez, le suiviez, le laissiez parler?

Je

l’ai suivi partout, j’étais chez lui une très grande partie de la journée et de

la soirée. Je l’interrogeais parfois, mais de manière très vague, j’aimais le

laisser aller où il voulait. Ran est le roi de la digression, mais ses propos

finissent toujours par faire sens, c’est ce que j’aimais et ce que je

recherchais.

Jeanne Lee et Ran Blake

© Photo X, by courtesy of Antoine Polin

Autre

trait fondamental de la personnalité de Ran que vous saisissez, c’est lorsqu’il

dit être «drogué au passé» et qu’il évoque notamment sa relation amicale,

musicale, amoureuse même avec Jeanne Lee. C’est la seule séquence où il y a une

archive?

Oui.

Je ne voulais pas faire de biographie: je trouve ça très délicat à faire en

documentaire. Archives, photos qui bougent au montage, interroger des personnes

connues qui parleraient de lui en disant combien Ran est formidable et

raconteraient des anecdotes. On voit ça souvent, et ça ne m’intéresse pas

vraiment. Le livre me paraît un support plus approprié pour une biographie.

D’ailleurs une bio’ de Ran Blake va sortir bientôt, écrite par Leo McFadden. Si

j’ai tout de même inséré une archive d’un concert avec Jeanne Lee, c’est que

cette femme, dont il a été extrêmement proche, représente encore énormément pour

lui, et ce, quotidiennement, c’est fou! Chez lui, elle vit encore. Ce qui

m’intéresse, c’est comment cette drogue (le passé) agit sur lui aujourd’hui.

Un

aspect très important de son quotidien est l’enseignement. Il est diminué

physiquement, mais continue à enseigner au New England Conservatory, à Boston,

et transmet son savoir, toujours disponible pour enregistrer avec les musiciens

plus jeunes et ses anciens élèves. La séquence est brève dans le film. Comment les

étudiants le perçoivent-ils?

Oui,

Ran est très impliqué dans l’enseignement et très concerné par les jeunes

générations de musiciens. Cette séquence est courte dans mon film pour

plusieurs raisons. Tout d’abord car filmer seul une classe entière avec une

caméra et un système de prise de son efficace mais sommaire relève du défi,

voire de l’impossible… Ensuite, la pédagogie de Ran Blake est très originale,

mais basée sur la mémoire et le travail sur du long terme. Filmer deux ou trois

cours n’a pas de sens. Il faudrait faire un film entier là-dessus pour rendre

compte de l’intérêt de cette évolution. Ses cours n’ont rien à voir avec des

cours de musique habituels. Il était donc nécessaire pour moi de montrer

l’implication de Ran dans la pédagogie et son intérêt qu’il porte à la jeune

génération, mais difficile à creuser: ça ne serait pas le même film.

Ran

est un mentor pour beaucoup de jeunes. Comme Gunther Schuller l'a été pour lui

pendant très longtemps. Les étudiants suivent généralement Ran durant toutes

leurs études et même après. Son enseignement se dispense sur le long terme. Il

a écrit un livre très bien là-dessus, Primacy of the Ear, qui traite de

l’apprentissage musical en général et non sur la technique musicale à

proprement parler.

Ran Blake avec des étudiants, image extraite du film © Antoine Polin by courtesy

A

la fin du film, on voit se préparer pour jouer au Kitano, à New York. Puis, on découvre Ran au piano, mais dans une autre salle de concert. Pourquoi ce

choix?

Ah,

vous connaissez soit le Kitano, soit le New England Conservatory, ou les deux!

Effectivement, c’est un petit tour de magie de cinéma. Le Kitano est un endroit

très cher et luxueux. Vous pensez bien qu’ils ne m’ont pas autorisé à filmer au

premier rang. J’étais donc dans le fond, loin, avec des têtes devant moi. L’image

est sans intérêt, même si la musique est belle. Et, puis, j’adore cette version

de «Douce Nuit» que Ran joue au concert que j’ai choisi de mettre à la fin de

mon film. C’est magnifique!

Que

pense Ran du film?

C’est

une question qu’on me pose souvent après avoir vu mon film et je me demande

pourquoi, car ce n’est pas toujours le cas quand j’assiste à des rencontres après

des documentaires du type «portraits». Je trouve ça très intéressant car ça

signifie, peut-être, que le spectateur s’est posé cette question en voyant ces

images, que quelque chose l’a peut-être dérangé en pénétrant dans l'intimité

d'un vieil homme affaibli. La vieillesse nous concerne tous, et nous

l’embrassons avec plus ou moins d’allégresse. C’est peut-être un moyen pour le

spectateur de demander: «Comment ça fait de se regarder quand on est vieux et

affaibli»? Ou alors il veut tout simplement savoir si Ran a aimé le film? Avec

ce film, j’ai rencontré un vrai ami. Nous avons été très proches durant ce long

tournage. Cette amitié très vite solidement forgée a balayé tout de suite toute

forme d’admiration, de déséquilibre relationnel pour laisser place à un respect

mutuel très naturel. Nous sommes amis, il me manque énormément.

Y

a-t-il des dates de projection prévues?

Le

film poursuit sa belle vie dans les festivals, nous cherchons activement des

moyens de le diffuser, notamment aux Etats-Unis, avec la production. Un pressage DVD aura lieu, mais

la date n’est pas encore connue.

INFORMATIONS:

www.sanosi-productions.com

https://vimeo.com/518961923

https://www.youtube.com/watch?v=J2cAHaAb6eM

Site, livre, musique, chaînes YouTube et deux vidéos de Ran Blake

https://www.ranblake.com

Livre: Primacy of the Ear

https://soundcloud.com/ran-blake

https://www.youtube.com/channel/UCDBnH3rpKvNZ_lWrZIDYByg/playlists

https://www.youtube.com/channel/UCqjCJBQNjg6hwECZh2XuWHg

https://www.youtube.com/channel/UCQPB8g-BARRYE2gwWbzvbIQ

https://www.youtube.com/channel/UCEftQktDaBqBcACzGMXOlLA

New England Conservatory: https://www.youtube.com/watch?v=axwt6Fp5qRE

Archives INA, «Jim Crow», juillet 1963, Antibes-Juan-les-Pins:

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i06349872/ran-blake-jim-crow

RAN BLAKE ET JAZZ HOT: n°306-1974, n°342-1977, n°667-2014, n°674-2015, Jazz Hot 2019, Jazz Hot 2019,

Jazz Hot 2019, Jazz Hot 2021

*

|

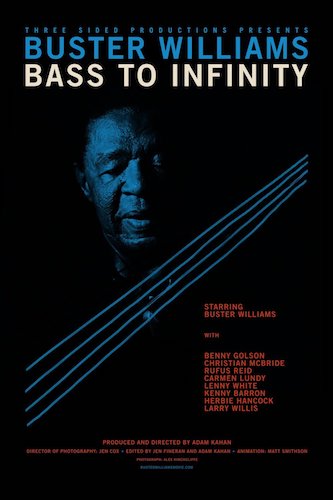

Buster WILLIAMS

Bass to Infinity

Documentaire

d’Adam Kahan (réalisation et production), 91 min., USA, version anglaise,

sorti en festivals en novembre 2019

Le

monde de Buster Williams vu par Buster Williams, est le matériau documentaire de

choix que nous offre Adam Kahan, bassiste à ses heures. Le résultat produit sur

le spectateur est suffisamment alternatif par un rendu naturel comme sans écran,

et étonnant par la proximité du réel (textures visuelle et sonore), pour être signalé

en premier lieu: ce travail à quatre mains réalisateur-artiste est très pertinent,

car on entre dans la vie et l’esprit très structurés du bassiste qui fêtera ses

80 ans le 17 avril 2022. Le film est lumineux par la spontanéité des rires avec

Benny Golson ou Lenny White entre deux plages musicales, et dense dans sa

perspective temporelle longue par

l’enracinement des parcours artistiques partagés avec Kenny Barron, son cadet

d’un an, ou Larry Willis, de 1942 comme Buster, car ils ont connu et travaillé

avec certains des pères fondateurs du seul art inventé, mais pas toujours respecté,

par le nouveau monde: le jazz.

Buster Williams chez le luthier

image extraite de Buster Williams: Bass to Infinity d’Adam Kahan

Enfin, on pénètre tout à la fois dans des lieux

savamment choisis, car quasi-vitaux pour l’artiste, comme chez David Gage

Strings, facteur de contrebasses, ou au Nation Jazz Museum d’Harlem, dans les

clubs et au Lincoln Center, ou à WBGO Radio avec un présentateur admiratif,

Christian McBride, en s’immergeant dans le jazz comme démarche artistique,

partie intégrante d’un tissu social dense et chaleureux, avec l’indispensable prise

de conscience du temps: celui qui fait l’apprentissage par l’expérience

commune, la profondeur, la maturité, la patine, l’art, le patrimoine, une

civilisation.

Ce «tout» est l’héritage collectif du jazz, collectivement

enrichi par les apports successifs de ses artistes, chacun étant déjà inscrit

dans cet ensemble, dans une sensation cinétique et infinie comme le swing ou le

phrasé du blues ou du gospel. C’est aussi très réjouissant de retrouver Buster,

dans la plénitude de son existence sereine d’artiste accompli et toujours

curieux, le regard pétillant, tel qu’il était lors de son interview par Jazz

Hot en 2001 (cf. notes), il y a juste

20 ans, comme si le temps (et la médiocrité des temps dont il parlait alors)

n’avait pas barre sur lui, n’avait pas eu raison de son intégrité et de sa

mission, participer et transmettre.

Buster Williams en action, image extraite de Buster Williams: Bass to Infinity d’Adam Kahan

La qualité de prise de son, les splendides gros plans, les clins d’œil cinématographiques (notamment à Hellzapoppin, H.C.

Potter, 1941), les informations documentaires et la discrétion bienvenue de

l’équipe de tournage à saluer, sont autant de points forts qui projettent le

spectateur dans cette impression de faire directement partie de l’intimité de

l’artiste avec ceux qu’il a choisis d’associer à cette aventure de tournage, jusque

dans sa pratique spirituelle ou sa fête d’anniversaire familiale. La

construction, le découpage et le montage du film impulsent également un rythme,

en plus des magnifiques parties jazz (live informel, archives, concerts) et des

échanges parlés et chantonnés. Le séquençage du récit quasi-initiatique, par le

maître-conteur Buster, de sa première tournée avec Gene Ammons et Sonny Stitt, scande

le documentaire lui-même avec un effet drôle et à rebondissements, pour relater

une aventure finalement assez rude pour un débutant confronté à ses héros dépendants

d’addictions diverses: une leçon de vie de quelques semaines, avec à l’image,

une animation (réalisée par Matt Smithson) ponctuant visuellement les intonations

redevenues juvéniles de l’apprenti jazzman découvrant la vraie vie sur

bande-son originale d’époque.

Larry Willis et Buster Williams, conversation, image extraite de Buster Williams: Bass to Infinity d’Adam Kahan

Le

documentaire est aussi parcouru de discussions,

de mots, de sons et d’images qui insistent sur l’importance en art de la

perception, celle du bruit du toucher du bois de la basse par un

musicien, ou le «parfum» laissé

par sa façon de jouer, les différentes sortes de vibrations, rondes et

chaudes

de la basse, des voix qui chantent, racontent ou méditent, du tintement

rituel bouddhiste,

ou de celles du feeling, souvent invisibles pour le public, mais

essentielles entre

jazzmen pour jouer en connexion, en totale confiance, pour libérer une

énergie

osmotique. Buster revient aussi sur ses perceptions fondatrices chéries

des

odeurs de cuisine du week-end, mêlées à la musique d’Ellington en

disques ou de

son père jouant de la basse; son père qui lui a transmis, en plus de

l’instrument,

du jazz et du plaisir des jams à la maison, une discipline de vie qui

seule

amène à la beauté, par la résistance à l’effort, par l’exigence pour

peaufiner

sans se lasser.

Dans

le monde de Buster, tout change tous les jours et c’est ça la magie de sa

pratique; chaque jour est une nouvelle aventure, chaque solo, une composition

originale, une pensée neuve, mais avec toujours comme responsabilité pour le

bassiste, d’être l’arc boutant, le support permanent du groupe, vision qu’il

partage avec son ami bassiste comme lui, Rufus Reid, et avec Herbie Hancock, racontant

comment Buster a ré-impulsé de l’énergie à leur sextet fatigué de la tournée,

par son introduction sur «Toys», déclenchant un set magique. Buster a un autre incontournable

dans son art, le lyrisme mélodique qui doit venir du cœur, comme chez Dexter

Gordon, Ben Webster, Art Farmer, et que tout vrai artiste travaille, de soir en

soir, pour découvrir quelque chose de plus. Le lyrisme mélodique qu’il a appris

avec des chanteuses sans concession sur la perfection à atteindre, Sarah

Vaughan, Nancy Wilson, Betty Carter, Shirley Horn; Sarah qui lui a acheté la basse

de ses rêves, mais dont l’oreille infaillible repérait la mauvaise note dans le

big band.

Benny Golson et Buster Williams, conversation, image extraite de Buster Williams: Bass to Infinity d’Adam Kahan

Dans le film, Carmen Lundy donne cette dimension de la voix jazz dans

un joli duo sur «But Beautiful» avec la basse de Buster. De thèmes joués en

histoires chorales, tous les spirits du jazz sont conviés et participent au

documentaire, pour rappeler que Thelonious Monk, Elmo Hope et Bud Powell

entretenaient

une véritable conversation musicale, de même que Duke Ellington et James

P.

Johnson, et c’est ainsi que Buster en revient à ce langage jazz, né du

maillage généreux et solide entre artistes,

entre générations, par delà les distances et le temps, un patrimoine

étendu à

la société entière par ses valeurs humanistes. La complicité avec Lenny

White, Larry Willis et Benny Golson est évocatrice. Dans ce mouvement

continuel

d’échanges et transmissions, les artistes produisent pour tous au sein

du

collectif jazz, et Buster sait que ce qu’il peut produire à la basse est

infini

et s’inscrit dans une histoire, que cela ne dépend que de son engagement

libre et

de son imagination.

Quant à Adam Kahan(1),

il avait sorti un premier opus autour d’un de ses héros, Rahsaan Roland Kirk, un

documentaire primé, réalisé entre 1999 et 2014, The Case of the Three Sided Dream(2), et nous attendons la sortie de son troisième opus jazz sur Sun

Ra.

Hélène Sportis

*

1. Site Vimeo d’Adam Kahan: https://vimeo.com/user7599031

Adam Kahan

est né le 30 mai 1966 à Stamford, CT, et a suivi un cursus en littérature

anglaise et des cours de cinéma en auditeur libre au City College de San

Francisco, CA mais il s’est principalement formé à l’ancienne, en autodidacte,

sur le tas. Il a appris le piano avec sa mère professeur de musique, puis la

trompette et la basse électrique (punk rock), et il est ensuite passé à la basse

acoustique devenue son instrument de prédilection, en même temps qu’il

s’ouvrait au jazz. Enfin, Adam a vécu en France (1996-1999) du côté de Grenoble

et Lille. Il habite depuis 1999 à New York. Il vient de recevoir sa première

subvention du National Endowment of Humanities pour son troisième documentaire

sur Sun Ra qui sortira prochainement.

|

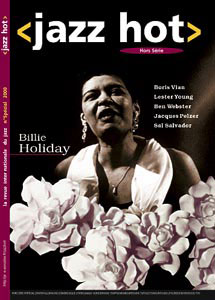

Billie

Documentaire

de James Erskine, produit par Altitude/Reliance Entertainment Company-REP

Documentary/New Black Films/Belga Productions/Concord/BBC Music on

Screen/Polygram Entertainment, 96 min., Royaume Uni,

en version originale sous-titrée, sorti les 5 septembre 2019 (USA) et

30 septembre 2020 (France)

Bande annonce: https://www.youtube.com/watch?v=gHdCDAftsmQ

https://www.imdb.com/title/tt8019486/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast

Avec Billie, le réalisateur britannique James

Erskine nous embarque dans une passionnante enquête chorale à deux voies/voix, autour

du destin croisé de deux femmes au parler-vrai qui les mènera toutes deux à un

décès prématuré, à vingt-quatre ans d’écart (en 1959 pour Billie Holiday),

comme si la révélation de vérités, toujours dangereuses pour les dominants,

menait invariablement à la tragédie. A l’ouverture du film, Linda Lipnack Kuehl

vient de décéder au petit matin du 6 février 1978, à Washington DC. Professeur

de lycée, elle écrivait aussi des articles (par exemple dans Paris Review)

notamment sur les droits des femmes, et, en 1969, elle avait commencé à interviewer

des personnes ayant côtoyé Billie Holiday dans toutes sortes de circonstances,

en raison de sa passion depuis ses 14 ans pour la chanteuse, déclenchée alors qu’elle

écoute l’album The Essential Billie

Holiday-The Carnegie Hall Concert, enregistré par Norman Granz (agent-producteur-activiste

anti-ségrégation qui enregistrera Billie à partir de 1952 et créateur du JATP) pour

son label Verve en 1956 (sorti en 1961, deux ans après le décès de Billie et

dans la période de mutations-charnière USA-Europe du producteur).

Neuf ans

d’enregistrements, de recoupements, de jeux de pistes, pour que Linda se

rapproche de la réalité d’Eleanora Fagan devenue Billie Holiday entre 1915 et 1959.

Au moment de donner vie au portrait, la mort empêche, une seconde fois, de

mettre en perspective cette réalité d’une artiste ségréguée, mondialement adulée, avec les pouvoirs malsains de son pays.

Linda était fille de syndicaliste, son père était issu d’une famille

d’immigrants, juive non pratiquante du Bronx, tout comme Lewis Allan (de son vrai

nom Abel Meeropol, 1903-Bronx, NY-1986 Longmeadow, MA) instituteur-activiste,

avant d’être connu comme l’auteur du célèbre brulot «Strange Fruit», magnifiquement

estampillé par la voix de Billie à partir de 1939, sorte de «Ballade des

pendus» (François Villon, 1431-1463) sur les lynchages mis en scène par la hideuse nébuleuse du

Ku Klux Klan. La culture de la révolte courageuse qui délie les langues malgré

les risques est sans doute le fil d’Ariane qui relie la plupart des protagonistes

de l’histoire; Lewis écrira d’autres chansons qui seront aussi son gagne-pain,

lui permettant d’adopter les enfants d’Ethel et Julius Rosenberg exécutés en

1953 par le maccarthysme, l’autre démon de l’Amérique.

Le plus touchant, dans

cette réalisation également bien travaillée sur le plan sociologique en

iconographie, est la reconstitution méticuleuse avec laquelle une équipe

internationale a œuvré: le producteur Barry Clark-Ewers a pu retrouver les deux

cents heures de bandes audio, et, avec James Erskine qui rêvait de faire un

film sur Billie, ils ont intelligemment intégré la famille de Linda pour

comprendre son cheminement de pensée et enchâsser judicieusement sa découverte du

parcours de son idole dans la narration de leur film; une coloriste de talent

brésilienne, Marina Amara, et la société Red Chillies, spécialisée en colorisation d’images

en Inde, une des patries du cinéma, une équipe en

Belgique et une autre au Royaume-Uni, ont conjugué leurs talents pour un

étalonnage couleurs réussi et un montage pertinent afin de restituer Billie

dans sa vraie vie, jouant sur les contrastes avec les séquences conservées en

noir et blanc pour alterner l’incarnation de Lady Day, le récit des proches et

le matériau impressionnant (ap)porté par Linda. Le choix des chansons

sous-titrées à dessein, documentées à l’écran, est complété par des photos et

fragments d’interviews intercalés à propos, pour faire apparaître les facettes

de la personnalité façonnée par les conditions d’existence de l’artiste depuis

son enfance: un indispensable et complexe travail d’allers-retours, miroir

entre le réel et l’interprétation vocale, car Billie chantait son malheur et

son bonheur, sa vie, celle de son entourage, sans fioriture ni pleurnicherie; sa

perception profonde et directe constituait l’expression brute de son feeling qui

pénétrait le public sans filtre1. Les sons et documents visuels d’époque nous

présentent la réalité dans son jus: sa mère, une pauvre femme, son père fêtard

et absent, son cousin fataliste sur la funeste destinée des adolescentes de

rues, ses ami-e-s d’enfance et du métier, ses contacts professionnels trop souvent

à double tranchant, ses proxénètes bruts de décoffrage, ses amant-e-s, ses

maris intéressés, ses enquêteurs dont ceux du Bureau des narcotiques pour

lesquels sa célébrité en faisait une bonne cliente pour leur pub’: une galerie

de portraits de l’Amérique dans toutes ses composantes sociales, pour le

meilleur et le pire, sans fard, où la pseudo-bonne-morale est toujours du côté

du pouvoir et du dollar.

Du sexe à l’argent en passant par le racisme, la prison,

les addictions ou l’expression artistique, dans chaque rapport de domination,

les questions de la journaliste se font insistantes pour arriver à démêler avec

précision ce qui a fait que Billie ne pourra se libérer qu’en mourant d’avoir

trop vécu, trop vite, trop lutté, trop fort, sans jamais se préserver des

prédateurs de toutes sortes, dans une adversité polymorphe, sans jamais se

renier, sans se cacher ses culpabilités non plus, son seul démon intérieur.

Bessie Smith, Louis Armstrong, Lester Young2, Billy Eckstine, Tallulah Bankhead ou

Orson Welles seront des points d’ancrage et de réconfort pour Billie mais

insuffisants pour s’y cramponner au-delà de 44 années vécues à 100 km/heure et

dans ce qu’elle considérait «en toute liberté», c’est-à-dire pour décider seule

de sa musique et d’elle-même, sachant qu’elle n’avait aucune prise sur tout le

reste.

Linda a eu l’intuition d’enregistrer des personnages peu connus

aujourd’hui comme Milt Gabler (qui a osé graver «Strange Fruit» sur son label

Commodore le 20 avril 1939 à New York alors qu’elle n’était pas dans sa maison

de disques), ou Barney Josephson, l’activiste précurseur de l’anti-ségrégation affichée

et pratiquée dans ses deux Café Society, ce qui le mènera à leurs pertes pendant

la chasse aux sorcières.

Un point très intéressant du documentaire permet

d’éclairer concrètement la personnalité ambiguë du producteur John Hammond

(héritier fortuné, ayant bien intégré le rapport de domination pour en tirer le

meilleur parti), par le biais d’un témoignage très raide du légendaire Jo Jones (1911,

Chicago-1985, NY, a travaillé avec Count Basie, Teddy Wilson, Lester Young, Ray

et Tommy Bryant) concernant sa nuisance à l’endroit de Billie. Car Billie était tout, sauf une

faible femme, et si elle prenait des coups, elle savait aussi en donner, au

propre comme au figuré, et avec des dominants, ça se paie toujours sur la

durée. Dans le film, on voit son expression de visage changer quand elle chante

à Paris, plus sûre et moins sur le qui-vive, ses yeux pétillent comme ceux

d’une gamine qui est là où elle voulait, contre vents et marées.

Mais les trêves sont de trop courtes durées pour consolider les rêves d'une autre

vie: sa chanson préférée, dit-elle de sa voix unique comme une empreinte,

«Don’t Explain», explique tout, entre le possible et l’impossible qu’elle a

tenté. N’ayant pas réussi à terminer son troisième divorce avant son décès, son

dernier mari-maquereau héritera de tout.

La fin du film se referme sur Linda comme elle l’avait ouvert.

En février 1978,

Linda s’était rendue à Washington pour voir un concert de Count Basie,

interviewé lui aussi sur Billie, mais au fil des entretiens, il était

devenu un

proche, très proche… de Linda. Pourquoi Linda est morte un jour de

blizzard avec son masque de nuit sur la figure? Sa «petite» sœur le

raconte aujourd’hui

avec une perception profonde des faits et enjeux, une «vérité», encore

et

toujours, comme pour reprendre le flambeau de Billie et Linda contre le

rouleau

compresseur qui détruit tout quand il est en danger.

Dans une de ses interviews

reprises dans le film, Billie dit l’essentiel: «j’ai toujours su que je

savais chanter mais que ça ne rapportait pas»; si elle parle souvent de son

travail avec modestie comme un artisan qui fait de son mieux pour donner le

meilleur au public, cette phrase montre qu’elle savait aussi s’évaluer en tant

qu’artiste ségréguée dans son pays: Billie était réaliste et combative

pour ce qui comptait pour elle, loin des clichés de la bien-pensance sur la

marginalité de cette «pauvre» Billie, plus rassurante morte déchue que flamboyante dans sa liberté débridée.

Un film à ne pas