|

Henri Florens

|

14 mars 2025

|

|

1er mai 1952, Marseille - 14 mars 2025, Marseille

|

© Jazz Hot 2025

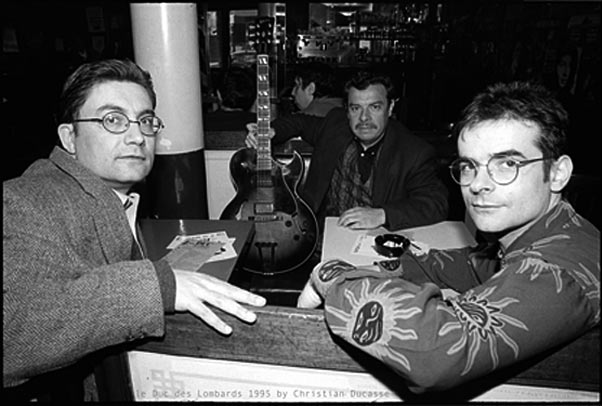

Henri Florens© Christian Ducasse

Vague à l'âme

Le 14 mars 2025, le pianiste marseillais de jazz Henri Florens est mort à l’Hôpital de La Timone à Marseille, des suites d’une tumeur au cerveau; il n’avait pas encore 73 ans.

Henri Dominique Florens est né dans la cité phocéenne le

1er mai 1952. Il était le dernier enfant d’une fratrie de trois garçons, tous brillants musiciens: le guitariste Jean-Paul(1) dans la voie paternelle continuée par le cadet Jacques(2), pianiste mais également mathématicien. Dans cette famille musicienne –«Dans notre famille de condition modeste, la musique était permanente et de tous les instants», raconte Jacky–, Henri avait de qui tenir; son père, Louis(3), issu d’un foyer marseillais du quartier populaire de La Palud(4), était violoniste, ce qui lui permettait occasionnellement des remplacements dans l’Orchestre symphonique de Marseille. Guitariste accompli également, il fut en 1950 l’auteur d’une méthode rationnelle de guitare de Jazz. Henri était un authentique enfant de Marseille qui, à tous les moments de sa vie, éprouva le besoin de s’y ressourcer…

Caractéristiques des foyers de cette classe sociale marseillaise et provençale soucieuse d’émancipation au sortir de la Seconde Guerre, les trois enfants reçurent une éducation aussi rigoureuse qu’exigeante et firent de brillantes études supérieures tout en s’adonnant joyeusement à la passion familiale, la musique, le jazz particulièrement: celui de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli évidemment, mais également celui des Louis Armstrong, Fats Waller, Duke Ellington et bientôt des Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk et autres, entendus et écoutés religieusement sur le Teppaz familial depuis leur naissance.

MARSEILLE ET LE JAZZ AU TEMPS D’HENRI FLORENS

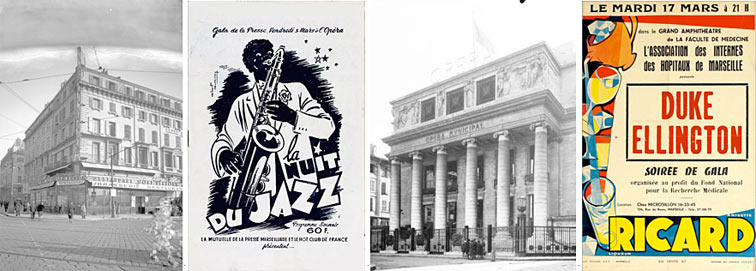

Lieux et grands moments du jazz à Marseille:

1. Vieux Port, Brasserie du Mont Ventoux où Louis Armstrong a été reçu par le Hot Club

2. La Nuit du Jazz avec Dizzy Gillespie Orchestra (programme)

3. Opéra de Marseille où joua le Dizzy Gillespie Orchestra le 5 mars 1948

4.Soirée de Gala Duke Ellington, 7 mars 1964 (affiche) (Collection Félix W. Sportis)

Dès l’avant-guerre, Marseille avait déjà été très exposée et sensibilisée aux exotismes culturels cosmopolites de son port(5), comme en attestent les célèbres romans de Claude McKay, témoin du Marseille de ce temps venu de Harlem jusqu’à Marseille et en Afrique du nord, et qui assistera, en acteur invité, aux premiers pas de la Révolution russe (Banjo, Un sacré bout de chemin). Puis Marseille se consacra particulièrement au jazz dans les années 1930 grâce à l’activité du Hot Club local, sous la férule de la première activiste du jazz local, Simone Mansi, une fédération des amateurs animée et promue par la revue Jazz Hot qui fait déjà des émules, prépare les esprits et forme les amateurs dans le monde.

Au lendemain de la Libération, le processus s’accentua comme en témoignent encore les premiers échos parus dans Jazz Hot dès le n°1 d'octobre 1945; les troupes américaines avaient été accompagnées par leur culture largement diffusée, dès l’entre-deux-guerres, au cinéma, dans les bandes dessinées, la science-fiction et la musique à la radio(6). Le 5 mars 1948, l’Association des journalistes de la ville avait organisé La Nuit du Jazz à l’Opéra de Marseille, concert fameux avec le grand orchestre de Dizzy Gillespie, tournée rescapée du naufrage par l’intervention de Charles Delaunay qui eut un grand retentissement dans la population locale(7), comme à Paris et en Europe. L’événement, qui depuis tient une grande place dans la mémoire musicale collective de la ville, trouva un prolongement dans les années 1950 et 1960, jusqu’en 1990. Le be-bop de ce big band s’était emparé de la jeunesse de la cité phocéenne; et depuis 1947, la guerre froide entre l’Union soviétique et les Etats-Unis impactait la vie quotidienne de Marseille et de ses habitants, parce qu’en France, et particulièrement à Marseille, c'était un enjeu politique majeur en raison de sa localisation sur la façade méditerranéenne, de son port et de son personnel, les dockers, très largement syndiqués à la CGT, sous la forte influence d’un puissant Parti Communiste(8) local, qui avait pris «possession» des quais à la Libération. En sorte que la Cultural Cold War(9), forme spécifique instaurée par George Kennan de la Containment Policy de l’administration Truman, dont le jazz était le secret weapon(10), poursuivie sous celle d’Eisenhower, subjugua la société marseillaise sans qu’elle n’en prît conscience(11). Comme dans les années 1920, les chansons de Joséphine Baker et la musique de Sidney Bechet puis de Louis Armstrong(12) des années 1930 avaient fait frissonner Phocée, l’American Way of Life trouva sa traduction dans l’imaginaire des Français avec celles d’Eddie Constantine(13), le be-bop des Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Jazz Messengers d’Art Blakey, Thelonious Monk et les autres.

Charlie Rouse lors du concert du Thelonious Monk Quartet, Marseille, Théâtre de l’Alcazar, 10 décembre 1969

© Félix W. Sportis Le Modern Jazz avait conquis les artistes locaux: Marcel Zanini, Georges Arvanitas, Henry Byrs, Bob Garcia, Edmond Kiki Aublette, Alain Fougeret, Christian Gaubert, Robert Pettinelli (cf. Jazz Hot tears) et quelques autres jazzmen en herbe, firent tant et si bien qu’ils y supplantèrent progressivement les traditionnelles opérettes marseillaises. Avec Simone Mansi, qui anima le Hot Club dès les années 1930, Paul Mansi(14), de 1947 à 1952, travailla à organiser des concerts en relation avec Hugues Panassié(15), après la rupture avec Charles Delaunay.

L’association du docteur Roger Luccioni, d’obédience «moderne», prit la relève et multiplia les concerts de jazz avec des têtes d’affiches du be-bop (Modern Jazz Quartet, Jazz Messengers d’Art Blakey, Thelonious Monk, Bud Powell, Erroll Garner, Charles Mingus, Miles Davis, Wes Montgomery…); elle fut bientôt relayée vers la fin des années 1960 par une action culturelle(16) institutionnelle d'origine parisienne installée dans le kiosque des Allées de Meilhan(17) à Marseille et Cours Sextius à Aix-en-Provence, animée par une jeunesse phocéenne qui accueillait le nouveau directeur de la politique culturelle française dans le Sud-Est en la personne d’Antoine Bourseiller(18) qui ambitionnait de réaliser les objectifs de sa mission: rayonner sur la conurbation Marseille/Aix-en-Provence avec son programme de théâtre, de cinéma, concerts classiques et de jazz (Oscar Peterson, Coleman Hawkins…). Ces manifestations attiraient un public de plus en plus nombreux dans les grandes salles(19) de Marseille. Auparavant, l’Association des Internes des Hôpitaux de Marseille, sous l’impulsion de ce même chef de clinique en cardiologie, Roger Luccioni, du Service du Professeur Buisson de l’Hôpital Nord qui venait d’ouvrir, avait organisé le 17 mars 1964 un autre concert de prestige au profit du Fonds National pour la recherche médicale, avec Duke Ellington dans l’amphithéâtre de la Faculté de Médecine. La fine fleur des élites de la ville, Gaston Defferre, Maire de Marseille et président de l’APHM en tête, était accouru pour ce spectacle exceptionnel. Henri Florens, comme ses trois frères, assista à ces manifestations et s’inscrivit dans la queue de ce mouvement de «jazzification» de l’espace culturel marseillais. Jusqu’à l’articulation des années 1960-1970, le jazz eut le vent en poupe dans la cité phocéenne.

Un climat propice au jazz par la présence d'aînés et d'un vécu du jazz dans la ville permit l'émergence du free jazz dans sa version française et marseillaise à la fin des années 1960, devenant musique expérimentale ou musique improvisée (le Groupe de musique expérimentale de Marseille–Gmem– est créé en 1972, le Groupe de recherche et d'improvisation musicles –Grim– en 1978), mais pas seulement, car la fin des années 1960 est aussi celle du rouleau compresseur du rock et de la fusion, avec une fascination locale pour Jimi Hendrix, et beaucoup de groupes locaux, comme le groupe Goah. C'est aussi le moment de l’affirmation d'une musique populaire mondialisée… Une atmosphère qui entraîne d'autres vocations jazz ou autres: Michel Zenino, lui aussi d'une famille de musiciens, attiré par John Coltrane, Gérard Siracusa, Jean-Marc Montera, Raymond Boni dans la musique improvisée. Il faut ajouter pour donner une idée de l'esprit de ce temps, que bon nombre de ces artistes, dans la postérité romantique de 1968, cultivaient, entre humour, dérision, extrême-gauche, communisme, anarchisme, tiers-mondisme ou élitisme et clanisme, un esprit libertaire d’un Marseille artistique marginal, un engagement politique ou un conformisme selon le cas, qu'ils intégraient parfois à leurs expérimentations musicales et théâtrales comme une évidence du jazz et de leurs recherches d'expression individuelle. L'esprit premier du jazz de culture entretenu par un indépendant, Georges Mory, a été prolongé quelques temps par les premières années du Cri du Port au début des années 1980 (Art Blakey, Bobby Hutcherson, Cedar Walton, Harold Land, Dizzy Gillespie, Archie Shepp, Chico Freeman, Billy Higgins, Lionel Hampton, Stan Getz, Chet Baker…)… Le système de subventions installé par le Ministère de la Culture et ses ramifications régionales ou locales, à partir des années 1980 en particulier, se chargera progressivement de réduire cette marge musicale à un clientélisme culturel, et à banaliser, affadir, pervertir la relation du jazz de culture et de Marseille, même si survivent encore quelques résistances ou apparences.

L’EVEIL D'HENRI FLORENS A LA MUSIQUE ET AU JAZZ

Dans le récit familial, notamment celui de son frère Jacques, Henri Florens est d'abord un «musicien autodidacte». Il avait fait ses études secondaires («brillantes») au Lycée Thiers, y avait passé son baccalauréat puis acquis sa licence de musicologie à la Faculté d’Aix-en-Provence. Il était titulaire d’un CAPES de musique qui fit de lui un professeur de musique, deux ans durant, au Collège Jules-Ferry de Campagne-Lévêque dans les quartiers Nord du 15e arrondissement de Marseille. Ce serait en 1961 seulement, lorsqu’il découvrit le piano mécanique de sa grande tante, qu’il s’intéressa à cet instrument et prit jusqu’à 1963 des leçons particulières avec une dame, professeur de piano, sur cet ancien instrument à rouleau dont avait été retirée la mécanique. Par la suite, il reçut une formation accélérée de Christian Mondésir, multi instrumentiste, surtout trompettiste et personnalité de l’univers marseillais du jazz. Henri n’a pas suivi le cursus classique qu’on pourrait attendre de pianistes brillants. «En fait, Henri apprit tout par lui-même; même si quelques années plus tard (1963-1965), il suivit les leçons classiques de Jean Main, professeur de solfège au Conservatoire de Marseille.», selon Jacky. Il suivit aussi l'enseignement de Mlle Egreteau dans la classe de solfège du Conservatoire de Marseille. Ses progrès furent rapides puisque ce fut vers 14 ans qu’il commença à jouer en jam sessions. Les trois frères créaient un environnement favorable à l’émulation; les deux aînés jouant, à ses débuts du moins, le rôle de guide et de locomotive pour le petit dernier. Mais finalement, les niveaux s’équilibrèrent, et les trois s’enrichirent des échanges de leurs acquis personnels. Il faut aussi rapporter ce que Jacques Menichetti raconte de cette époque et d’une bande d'adolescents, élèves au Lycée St-Charles (avec l'inusable prof' de musique, M. Jacquel) ou au Lycée Thiers du Centre-Ville. Le brillant Hervé Bourde (sax, p, fl, cl, comp), les Florens –Jean-Paul, Jacky et Henri–, les Menichetti –Gérard, dm, et Jacques, b–; tous installés entre le boulevard Longchamp et la rue Consolat (quartier des Cinq-Avenues et du Palais Longchamp), tous issus de familles appréciant et pratiquant la musique, se donnaient rendez-vous pour des jam-sessions, échangeant sur la musique, sur le jazz et les uns initiant les autres à leurs découvertes, par le disque en particulier et par la pratique collective. Les domiciles des parents, des Bourde souvent en raison du piano, étaient les lieux des réunions, et d'autres musiciens comme Jannick Top (qui intégra le groupe Magma dès 1973), Roger Rostan, André Jaume et d'autres participaient à ces jams.

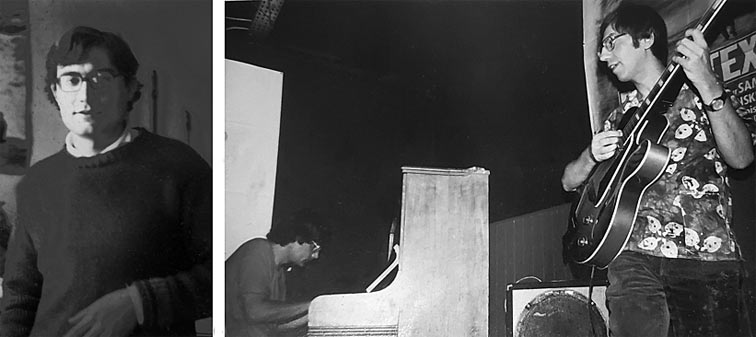

début des années 1970: Henri et Jean-Paul Florens © photo X, Collection Famille Florens by courtesy début des années 1970: Henri et Jean-Paul Florens © photo X, Collection Famille Florens by courtesy

L’originalité du style d'Henri Florens tient au fait qu’il avait acquis ses savoirs musicaux structurants à son rythme et selon ses besoins dans une expérimentation personnelle très particulière. Jacky est admiratif de «sa capacité à pouvoir, dans un même concert présenter des œuvres classiques et de jazz, en dégageant la cohérence profonde des pièces exécutées». Lorsqu’en 1969 il rejoignit la classe de jazz au Conservatoire de Marseille, Henri Florens possédait le bagage musical indispensable et adéquat pour recevoir l’enseignement de Guy Longnon. Musicien accompli (violoncelliste classique de formation), d’une grande culture classique et trompettiste de jazz nourri d’une expérience professionnelle auprès de Sidney Bechet, un des maîtres de l’art musical afro-américain, Guy Longnon était un personnage singulier, arrivé à Marseille de façon pas si fortuite qu’il y paraît au regard de la conjoncture politique internationale, française et marseillaise(20) en particulier. Henri bénéficia ainsi sous sa direction d’un environnement aussi riche que libre pour s’épanouir et affirmer sa personnalité, sollicitée par une activité jazzique locale soutenue, comme ce dernier concert au Théâtre de L’Alcazar, en sursis, du quartet de Thelonious Monk. Henri sortit diplômé du conservatoire(21) mais surtout conforté dans ses choix et assuré dans la voie qu’il avait choisie. Henri Florens, acteur-musicien dans le Bourgeois Gentilhomme (Molière, mise en scène Marcel Maréchal), Henri Florens, acteur-musicien dans le Bourgeois Gentilhomme (Molière, mise en scène Marcel Maréchal),

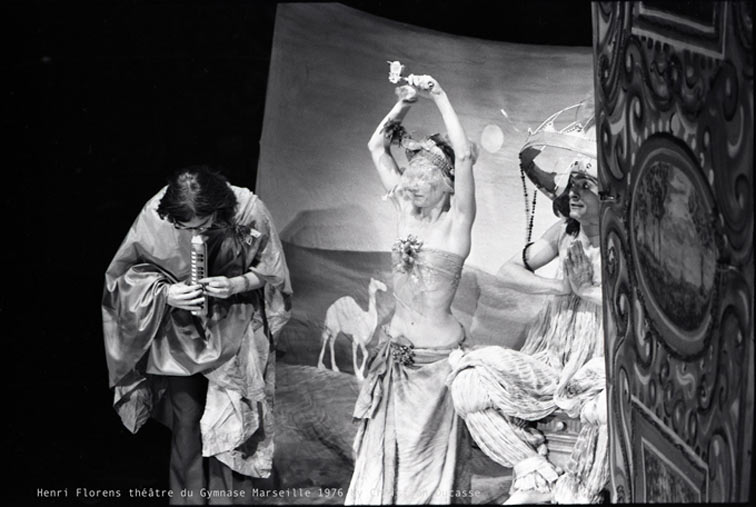

Théâtre du Gymanase, Marseille 1976 © Christian Ducasse

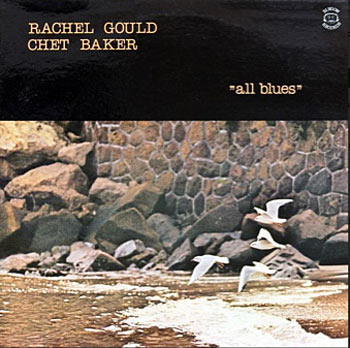

Dans son parcours, Henri ne se limita pas qu’au jazz. Sa curiosité le poussa à explorer et fréquenter le milieu de la musique contemporaine avec deux de ses représentants, Jean-Claude Risset (22) et Marcel Frémiot (23). Cela ne l’empêcha pas d’apprendre, par ailleurs, le métier de musicien et de gagner sa vie dans des orchestres de variétés locaux (André Rian, Claude Besset, les London de Claude Philibert avec les frères Lucien et René Bertolina, 1970-1972) tout en travaillant dans des formations plus jazz avec Jannick Top, le Big Band de Marseille d’Edmond Tober, puis de Vincent Seno (1971 et 1972), un des messengers du jazz à Marseille, le regretté bassiste américain Barre Philips (1934-2024) installé en Provence depuis 1974. Il n’hésita pas à accompagner le fils de Fernandel, Franck, qui en ce temps essayait d’entamer une carrière de crooner marseillais. Avec le même bonheur et le même enthousiasme, sa polysémie musicale l’avait également incité à fréquenter le monde du théâtre musical (La Compagnie Blaguebolle des Frères Michel et Bernard Palmi). C'est aussi, dans une formation aux accents «du jazz», malgré la pièce, en costume parmi les acteurs, qu'Henri Florens participa avec Vincent Seno (dm), Jacques Menichetti (b) aux représentations produites au Théâtre du Gymnase en 1976 par Antoine Bourseiller du Bourgeois Gentilhomme de Molière, avec comme acteur principal Marcel Maréchal dont ce fut également la première mise en scène dans la ville de Marseille, préludant à sa longue direction du Théâtre de la Criée.  La notoriété du pianiste dépassait alors l'aire marseillaise; il fut en 1974 convié par Roland Lobligeois (b) et Roger Paraboschi (dm) à remplacer André Persiani au Furstenberg, antre du jazz classique d’une brasserie traditionnelle de la Capitale. Sur sa lancée, il se produisit aussi avec un autre musicien emblématique des nuits parisiennes, la légende antillaise Robert Mavounzy (24) (cl, sax) à La Cigale. Cette excursion dans le Nord lui donna plus de visibilité. S’il continua au milieu des années 1970 à se produire en Provence avec Hervé Bourde (sax) et Gérard Siracusa (dm), anciens élèves de la classe de jazz, au Festival d’Avignon, sa compétence reconnue le vit répondre à des sollicitations aussi différentes que prestigieuses: Marcel Zanini, Guy Longnon Octet et… MacKac (dm), le tap dancer Jimmy Slide, Jean-Loup Longnon, Jacky Samson, Barney Wilen, Johnny Griffin… Henri Florens changea de catégorie. Consécration en 1979, il était convié avec son frère Jean-Paul, à Londres pour enregistrer avec Chet Baker (25).

DANS LE MONDE DU JAZZ

A partir des années 1980, Henri Florens fait partie du cercle fermé qu’on nomme «le monde du jazz». On le retrouve en 1980 en duo de piano avec un autre «pays», Michel Petrucciani, mais aussi aux côtés de l’ancien, Bill Coleman (tp), du tout-terrain Roger Guérin (tp), du contemporain Glenn Ferris (tb) en 1981, de même que les devenus classiques Charles Lolo Bellonzi (dm) en 1982, Sonny Grey (tp) en 1982-1983, l’atypique Jean-Loup Longnon (tp), Scott Robinson (cl, sax, fl, tu, multi) en 1983, les légendes Jimmy Woode (b), Daniel Humair (dm), Lee Konitz (as) et Roy Haynes (dm) en 1984, comme la bientôt star Dee Dee Bridgewater (voc) en 1985… sans oublier les pairs comme François Chassagnite (tp) en 1988-1990, les occasionnels Buddy Collette (cl, ts, fl) et Eddy Gomez (b) pour un CD en hommage à Bill Evans, et les surprises, comme à l’antépénultième Grande Parade du Jazz à Nice, Dizzy Gillespie en 1989; cette liste n’étant évidemment pas limitative, le book d’Henri Florens commençait à ressembler au Dictionnaire du jazz. Marseille 1981: Lucien Dreyfus (HCF), Greco, Manouk, Hal Singer, Henri Florens, Yves-André Delubac © Christian Ducasse

Si la carrière d’Henri tendit alors à s’internationaliser, le pianiste n’en demeura pas moins attaché à son Sud natal (26) et même à le symboliser, assurant le leadership d’une école de jazz «Côte Sud». Ce courant, qui se cristallisait dans une grande diversité de styles depuis plusieurs années en région aixoise et marseillaise, trouvait à s’exprimer en des lieux symboliques qui eurent le mérite de perdurer et de permettre la maturation de ces jeunes talents; que ce soit le Hot Brass à Célony (Aix-en-Provence) ou le Passe-Temps puis le Pelle-Mêle de Jean Pelle à Marseille ( cf. Tears Jazz Hot 2024) qui, en accueillant parfois de grands artistes du jazz, donnaient plus d’opportunités à cette nouvelle génération de jazzmen locaux qui avaient pour noms Jean-Pierre Arnaud, Michel Zénino, Christophe et Philippe Le Van, Hervé Meschinet, Bruno Ziarelli, Thomas Bramerie, les frères Lionel et Stéphane Belmondo… Ils prenaient la relève des anciens Marcel Zanini, Georges Arvanitas, Roger Mennillo, Bob Garcia, Bibi Rovère, Michel Barrault et des moins anciens André Jaume, Jean-Paul Florens (parti en tournée en Inde) et Philippe Milanta déjà parisien.

«On ne saura jamais si c’est en plein jour/ou si c’est la nuit que naquit dans l’Ile Saint-Louis/L’ange ou bien le démon qui n’a pas de nom/Et que l’on appelle aujourd’hui l’Air de Paris», chantait Francis Lemarque dans les années 1950. Toujours est-il que, selon une tradition centralisatrice bien française, au début des années 1990, la quasi totalité des South Coasters quitta son Sud pour investir la Capitale «au coin d’une rue comme des enfants perdus»; avec à la fois les inespérées opportunités de rencontres formidables, mais également les difficultés d’installation hors les murs de Marseille «en pays estranger». «Sous le ciel de Paris…», comme ses petits camarades, Henri Florens tenta l’aventure parisienne. Comme tous les «émigrés», par besoin atavique, ils se regroupèrent. Henri retrouva ses amis du Sud réunis par affinités mais obéissant aussi au vieil adage «l’union fait la force»: le blues y était plus bleu, le drame moins dramatique et le tragique, dans l’accent de Pagnol, tournait parfois à la galégeade. C’est bon pour le moral. Et pas seulement aux Antilles!

Dans le tourbillon parisien, Henri joua dans tous les lieux du jazz: Duc des Lombards, Bilboquet, Sunset, Petit Opportun, La Villa, Parc Floral de Vincennes, La Villette, Le Caveau des Oubliettes… Au cours de ces années, le pianiste travailla, rencontra, croisa, fréquenta, joua pour un soir, pour un bœuf, occasionnellement ou de façon prolongée, tout ce que la scène parisienne, nationale et internationale pouvait offrir d’opportunités à un jeune musicien ambitieux et pétri de talent. Du jazz, bien sûr, parfois du «moins jazz»; en tout état de cause des confrères –français et étrangers (américains et européens)– eux aussi talentueux, rendant la musique toujours aussi nouvelle qu’intéressante, le travail moins monotone. Durant cette époque, il joua et travailla avec pratiquement toutes les catégories de musiciens et pour toutes les activités musicales que pouvait compter Paris.

Les trois premières années, Henri suivit une sorte de propédeutique avec des musiciens français ou installés en France de diverses sensibilités qu’il avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de rencontrer: Riccardo Del Fra (1990-1993), Ricky Ford, François Chassagnite, Barney Wilen (1990-1992), Michel Perez, Elisabeth Kontomanou (1990-1991), Jean-François Jenny-Clark, Patrice Caratini, André Jaume, Denis Leloup (Grande Parade du Jazz de Nice 1991), Aldo Romano (1991-1992), Michele Hendricks (1991-1992), Didier Lockwood, Joël Allouche (1992), Alby Cullaz (b), Benjamin Legrand, Gilles Clément (1993-1994), Xavier Richardeau (1993-1995)…

Lors de la présentation de son album consacré à la musique de Kenny Dorham enregistré en 1983 sorti en France en 1992, le trompettiste Don Sickler(27) avait convié Henri Florens. Il favorisa l’internationalisation de la carrière d’Henri Florens les années suivantes: Anthony Ortega (sax, fl), Eric Le Lann (tp), le saxophoniste Robin Kenyatta (1992 -1993). A partir de 1992, les rencontres s’étaient faites de plus en plus nombreuses: Bud Shank (as, fl), Teddy Edwards, Eddie Henderson, Ricky Ford, Mike Zwerin, Wynton Marsalis(28), Eric Barret, Vladimir Cosma, Anne Ducros, Marc Thomas, Luigi Trussardi, Philippe Combelle, Lolo Bellonzi, Deborah Brown, George Brown, Simon Goubert, Sylvain Beuf, Willie Williams, Benny Vasseur, Bruno Ziarelli, Michel Zénino, Steve Houben, Marcel Azzola, Ted Hawke, Wayne Dockery, François Chassagnite, Hal Singer, Olivier Témime… De par sa formation et ses compétences, Henri Florens devenait en cette fin de siècle, un peu le successeur de son concitoyen Georges Arvanitas: le type de pianiste susceptible de répondre à toutes les demandes et de s’adapter aux contextes musicaux les plus divers. Cette adaptabilité musicale lui assura une situation professionnelle très convenable, correspondant à ses besoins tels qu’il les ressentait, qui restaient, à l’image du personnage, mesurés.1993. Belmondo Quintet, Lionel & Stéphane Belmondo, Jazz à Reims 001 1994. Belmondo Quintet, For All Friends, Challenge Records 70016

Le Belmondo Quintet: de g à d et de h en b: Jean-Pierre Arnaud, Thomas Bramerie,

Lionel Belmondo, Henri Florens, Stéphane Belmondo © photo X, collection Famille Florens by courtesy

D’autres formations firent appel à son talent. Christian Escoudé l’engagea alors dans son quartet avec Alby Cullaz (b) et Philippe Combelle (dm). Le guitariste s’en félicita et le pianiste avouait avoir beaucoup appris à ses côtés à l’occasion de la tournée d’un mois qu’ils effectuèrent au Moyen-Orient. Par la suite, il fit partie du quartet du saxophoniste belge Jacques Pelzer avec Gilles Naturel (b) et Al Levitt (dm). Dans le groupe du contrebassiste Gildas Scouarnec, il se produisit aux côtés de Sylvain Beuf (ts), Peter King (as) et Tony Rabeson (dm). Le Jean Bardy Quartet l’associa à Stéphane Belmondo (tp) et Philippe Soirat (dm). Hal Singer, comme en 1981, l’engagea de nouveau dans son quartet avec Alby Cullaz (b) et Bob DeMeo (dm). On le retrouva dans le projet Lionel Belmondo/François Théberge Big Band, dans le Christophe Laborde Quartet avec Thomas Bramerie (b) et Jean-Pierre Arnaud (dm). Avec Michel Zénino et Jean-Pierre Arnaud (dm), il donna à plusieurs reprises la réplique à Alain Brunet dans son programme Serge Gainsbourg. Il eut aussi l’occasion de jouer en trio avec Jean Bardy (b) et Mourad Benhammou (dm). Duc des Lombards 1995: Henri Florens, Christian Escoudé, Bruno Rousselet © Christian Ducasse

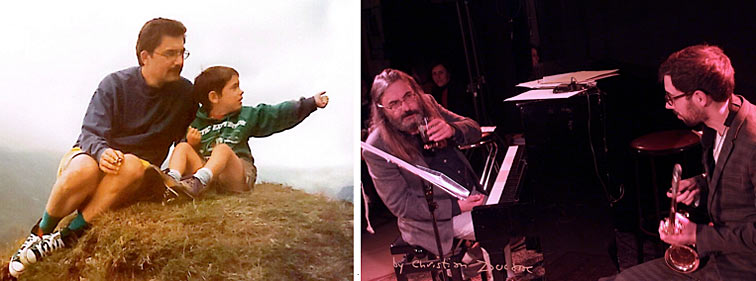

Ces diverses formations jouaient dans les multiples clubs parisiens de jazz: Duc des Lombards, Sunset, Bilboquet, Petit Opportun, La Villa… Mais on le rencontra également en province à l’occasion de manifestations diverses: au Off de Jazz In Marciac, au Ramatuelle Jazz Festival, à Sorgues… En cette fin de décennie 1990, Henri Florens, qui avait été admis, par concours, en tant qu’arrangeur à la Sacem, fut très sollicité pour l’animation de stages avec Jean-Claude Fohrenbach, et pour assurer les épreuves de concours de fin d'année dans la classe de Jazz du Conservatoire du 17e arrondissement de Paris. En 1997, il assura les fêtes de fin d'année au Sunset avec Alby Cullaz qui devait décéder quelques jours plus tard. Cependant, l’agitation parisienne ne lui permettait pas de jouir pleinement de sa vie de famille qu’il avait décidé de construire. Julien était né le 13 juillet 1991, il avait 6 ans…

RETOUR À MARSEILLE

Années 1990: Henri Florens et son fils Julien© photo X, coll. Famille Florens et Henri Meets Julien 2015 © Christian Ducasse Années 1990: Henri Florens et son fils Julien© photo X, coll. Famille Florens et Henri Meets Julien 2015 © Christian Ducasse

Homme des rivages méditerranéens, comme le navigateur grec sourd au chant des Sirènes, Henri Florens passa l’épreuve professionnelle de Paris. Puis «Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage,/Ou qui comme cestuy-là qui conquit la toison,/Et puis est retourné plein d’usage et raison/Vivre entre ses parents le reste de son âge.»

Si l’épopée professionnelle parisienne fut sa toison d’or, la migration le fut affectivement bien moins. Eduqué au sein d’une famille unie, chaleureuse et aux relations complices, Henri était resté un «provincial marseillais»; il ne se retrouva pas dans l’anonymat de la mégalopole grise du Nord. L’homme n’avait rien de Rastignac; ambitieux certes, il l’était, mais à sa façon raisonnable. Il était resté sensible à l’environnement. L’âpreté de la concurrence, consistant à jouer des coudes pour s’imposer «au détriment de…», ne faisait pas partie de son vocabulaire comportemental. Au jeune homme à lunettes, réservé, timide, même endurci, une question de survie, par dix ans de pratiques de la société parisienne du spectacle, l’artificialité ne convenait guère. Désillusions peut-être et choix familiaux sans doute ne furent pas étrangers à son repli en «zone (encore) non-occupée».

De retour à Marseille en 1998, il redécouvrit des musiciens locaux et une pratique du jazz qui n’avait plus cours dans la Capitale. Parmi eux, il se rapprocha de Jean-François Bonnel(30): homme tranquille et érudit, plus jeune que lui mais qui, avec le recul du provincial, avait pris le temps de l’histoire en considération. Saxophoniste nourri de Benny Carter et de Johnny Hodges mais aussi de Charlie Parker et de John Coltrane, ce n’est ni un «croisé» du contemporain ni un ayatollah du passé: il sait lire la modernité dans la tradition de sa clarinette. En jouant avec lui, Henri a perçu le mainstream de sa musique et remit à jour les enseignements du jazz ancien et classique(31). Dans le prolongement de cette expérience, Henri Florens travailla avec Eric Luter (tp), Irakli (tp), Maxime Saury (cl), Gilbert Leroux (washb), Marcel Blanche, le dernier batteur de Bechet, Marc Renard (cl), Jean Dionisi (tp)... Il se produisit également avec des musiciens se rattachant à l’école française du jazz classique particulièrement riche comme Michel Pastre ou Daniel Huck. Lors de son retour en Provence, Henri se rapprocha de Roger Rostan (1936-2002), un des batteurs de ses débuts. Il élabora des programmes comportant des compositions de tous styles, de diverses époques et de différentes écoles. Son activité s’inscrivit alors dans la vie musicale de la région: à Marseille, au Pelle-Mêle, au Club Venture, à La Caravelle, à la Fête du Panier… et dans des concerts du Cri du Port. On l’entendit également au festival du Fort Napoléon à la Seyne-sur-mer.

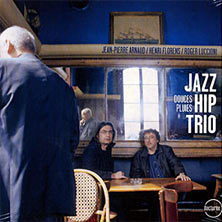

2005. Jazz Hip Trio, Douces Pluies, Nocturne 400

Henri Florens (p), Roger Luccioni (b), Jean-Pierre Arnaud (dm)

Ce fut à la fin de la première moitié de la décennie des années 2000 que Roger Luccioni sollicita Henri pour tenir le piano au sein du Jazz Hip Trio(32) qu’il souhaitait reconstituer avec Jean-Pierre Arnaud (dm). Sa vie nouvelle à Marseille le vit s’intégrer à tous les évènements de la ville: des œuvres caritatives (en milieu hospitalier pour les personnes âgées) aux opérations éducatives en milieux scolaires en collaboration avec Bernard Abeille (Jazz de A à Z)… jusqu’à la promotion du cuisinier marseillais à la mode du Petit Nice, Gérald Passedat (Jazz Gourmet). Il intervint partout, du cinéma (improvisations sur les films muets de Buster Keaton et Charlot) aux piano-bars. Ce retour fut, pour lui, l’occasion d’intégrer des formations de passages accompagnant également des artistes invités à Marseille mais aussi en concerts et dans des festivals en France et à l’étranger: François Chassagnite au Festival de Marciac, à Menton, en Russie, dans les clubs, comme au Crescent Jazz Club de Mâcon avec Michel Perez. Il travailla pendant cette période avec Emanuele Cisi, Elene Dee et Sylvain Beuf, Jean Bardy, Stéphane Huchard et Stéphane Guillaume, en trio avec Christophe et Philippe Le Van ou avec Sylvain Romano et Benjamin Lecourt. A Marseille, Henri Florens devint un point d’ancrage et de lieu géométrique de l’activité jazzique locale pour d’éventuels invités. Il rejoua ainsi avec Johnny Griffin, François Méchali, Fabien Mary…

Henri Florens à La Mesón et au JAM

Un certain nombre d’endroits de Marseille devinrent les lieux de résidence pour le pianiste. Parmi eux, La Meson(33) est un espace dédié à la musique vivante, notamment au jazz régulièrement programmée dans le cadre de Jazz sur la ville(34). Dans ces concerts, Henri Florens assurait l’assise musicale. Au JAM(35), une salle qui propose des activités musicales éclectiques, Henri était parfois la pierre angulaire quand étaient invités des musiciens de jazz de bon niveau. Dans cet environnement marseillais, Henri Florens exerçait une forme de magister décontracté sur ses jeunes collègues. Ce statut se traduisait à la fois par une présentation qui lui convenait, avec une abondante barbe et des cheveux longs, acquérant une allure autant qu’un esprit de sage en conformité avec son âge, mais également une évolution dans sa manière de jouer.

2014. Henri Florens, Jazz Suite, Piano solo, Jazz & Blues Experience

On a souvent présenté Henri comme un épigone de Bill Evans, et il possédait réellement dans sa manière artistique et ses choix une allure qui l'en rapprochait. Si l’écoute du pianiste de Plainfield, NJ, lui permit d’enrichir sa palette harmonique et certains aspects de son phrasé –ce qui a d’ailleurs incité Roger Luccioni à le solliciter pour son Jazz Hip trio–, Henri ne se limita pas à son admiration. Dans de nombreux extraits sur YouTube, on y découvre un pianiste également attentif aux pianistes de toute la tradition du jazz. En 2014, son album Jazz Suite(36), un trop rare témoignage sonore d'un si long et brillant parcours, en administre, par le choix du programme et son exécution, une parfaite démonstration; il était plus qu’une relecture évansienne. La thématique et le choix des pièces de l’album empruntent au pianiste de Plainfield dans ses propres compositions (comme le tendre «En attendant Julien»), mais on retrouve également des inspirations venues d’Hank Jones, Kenny Barron et même Art Tatum ou Thelonious Monk (cf. «Yesterday», «Just One of Those Things»), en fait un style Henri Florens.  Julien et Henri Florens à la Mesón, 2019 © photo Jean Fondacci, Coll. Famille Florens by courtesy Julien et Henri Florens à la Mesón, 2019 © photo Jean Fondacci, Coll. Famille Florens by courtesyAu-delà des ennuis de santé qui ont sûrement assombri sa fin de carrière, la dernière décennie lui apporta l’immense bonheur de transmettre et partager la musique avec son fils Julien, saxophoniste. Fidèle à sa ville, dont il anima jusqu'à sa fin la vie culturelle musicale, Henri en fut l’ambassadeur dans les nombreux pays étrangers(37) qu’il visita à l’occasion des tournées de concerts qu’il eut l’occasion d’effectuer en tant que soliste ou accompagnateur. En 1990, après un concert en duo de pianos, Michel Petrucciani avait apprécié la puissance et l’autorité de son langage musical et le considérait comme l’un des pianistes les plus intéressants de sa génération. Aussi, n’est-il pas étonnant de noter la sensation de vide et les nombreuses réactions de ses collègues musiciens lors de son décès, chacun voulant lui rendre hommage. Car au-delà de l'artiste, Henri Florens était un romantique dont l'allure s'intégrait parfaitement au rêve poétique marseillais (un sujet à part entière), fait de voyages, réels et imaginaires, d'horizons d'outre-mer, d'ailleurs paisibles. Henri était, en personne, l'un des personnages d'un roman d'Yves-André Delubac, Tahiti Love Songs (Editions L'Harmattan), bercé entre jazz et voyages, à côté de Raymond «l'encyclopédie», des personnages tous réels et romantiques de l'univers marseillais du jazz (Yves-André Delubac lui-même, Raymond «la science»…), tous amateurs de jazz et assidus aux concerts, des mémoires de l'esprit de cette ville.

Parmi les nombreux hommages rendus à Henri Florens, ceux d'Alexis Tcholakian et du groupe de Jean-Paul Florens au Roll'Studio…

Sous le choc, deux jours après son décès, les hommages ont fleuri(38). La disparition du plus jeune des frères Florens a constitué un vrai traumatisme pour sa famille et plus largement pour les amateurs de jazz en général. Lors de la cérémonie au Cimetière St-Pierre de Marseille, Henri Florens était entouré par les siens et une large assemblée où se trouvaient beaucoup de musiciens, de jazz entre autres, bien sûr avec la musique qu'il avait tant aimée, jouée par un orchestre familial au sens large où l'on retrouvait Julien et Jean-Paul.

L’équipe de Jazz Hot partage la peine de son épouse Annette, de Julien, son fils, de ses frères Jean-Paul et Jacky et de leurs proches.

*

1. Né à Marseille le 11 juillet 1947 à Marseille, Jean-Paul fit des études scientifiques (MPC) à la Faculté des Sciences de Marseille tout en poursuivant sa passion musicale et du jazz, dont il fit sa profession. 2. Jacques dit Jacky, né le 5 Juin 1949 à Marseille. Après ses études supérieures, il est devenu professeur de maths. 3. Désiré Louis Jules Florens, né le 8 mai 1906 à Marseille où il s’éteignit le 11 mai 1993 (Source INSEE) avait obtenu un premier prix de solfège et de violon au Conservatoire de la ville. Habitant un petit appartement de trois pièces sis rue Saint-Vincent-de-Paul, non loin du boulevard de la Libération à Marseille, il subvenait aux besoins de sa propre famille en tant que musicien professionnel, jouant dans des orchestres de danse locaux et en donnant des cours de guitare, «à l’époque très demandés par les jeunes de la ville» (Jacky). 4. Zone rurale au XVIIème siècle, l’endroit actuellement dans le 1er arrondissement de la ville, commença à s’urbaniser sous le règne de Louis XIV; Pierre Puget y construisit sa maison rue de La Palud dans la seconde moitié du siècle. 5. Sans qu’il s’agisse à proprement parler de jazz, les deux très beaux romans du grand écrivain Claude McKay, né à la Jamaïque de langue anglaise (US), qui évoque un Marseille disparu (car détruit par les Allemands en 1943) des années 1920, Banjo et Romance in Marseille, ainsi que sa biographie, Un sacré bout de chemin, Collection Rive Noire chez André Dimanche Editeur à Marseille, présente une certaine vie de la ville après 1918. 6. Les radios françaises locales diffusaient largement la variété musicale américaine depuis le retour de la paix, mais aussi le jazz, ainsi que les émissions radiophoniques de l’US Army, avec ses émissions et les programmes sur VDiscs. Par la suite, elles furent relayées par celles de jazz par Willis Conover sur La Voix de l’Amérique qui arrosait toute la Provence. 7. Cf. Félix W. Sportis, «Georges Arvanitas», Jazz Hot n° 508 mars 1994, p 22-26 8. Sur ce sujet brulant et le rôle particulier d’Irving Brown, représentant syndicaliste de l’AFL-CIO travaillant pour la CIA en relation avec Gaston Deferre et le milieu marseillais, dont les films, Rouge Midi (1985) et quelques autres de Robert Guédiguian, retracent certains épisodes, cf. Marie-Christine Guérini, La Saga Guérini, Flammarion Paris 2003, 350 p. 9. Sur ce sujet, cf. Frances Stonor Saunders, Who Paid the Piper? Granta Books New York 1999, 509p: Qui mène la danse? La CIA et la Guerre froide culturelle, Denoël, Impacts, Paris 2003, 512p. 10. Le directeur de l’United States Information Agency s’associait «to utilize jazz as a weapon of the Cold War» et plusieurs artistes de jazz accompagnèrent ce mouvement. Ainsi, «Jazz Is Our Secret Weapon», fut composée en 1955 par le pianiste Walter Bishop sur des paroles de Pete Carlise. 11. Le Consulat américain de la rue Armény, animé par un attaché culturel des plus dynamiques, possédait une bibliothèque particulièrement riche en ouvrages et en disques consacrée au jazz et à la Harlem Renaissance très fréquentée par les lycéens et les étudiants de la ville. 12. Lors de notre entretien dans son dernier établissement suisse au début des années 2000, Paul Mansi, marseillais de naissance qui y commença sa carrière d’organisateur de spectacles à la fin des années 1940, m’apprit que Louis Armstrong avait séjourné plusieurs semaines à Marseille à l’articulation des années 1934-1935. Invité par les membres de la Section de Marseille du HCF, le trompettiste s’était rendu à sa réunion tenue au 1er étage de la Brasserie du Mont Ventoux, au Vieux Port [elle se trouvait à l’angle de la Canebière et du quai des Belges. Ce fut à cette occasion qu’il l’avait rencontré le 9 janvier 1935, «assis face à lui» disait-il très ému: il avait une douzaine d’années. 13. Comme «Cigarettes, whisky et pt’ites pépées», chanson, composée par le Niçois Henri Betti et Raymond Caillava en 1958 interprétée par Eddie Constantine. 14. Paul Charles Pierre Mansi (Marseille 1er juillet 1923 – Genève 15 juillet 2011) était contrebassiste. Après avoir organisé, pour le compte du Special American Service des orchestres pour les troupes américaines débarquées en Provence, il fit tourner l’Air Transport Command Orchestra dans la région puis, revenu à la vie civile, il organisa en 1948 une tournée des casinos du Sud méditerranéen pour le Quintette du Hot Club de France de Django Reinhardt. Il participa à la réalisation du Festival de Jazz de Nice en 1948 avec Hugues Panassié et à divers concerts de musiciens américains (dont Charlie Parker, cf. Georges Arvanitas) en Provence et à Marseille. Il quitta la France pour New York en 1952. 15. Il y eut jusqu’aux années 1970-80, une section dynamique du Hot Club de France affiliée à Hugues Panassié. Elle concurrençait la branche moderne. Mais «La Guerre du Jazz» à Marseille s’avéra relativement «pacifique», le HCF programmait dans des manifestations plus confidentielles et n’était pas insensible à certains accents modernes (ceux de Sonny Criss…) et les «modernes» venaient écouter les concerts du HCF. Le conflit était de génération plus que musical. Le jazz était une passion locale dévorante: pourvu qu’on en vît! 16. Cette structure ne se contenta pas que de concerts de jazz. Elle organisa également des concerts de musique contemporaine. Pierre Boulez commençait à prendre le pas sur les autres compositeurs français; fut donné, au Théâtre du Gymnase à cette époque, un concert de grande qualité par les frères Kontarsky qui interprétèrent la Sonate pour deux pianos de Pierre Boulez. 17. Cette opération initiée par le ministère de la Culture d’André Malraux, à l’origine du mouvement des Maisons de la Culture, commencée à l’automne 1967 s’inspirait de l’action du Congress for Free Culture américain créé au début des années 1950, dont l’auteur de La Voie Royale fut membre: cf. Pierre Grémion, Intelligence de l’anticommunisme: Le Congrès pour la Liberté de la culture à Paris, 1950-1975, Fayard 1995, 660p. 18. Antoine Bourseiller (8 juillet 1930, Paris 14e-21 mai 2013, Arles) était comédien; il avait été nommé Directeur du Centre dramatique du Sud-Est (1967-1975) et cumulait cette même fonction pour le Théâtre du Gymnase à Marseille, dont l’objectif était de mener cette fameuse Action Culturelle sur l’espace Marseille/Aix-en-Provence. 19. L’Alcazar, Le Gymnase et même L’Opéra de Marseille. 20. Ce sujet mériterait un bien plus large développement. Néanmoins, il n’est pas inutile de replacer dans son contexte la nomination de Pierre Barbizet. Pianiste de renom international (ses enregistrements avec le violoniste Christian Ferras sont des références discographiques) né à Marseille et formé dans sa ville natale, vivant alors aux Etats-Unis, Barbizet est placé à la direction du Conservatoire de Marseille sur décision de Gaston Deferre. La volonté du nouveau directeur de créer la Classe de Jazz dans son établissement – la première en France dans un conservatoire classique et peut-être en Europe –, s’inscrit dans une conjoncture nationale et internationale très particulière: l’opposition Est-Ouest est à son paroxysme; la place du PCF en France et à Marseille en particulier, comme l’avenir de la France après la présidence de Charles de Gaulle était déjà à l’ordre du jour. La classe de jazz au Conservatoire de Marseille symbolisa la recrudescence de la Cultural Cold War dans la mise en place de la Coexistence pacifique voulue par les deux Grands après la Crise de Cuba en 1962. 21. Henri Florens ne fut pas le seul brillant pianiste sorti du Conservatoire de Marseille; un autre fameux pianiste français de jazz injustement oublié, Bernard Peiffer, grand concurrent technique de Martial Solal au lendemain de la guerre et premier européen à avoir enregistré «Round about Midnight» en 1949, fut également, en même temps que Pierre Barbizet pendant la Seconde guerre, élève du Conservatoire de Marseille dont il sortit avec un 1er Prix de piano. Ils appartenaient tous les deux à la même génération (ils sont nés en 1922). Barbizet fut admis au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris en 1944 quand Peiffer ne le fut pas et choisit le jazz. Cf. note 151 p30 in Félix W. Sportis, Martial Solal. Esquisse biographique, After Hours 2025, 120 p, in www. jazzhot.net. 22. Jean-Claude Risset (13 mars 1938, Le Puy-en-Velay-21 novembre 2016, Marseille) pianiste, musicien et compositeur, par ailleurs docteur en physique sorti de l’ENS, est l’un des introducteurs de l’usage de l’ordinateur dans la musique. Il fut directeur du Laboratoire d’informatique et d’acoustique musicale de Marseille. 23. Marcel Frémiot (29 février 1920, Paris-17 janvier 2018, Marseille) formé au conservatoire de Paris par René Leibowitz était compositeur et musicologue. Il fut professeur de la première classe de musique électro-acoustique au Conservatoire de Marseille créé par Pierre Barbizet en 1958. 24. Robert François Mavounzy (Colon, Panama, 2 avril 1917-Créteil, Ile-de-France, 24 mars 1994), clarinettiste, saxophoniste, chef d’orchestre et compositeur de musiques des Caraïbes, de parents guadeloupéens, fut un brillant représentant de cette école à Paris au XXe siècle. 25. All Blues: Chet Baker (tp), Henri Florens (p), Jean-Paul Florens (g), Jim Richardson (b), Tony Mann (dm), Rachel Gould (voc). Londres, 5 septembre 1979: My Funny Valentine, All Blues (RG), Baubles Bangles and Beads (RG), Sraight no Chaser (RG), I’ve Got You Under My Skin (RG), Phil’s Bossa (RG). Bingow BGW03. 26. Ayant acquis un Diplôme d’Etat de Jazz, il professait dans les établissements d’enseignement de la région, notamment à l’IUFM d’Aix-en-Provence et l’IMFP de Salon-de-Provence dirigé par Michel Barrault. 27. Pour la sortie à Paris en 1992 de l’album The Music of Kenny Dorham (Uptown 27.17) sorti en 1984 et enregistré à Englewood Cliffs, NJ, le 12 novembre 1983 avec Don Sickler (tp), Jimmy Heath (ts), Cedar Walton (p), Ron Carter (b), Billy Higgins (dm). 28. Jam session mémorable du printemps 1994 au Sunset dans un contest avec Lionel (ts) et Stéphane Belmondo (tp), Henri Florens (p), Thomas Bramerie (b) et Jean-Pierre Arnaud (dm). 29. Lionel & Stéphane Belmondo: 9, 10 et 11 mars 1993, Studio Acousti, Paris: Promenade pour deux Lions, Thème I*, Thème III*, Time for Love, Will You Still Be Mine, Nö que Toi, Blues for Joey, Y And R, Thème IV*, Sweet and Lovely (Jazz à Reins JaR 001); For All Friends: Monster (Pays-Bas) 15 septembre 1994: Challenge Blues, Tchounet, For Karen, Manu And Phil Never Go Home, A.L.F*, Six Four For Five, JPA, Darn That Dream, Sunset Impressions, Immenhagen 8 (Challenge Records CHR 70016). (* Compositions d’Henri Florens). 30. Jean-François Bonnel, né à Gien le 5 juin 1959, étudie le piano et la clarinette aux Conservatoires de Montpellier et d’Aix-en-Provence, avant d’en devenir le professeur de jazz en 1987. De ses diverses performances, il a été récompensé du Prix Sidney Bechet de l’Académie du jazz en 1987; il joua dans des formations de jazz traditionnel (Fox Troc, Hot Cévennes… et surtout à partir de 1979 à Nîmes dans le Hot Antic Jazz Band (cf. https://www.jazzhot.net/PBEvents.asp?ActionID=67240448&PBMItemID=20791) au côté de Michel Bastide, son fondateur. Professeur de la chanteuse Cécile McLorin-Salvant (2008-2011), il collabora en 2010 à l’enregistrement de son CD, Cécile (Sysmo Records). En 2011, il donna forme à son projet, le JFB’s New Quartet, qui lui permit de faire connaître sa lecture personnelle du jazz. Il fut également, en 2013, de la renaissance de l’Anachronic Jazz Band. Au cours de sa carrière, J-F. Bonnel avait eu l’occasion de se produire sur les scènes des festivals d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Nord; Henri y trouva une sorte d’assise nouvelle. 31. L’idéologie véhiculée dans la classe de jazz du Conservatoire de Marseille ne fut pas toujours très claire; André Jaume rapportait les propos qu’aurait tenus Guy Longnon dans les années 1960 à Marseille lors d’une conférence «dans laquelle il précisa clairement sa préférence pour le be-bop, marquant ainsi sa dissidence d’avec le pape du Hot Club de France, Hugues Panassié. C’est aussi à cette époque qu’il renonça à jouer avec Sidney Bechet car, rappelle André Jaume, il en avait assez d’être considéré comme «un accompagnateur de chanteur». Bechet était alors en effet «une véritable star» [expression utilisée par Martial Solal], à l’égal d’une vedette de variétés» (C’est pour dire, https://c-pour-dire.com/2014/02/08/guy-longnon-mort-marseille-jazz-conservatoire). Le retrait de Guy de l’orchestre de Bechet, où il joua jusqu’en juillet 1958, est invérifiable. Car après cette date, Bechet forma avec Teddy Buckner (tp) un All Stars qui tourna jusqu’à sa mort en mai 1960. Par ailleurs, l’absence de reconnaissance à l’endroit de «celui qui avait fait sa notoriété» ressemble assez peu à l’homme et au jazzman Guy Longnon que je connaissais pour son appréciation de la place de Bechet dans le jazz. Au surplus, il est peu probable que le néo «professeur» aurait pris le risque de ne pas respecter sa mission d’enseignant en donnant, par sa fonction, une autorité à une opinion qui ne correspondait ni à la réalité historique qu’il connaissait du jazz ni à l’indispensable formation à l’esprit critique qu’un pédagogue doit à ses élèves sur la matière qu’il enseigne. En l’espèce, Guy savait l’importance sans commune mesure de Sidney Bechet dans l’histoire du jazz avec la sienne. Par ailleurs, la jalousie, qui ne seyait guère à la personnalité de Guy, ne saurait constituer un motif ni rationnel ni raisonnable. Vedette certes, mais ce serait méconnaître la musique polyphonique néo-orléanaise, où chaque musicien joue sa partie en contrechant/contrepoint que d’affirmer qu’il n’aurait fait que l’accompagner. Quant au musicien Bechet – clarinettiste, sopraniste et compositeur –, de Duke Ellington à John Coltrane, tous sont unanimes à le considérer comme un maître incontestable de leur art. Par ailleurs, comment se servir de la position de Panassié – qui au demeurant appréciait Parker, Monk et le talent de Gillespie, ce que Guy, selon Jaume, aurait ignoré – pour justifier sa «préférence du be-bop»? D’autant qu’en 1948 Guy Longnon avait reçu le Prix du Hot Club de France! Il y aurait dans l’appréciation partisane de Guy, telle qu’elle nous est rapportée, un manque de clarté dans la maîtrise des savoirs et une grave insuffisance dans l’articulation du raisonnement. Or tous les boppers et les post-boppers, de Monk à Coltrane, revendiquaient l’héritage de Sidney Bechet, Louis Armstrong, Duke Ellington, Fats Waller, Art Tatum et autres Coleman Hawkins, Benny Carter... En occultant cette part originelle de la culture du jazz, le «professeur» aurait commis une faute professionnelle sur le savoir relevant de son enseignement et induit chez ses élèves un mysticisme du jazz contemporain né ex nihilo: pensée unique d’un modernisme illusoire et sans passé. La génération spontanée! Qu’un bon nombre de musiciens de jazz, les plus connus du moins, formés dans la classe de Jazz de Marseille aient certes eu un cursus professionnel qui les rattache à l’approche plus contemporanéiste que be-bop, ne fait aucun doute. Mais ce serait faire insulte à l’intelligence de Guy Longnon et à sa culture que de faire croire qu’il aurait renoncé à Louie, Cootie, Rex, Roy… et à ses amours ellingtoniennes pour «préférer»; c’est ignorer que «le choix est une mutilation». Tous les élèves du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris ne voient-ils leur formation et leur profession qu’à l’aune des seuls Boulez, Nono, Stockhausen ou Ligeti, même s’ils les étudient? Ces musiciens diplômés jouent encore, toujours et beaucoup Mozart, Bach, Beethoven, Schumann, Brahms… et les plus récents Poulenc, Debussy, Ravel, Bartók… L’écoute du seul album ayant été librement préparé et enregistré par Henri Florens, Jazz Suite, établit que sa modernité personnelle, réelle, ne s’inscrit pas dans la contemporanéité officielle qui semble, aux dires de Jaume, avoir prévalu dans cette classe marseillaise de jazz sous la direction de Longnon. Guy Longnon avait-il vraiment cédé aux chants des Sirènes? 32. L’album, Douces Pluies, enregistré en PACA en Septembre/Novembre 2005 pour Nocturne par Henri Florens (p), Roger Luccioni (b) et Jean-Pierre Arnaud (dm), comporte 13 pièces: dix composées par Jean-Bernard Eisinger, deux par Roger Luccioni et une par Henri Florens*: Douces pluies, De l’autre côté du miroir, Hyper Espace, Shererajazz, Little Giant Steps, Cello Britten, Theme n° 1*, 5ème dimension, Rue du Chemin Vert, Tableau de Daniel Humair, Jardin aux sentiers qui bifurquent, L’automne est arrivé, Star Light Star Bright. Celles de JB Esinger avaient déjà été enregistrées chez Riviera sur deux albums: Jazz en Relief à Paris en 1966-1967 (Riviera 521028) et Portraits à Paris en 1968 (Riviera 521045) par le pianiste/compositeur, Roger Luccioni (b) et Daniel Humair (dm). 33. Etablissement sis 32 rue Consolat, entre les boulevards Longchamp et de la Libération à Marseille. 34. Marseille, Aix-en-Provence, Forcalquier, Hyères, Nice, Salon-de-Provence, Saint-Maximin/La Sainte-Baume, Venelles, Vitrolles… 35. A la Plaine, 42 rue des Trois Rois, dans le triangle défini par le Cours Julien et les rues des Trois Mages et des Trois Frères Barthélémy à Marseille (6e). 36. Henri Florens: Jazz Suite-For Chass, Piano solo, novembre 2014, Wats Jazz & Blues Experience https://www.youtube.com/watch?v=Ip1E8LNulcQ: Autumn In New York; What Can I Say After I Say I'm Sorry; All By Myself; Yesterdays; Improvisation Opus 10 N°6 In E Flat Minor, After Frederic Chopin's Etudes; En attendant Julien; Just One of Those Things; Dancing in the Dark; Elbow Blues; The Fruit; Chass; f I Loved You; So Soft; I'm Coming Virginia; I Concentrate On You; Love Walked In; Dancers In Love; Omar K. 37. Angleterre, Belgique, Hollande, Allemagne, Suisse, Etats-Unis, Russie, Inde mais également des pays de la façade méditerranéenne (Grèce, Turquie et Syrie) et du Proche orient (Jordanie, Emirats Arabes Unis, Qatar, Bahrein, Oman et Yemen). 38. Ainsi, le 16 mars 2025, au Club 27, 27 rue d’Anvers à Marseille (4e) salle et école de musique ouverte en 2022, à quelques encablures du Palais Longchamp, Alexis Tcholakian (p), Christophe Le Van (b) et Philippe Le Van (dm) improvisèrent un «Blues for Henri» en l’honneur d’Henri Florens décédé le 14 mars 2025: cf. https://www.youtube.com/watch?v=G4JSQ0guhVY. Pour honorer sa mémoire, le 19 mai 2025 dans le même Club 27, est également programmé Le Big Hommage à Henri Florens, qui verra intervenir quinze pianistes et une vingtaine de batteurs et bassistes pour un dernier hommage à Henri Florens. Au Club du Panier, le Roll' Studio, le 7 juin, c'est le Quartet de Jean-Paul Florens (g), avec Philippe Gallet (b), Gérard Sumian (g) et Dimitri Sumian (dm), qui honorera la mémoire d'Henri Florens.

Félix W. Sportis

Remerciements à Julien, Jacky et Jean-Paul Florens, Christian Ducasse, Jacques Menichetti, Bruno Ziarelli

Photos Christian Ducasse, Jean Fondacci, collections familiales d'Henri, Julien, Jacky et Jean-Paul Florens

Avec nos remerciements

AUTRES SOURCES

Henri Florens: Jazz & More, biographie

Jacques Menichetti: 70 ans d'anecdotes sur la musique à Marseille, 2024

* Dans JAZZ HOT • Rubrique «Recherches dans JAZZ HOT»: pour connaître les archives sur les musiciens et autres acteurs du jazz, les références données dans le présent article n’étant que parcellaires… • Table des numéros de JAZZ HOT par année: • Index alphabétique des Tears en ligne: • Table des index de JAZZ HOT par rubrique:

*

|

VIDEOGRAPHIE

Henri Florens Trio, Henri Florens Christophe Le Van (b) & Philippe Le Van (dm): «You Don't Know What Love Is», 1985.

Henri Florens, Live at La Mesón, Marseille, 27 janvier 2013

Henri Florens feat Marion Rampal (voc) at La Mesón, Marseille: «Love Me or Leave Me» (Jazz Explosion-Part 1) 22 novembre 2014

Henri Florens (Jazz Explosion) et Jean-Loup Longnon, Olivier Temime, S. Tailleu & C. Bec La Meson, Marseille, 23, 24 janvier 2015

Henri Florens (Jazz Explosion #3) avec Lionel Belmondo, Sylvain Romano & Toni Rabeson à La Meson: «Suivante», 20 mars 2015

Henri Florens (Jazz Explosion #3) avec Lionel Belmondo, Samy Thiebault, Sylvain Romano & Toni Rabeson à La Meson, Marseille, 20 mars 2015

Henri Florens - Jazz Suite, Relaxing Instrumental Piano Solo 2015. Album complet

José Caparros et Henri Florens, Jazz au Fort Napoléon 16 juin 2018: « Ain't Misbehavin »

*

|

|

|