90 ANS DE JAZZ HOT, UNE HISTOIRE TRANSATLANTIQUE

Le Village de Max GORDON Une pépinière d'arts populaires

12 mars 1903, Svir, Lituanie – 11 mai 1989, New York, NY

Max Gordon and Freddie Hubbard, 1978 © Raymond Ross Archives-CTSIMAGES

Max Gordon était aussi sensible, que perceptif et

intuitif, sans doute le résultat d’une vie qui a toujours dû sinuer entre un

jardin secret bien caché et la vitrine «sans histoires» pour préserver une

certaine tranquillité qui lui octroyait des coudées plus franches; entre strict

respect de ses valeurs souvent en rupture avec celles des deux pays qu’il a

habités, et son corollaire indispensable, une extrême et vitale vigilance pour ne

pas se faire piéger par l’autorité, Max maintenait au mieux ses propres objectifs

et moyens. Car s’il est un fait dont on ne peut pas douter, c’est que Max avait

ses convictions chevillées au corps, que ce soit dans son rôle de promoteur des

artistes ou son soutien à ceux qui essayaient de faire aller l’Amérique vers une

démocratie réelle et non formelle, la conquête des droits humains ferraillant

avec une petite société peu «partageuse», notamment de droits, de justice et

d’égalité, la marque du complexe de supériorité de ceux qui ont besoin de

dominer l’autre. D’une curiosité débordante et cultivant une mémoire gigantesque,

sous des dehors taiseux, il a des talents de diplomate avec les plus retors;

ses yeux pétillants, son large sourire à cigare de Groucho, ses interjections

marmonnées quand il écoute, engrange, réfléchit, organise, font penser à un

joueur d’échecs facétieux, taquinant parfois la chance contre les coups du sort

avec un solide bon sens d’homme d’affaires avisé qu’il était aussi. Entrer dans

la vie de Max, dans son périmètre sécurisé, c’est plonger avec délice et gourmandise dans le Greenwich

Village du premier tiers du XXe siècle qui produit de l’art au kilomètre avec

des bouts de ficelles, grâce à la générosité de chacun et à la solidarité de tous

dans un élan d’espoir commun, car l’argent n’y coule pas à flot; mais il est

avantageusement compensé par l’imagination, les arts et l’entraide.

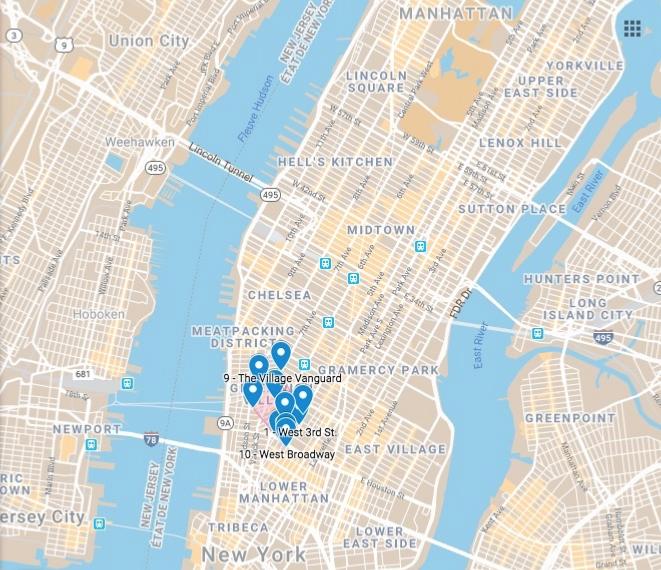

Le Greenwich Village de Max Gordon: cliquez pour voir le détail de la carte

C’est ainsi

que peu de temps après George et Ira Gershwin, Albert Papa Strunsky(1), futur beau-père d’Ira qui épouse sa fille

Leonore en 1926, devient le propriétaire-bailleur-mécène de l’hébergement de

Max qui occupait un de ses logements d’une pièce, pratiquant le crédit éternel

aux plus talentueux de ses locataires, surtout à partir de la Crise de 1929. Il

engageait des artistes pour les faire connaître à son entourage dans son propre

salon, comme Max le fera plus tard au Vanguard et même au Blue Angel. C’est dans cet environnement ouvert, malgré et grâce à la

dureté existentielle, dans cette atmosphère riche de loyauté, de chaleur

humaine, de disponibilité, de coups de main sans arrière-pensée autre que faire de la

recherche et développement d’artistes, et après une Première Guerre-boucherie, que

Max enracine son Village Vanguard, pour porter le live de la poésie, du cabaret, du jazz, aux antipodes de la férule

qui s’organise en parallèle au FBI, encore dans les limbes en 1919 mais qui

deviendra redoutable à partir de 1946. Dossier conçu et réalisé par

Ellen Bertet, Sandra Miley, Hélène Sportis,

Jérôme Partage et Yves Sportis

Photos Raymond Ross Archives-CTSIMAGES

Images extraites de YouTube et

https://www.nyjewishimprints.info/J/Josephson.htm

avec nos remerciements

© Jazz Hot 2025

En 1908, Max a cinq ans quand il arrive à Ellis Island avec

sa mère, son frère, ses deux sœurs pour rejoindre le père de famille qui a

immigré quelques années plus tôt pour construire leur foyer en «terre promise» à Providence, RI, la bien nommée (cela ne fait que vingt-cinq ans que les Russes juifs ont subi les violents pogroms depuis

1882 et l’idée d’Israël n’est encore pour le sionisme naissant qu’une hypothèse géographique parmi

d’autres!). Le père a commencé par du

porte-à-porte pour vendre des produits de la ferme et, cette année-là, il a

enfin pu monter un magasin avec un logement en arrière-boutique pour la famille

qui arrive. En 1911, le père de Max repart sur Portland, OR, laissant la

famille tenir le magasin, pour aller retrouver un cousin de son shtetl et développer, toujours en

porte-à-porte, mais cette fois dans le commerce des peaux et fourrures,

voyageant jusqu’à St. Louis, MO. Il achète un camion Ford et envoie cinq tickets de

train à la famille pour le rejoindre. Max grandit ainsi à Portland et sort

diplômé de littérature de Reed College à 24 ans, après avoir financé en partie

ses études en vendant des journaux à la criée, ce qui lui forge le caractère.

Il doit trouver une situation, et ses parents l’envoient à Columbia University,

NY, en 1926 pour y faire son droit et travailler à mi-temps. Mais rien ne lui

convient, ni ses petits jobs détestables d’exécutant pour survivre, ni sa

future carrière d’avocat, une profession de prédateur aux Etats-Unis, surtout à

cette époque. Il enseigne alors l’anglais à des immigrants et lâche Columbia

pour Greenwich Village sans argent.

C’est ainsi qu’il loue à la semaine une chambre au

légendaire et généreux propriétaire Albert Papa Strunsky plus attentif et sensible

au talent qu’à la rentrée de ses loyers, ce qui va permettre à Max de réfléchir

et bâtir.

«Apprendre, c’est partager l’expérience, c’est ça et que ça»

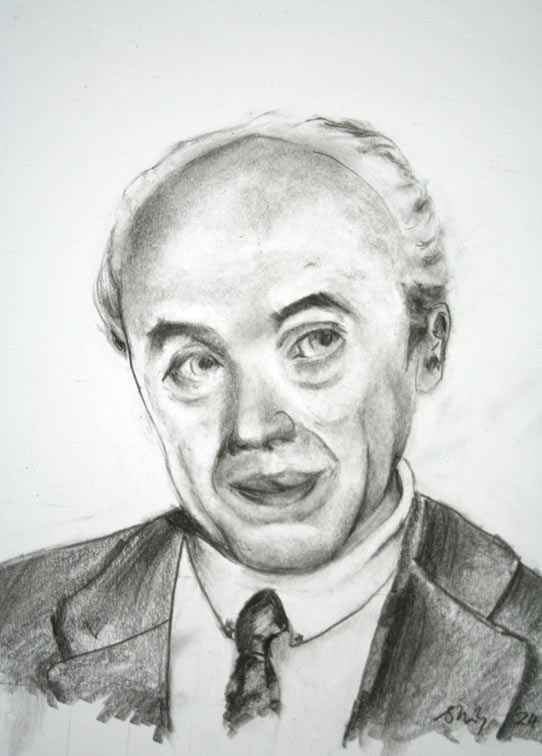

Max Gordon, dessin

© Sandra Miley

Cette affirmation de Maxime Gorki, lequel avait organisé l’écriture de cahiers par tous les participants, des ouvriers aux ingénieurs, des cantinières aux artistes qui ornaient le métro de Moscou pendant sa construction (1931-1935), une expérience partagée très révolutionnaire, est aussi alternative que le jazz hot en live par l’élaboration d’un récit à plusieurs voix en temps réel. La Harlem Renaissance, qui naît avec le siècle, fait parler d’elle depuis la fin du

premier conflit mondial et devient une des rampes de lancement commune entre

jazz et idées émancipatrices: depuis l’Antiquité, l’art libre, la philosophie

(réflexion), le théâtre (mise en situation et jeux de rôles) et la politique ont toujours été en dynamique, alors que l’académisme est

toujours tenu, codifié, dicté par le pouvoir pour contenir, s'accaparer et se maintenir, donc fige la vie de chacun à son profit: dans l’histoire des hommes, ceux qui se sont vus assignés à la mauvaise place, les descendants des esclaves de l’Amérique vont, pour retrouver leur dignité, refaire cette expérience du compagnonnage art et politique afin de dépasser leur condition insupportable. Max passe alors son temps à la

Cafetaria Stewart, remplie de gens avec lesquels parler de tout ce qui est «nouveau»

(avant-garde, vanguard, est alors une appellation étroitement liée à l'idée révolutionnaire), partager

l’expérience vécue pour avancer, apprendre par l’écoute, et comme il cherche sa

voie, c’est son meilleur placement: traîner, flairer l’air du temps, construire

un réseau, glaner des idées pour élaborer son projet… Après un an de galères

matérielles, il rentre à Portland chez ses parents très inquiets. Mais six mois

plus tard, il retourne à la Cafetaria Stewart et aux petits boulots de New York,

ville toujours plus attirante que Portland. Il rencontre Ann, poète à ses

heures, qui connaissait de nombreux autres poètes et tous les lieux d’échanges

artistiques et bohèmes où elle travaille parfois, comme Paul’s Rendez-vous,

Chez Hubert, Romany Marie’s, Gypsy Tavern, le Black Cat, Alimony Jail ou le

Fifth Circle. Le monde de Max se situe entre la 3e rue Ouest,

Washington Square Park Sud, Sullivan/MacDougal/Charles Streets, la 7th Avenue,

Sheridan Square, Barrow/Houston Streets, Broadway Ouest et la 12e rue Ouest, autant dire un mouchoir de poche dans New York City.

Un très petit périmètre mais dense en activités humaines,

artistiques et politiques. Ann propose à Max d’ouvrir ensemble un lieu pour les Villagers, pas une pompe à dollars pour touristes, ni un lieu glauque.

En 1932, le Village Fair sur Sullivan Street ouvre avec 100$ empruntés à un

copain d’Ann qui connaissait tout du métier, à savoir tenir un lieu pour

artistes et traînards: un «traînard» est un esprit qui marche, dans la filiation socratique sans le savoir, en quête inconsciente dans l’expérience des autres, d’éléments qui le questionnent et font naître en lui concrètement un projet (la maïeutique). Une semaine après l’ouverture, la fantasque et libre Ann

part définitivement de New York. C’est encore la Prohibition, et chacun doit apporter

son alcool acheté avant d’entrer; le Village Fair ne sert que du thé, du café,

des sandwichs et dresse le couvert: les prix sont modiques et les clients baignent

dans l’atmosphère bohème aux sens

propre et figuré. A la suite d’un achat d’alcool fait dans le Fair à son insu

par un client, Max doit fermer le club en attendant son procès qui aboutira à

sa relaxe, mais ce sera trop tard pour continuer à cet endroit. Frankie Starch

(signifie «fécule, amidon»), cousin de Tony Bender (signifie «la cuite»), de

son vrai nom Strollo, qui était à cette époque le lieutenant de Lucky Luciano,

propose à Max un partenariat sans autre apport que la clientèle du Fair dans

son speakeasy toujours plein; mais l’accord ne tient que deux mois car Max part

après que Frankie a sorti la batte de baseball pour régler ses différends d’affaires:

l’ambiance est tendue, et Max ne sait pas travailler dans ce contexte, lui,

tout en rondeurs humaines, respectueux des règles du pays qui l’a accueilli par

phobie administrative des ennuis inutiles qui l’empêchent de réfléchir,

d’écouter!

Max reprend donc ses habitudes et retourne Chez Hubert à

Sheridan Square où il rencontre Harry Simon, plombier-électricien de son état,

et Barney, propriétaire d’une camionnette de transport qui pouvait leur faire

crédit, et dont la sœur s’inquiétait toujours car il avait quelques problèmes

de comportements. Sur Charles Street, se trouvait un entresol, le Raided

Premises, que Max rachète avec eux à Jack Delaney en 1933, pour 100$

empruntés à Harold Weinstein, un copain étudiant très sérieux qui mourra en

bateau peu avant la guerre. Ouvrir un cabaret nécessite une licence payante, de

laisser ses empreintes digitales à la police, et de tenir soi-même un registre

des photos et empreintes des artistes, avoir deux sorties et deux wc (hommes et

femmes): le Village Vanguard ne sera donc pas un cabaret patenté car il y a trop de

conditions à satisfaire. Quelques travaux plus tard et un mur peint

représentant les New-Yorkais à Union Square (site symbolique des actions

collectives populaires et tout proche de là), le lieu est fin prêt pour ouvrir

le 26 février 1934 sans table ni chaise faute d’argent, mais équipé à la place

des tonneaux du White Whale voisin qui vient de fermer et dont le cuisinier

portugais, Johnny, est aussi récupéré. A la fin de la Prohibition, une mutation

économique et immobilière s’opère aussi dans le Village.

Dès le lendemain de l’ouverture, Max est convoqué au

tribunal puis relaxé; il se remet alors en quête d’un autre lieu avec deux wc, deux

issues, loin des églises, des synagogues et des écoles, et à moins de 100$ de

loyer mensuel. Le trio reste un an à cette adresse puis une nuit, tout est

déménagé à l’actuel emplacement du Village Vanguard, sur la 7th Avenue, dans un

ancien speakeasy fermé depuis la fin de la Prohibition le 5 décembre 1933, et

en mauvais état. L’ouverture se fait quand même le lendemain soir, le 28

février 1935, avec une règle d’or: ne jamais fermer un seul soir!

Dès l’ouverture, Eli Siegel, poète du réalisme esthétique, est le maître

de cérémonie, invitant sur scène les artistes, lui-même jouant un rôle dans ses

propres mises en scène, poussant les spectateurs et les artistes dans leurs

retranchements, parfois pris à son propre piège «réaliste». Grâce à la fin de

la Prohibition, gnole, dadaïsme, poésie, jazz, chanteurs lyriques ou

populaires, sketches politiquement subversifs du fait de la désinhibition et de

l’actualité (Guerres d’Ethiopie et d’Espagne, ségrégation, crise de 1929), font

les nuits épicées du Village Vanguard; pendant les entractes, la radio,

rapidement devenue indispensable, joue de la musique. Spectacles, danse, service

à table, récitations, tout s’entremêle sous l’œil vigilant de Max qui focalise

son attention sur les artistes en herbe. En février 1939, le Village Vanguard a

déjà quatre ans mais Max n’est toujours pas à l’abri d’une coupure d’électricité ou

de gaz, et de continuer à ouvrir, à la lueur des bougies, demandant un petit

prêt à sa sœur, le temps que ça reparte. De quoi parle Jazz Hot en 1939?: du voyage d’Hugues Panassié en Amérique, de jazzmen réputés des deux côtés de l'Atlantique, de poésie, de nombreuses actions bénévoles, d'amateurs musiciens et spectateurs, Charles Delaunay dessine et assure la rubrique Disques, et Walter Schaap est à la traduction de la revue toujours bilingue: le pont se renforce chaque jour entre les deux rives.

A New York, le «Nouveau Théâtre» (politique, retour à la tradition grecque) a fait naître une troupe amateur qui fait partie des spectateurs du Vanguard, The Revuers,

composée de Judy Holliday, la future

actrice harcelée par la HUAC (fille d’un socialiste juif russe, et elle-même

proche d’Orson Welles), Betty Comden qui écrira plusieurs comédies musicales pour Broadway et Hollywood avec Adolph Green, Leonard Bernstein, déjà compositeur et pianiste, John

Frank et Alvin Hammer qui deviendront acteurs. Max les fait

débuter au Vanguard où ils tiennent l’affiche jusqu’en 1941 quand il lance

lui-même leur carrière au Rainbow, club chic du Rockefeller Plaza. Pendant ces

deux ans, ils travaillent au Village Vanguard tous les jours pour écrire en

collectif leurs sketches qu’ils changent tous les sept jours: un stage intensif

accéléré dans un incubateur improvisé mais imaginé, conçu et rendu possible par Max; leur

fraîcheur fait le délice de Fred Astaire et George Abbott, entre autres clients

déjà célèbres du lieu, en quête de nouveautés pour leur propre travail. Max aime

bien Judy, et il la reverra pour la dernière fois en 1965, peu avant son décès, à la suite d’un cancer consécutif au harcèlement politique par la HUAC; elle était arrivée

au Vanguard à 2h du matin pour voir son compagnon Gerry Mulligan qui y jouait

plusieurs fois par an.

Josh White, c. 1945

© Photo X, DR, Archives Jazz Hot

Une fois The Revuers partis, Max Gordon discute pour trouver d’autres graines à faire germer avec Nick Ray (aka Nicholas Ray cf. Jazz

Hot n°120, 1957, le futur cinéaste). Nick est aussi un Villager,

résidant de l’Almanac House sur la 6th Avenue, habitué du Vanguard et ami de

Judy partie à ce moment-là vers la gloire. C’est lui qui fait venir Leadbelly de Washington, DC, où il enregistre avec John et Alan Lomax pour la

Bibliothèque du Congrès et avec lesquels Nicholas Ray a travaillé un temps. Le

bluesman sort d’une survie entrecoupée de périodes en pénitencier. Pour Nick

Ray, les chansons de Leadbelly, multi-instrumentiste et chanteur, sont des

leçons d’histoire réelle. Il propose aussi de prendre Josh

White (cf. Jazz

Hot n°48, octobre 1950),

guitariste et chanteur qui a alors déjà travaillé avec Paul

Robeson;

les trois seront poursuivis par le Ku Klux Klan et la HUAC pour leurs prises de

position sur les droits civiques et leurs revendications de démocratie réelle, bien avant

l’action très organisée de Martin Luther King, Jr., à partir de 1954. Ce lien artistico-politique a refleuri sans cesse depuis la Harlem Renaissance et les migrations intérieures (du sud au nord et en Californie), jusqu'au retour des soldats afro-américains en 1919, aux dégâts de la Grande Dépression qui ne s'atténuent qu’avec le développement de l'industrie de l'armement pour la Seconde Guerre mondiale à partir de 1937-39 ou, jusqu'au retour des engagés après la Seconde Guerre qui ont tous payé le prix du sang mais aussi connu des situations d’égalité à l’extérieur de leur propre pays. Harry Belafonte, Sidney Poitier, Cicely Tyson bénéficient du fort soutien de Paul

Robeson, Orson Welles, W.E.B. DuBois, Alain Locke, Eleanore Roosevelt,

Alan Lomax, Nicholas Ray, Max Gordon, Herbert Jacoby, Alfred Lion,

Francis Wolff, Barney Josephson, Joseph Losey, Otto Preminger, Duke

Ellington, Louis Armstrong, Norman Granz, Billie Holiday, Joe Glaser, Hanns

Eisler ou Charles Delaunay…: car tous ces personnages ont contribué par leurs actes, et ils ont souvent

payé cher leurs positions en faveur de la dignité humaine, avant,

pendant, et après la Seconde Guerre, car la dignité est devenue la ligne

d’affrontement entre pouvoir et populations, depuis qu’elle a été posée par la

devise de 1789 et la Déclaration des Droits de l’Homme.

C’est dans cette agitation due aux tensions

politiques et sociales qui imprègnent l’art de ceux qui sont concernés par le

«deuxième niveau d’expérience» (les autres ne percevant que l’écume joyeuse de l’entertainment),

qu’en 1941, Max attend une semaine durant, que le Rye (whisky à base de seigle) qui coule à flot agisse contre

la muette et statique acclimatation de Josh White et Leadbelly afin qu’ils accordent leurs âmes pour se produire ensemble devant la fine fleur

de la corde new-yorkaise assise au premier rang du public. Le 27 novembre 1941,

Woody Guthrie,

présent le soir du concert, écrit à Max pour lui expliquer le blues et la vie:

le blues de Josh White est un chant inquiet pour les peuples, celui de

Leadbelly prend du recul par rapport à cette réalité impitoyable, mais dans les

deux cas, ils font émerger de nouvelles idées partant du réel, avec une

honnêteté directe, dépouillée, sans concession; ils ont le feeling tone, cette perception sans filtre de la réalité qui rend

le blues si dense, si intense, si épais, si envoûtant, si poisseux, si corrosif.

Dans cette belle missive, Woody martèle littéralement à Max que la différence

entre les Alliés (ils sont en pleine Seconde Guerre mondiale, le IIIe Reich

vient d’envahir l’URSS le 22 juin 1941; l’attaque de Pearl Harbor par les

Japonais aura lieu dix jours plus tard le 7 décembre 1941) et l’Axe, c’est

l’élément moral de l’humain; et donc il faut absolument permettre à ces deux

artistes de se produire séparément afin de transmettre leurs vérités au

public qui doit travailler pour se mettre au niveau et affiner sa

compréhension du lien vie-musique. Leadbelly est un

philosophe du quotidien rude, un travailleur qui chante pour les travailleurs,

un leader. Josh chante que les Afro-Américains doivent pouvoir endosser

l’uniforme américain pour battre Hitler et ainsi obtenir l’égalité des

droits aux USA. Malgré leur origine afro-américaine commune –leur couleur apparente perçue dans une forme de racisme inconscient malgré les bonnes intentions– ils doivent impérativement être entendus séparément, en évitant tout

amalgame dans un spectacle unique nuisible à la spécificité de leurs messages.

Max Gordon suit les conseils du très incisif Woody qu’il n’arrivera cependant

jamais à programmer: Woody Guthrie est toujours sur la route avec sa

guitare. Eddie Heywood (p, 1915, Atlanta, GA-1989 Miami, FL, cf. Jazz Hot n°15, 1947

et n°30, 1949), revenu d'Europe, devient le pianiste

maison. Burl Ives vient chanter des ballades américaines au

Vanguard puis repart au Ruban Bleu (cf. article Herbert Jacoby) en 1942.

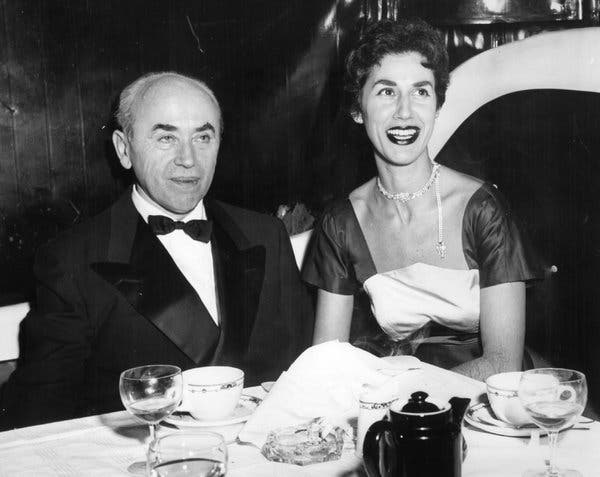

Herbert Jacoby et Max Gordon en audition au Blue Angel, dans les années 1950

© Photo X, www.barbra-archives.info, avec nos remerciements A

cette période, le Village Vanguard fait déjà des jam sessions le lundi car c’est

le soir de relâche des clubs, et donc les musiciens sont disponibles pour se

retrouver: Harry Lim (1919-1990, futur producteur) y organise les jams avec

Dizzy Gillespie, Cootie Williams, Charlie Shavers, Johnny Williams; il

y a parfois plus de vingt musiciens présents jusqu’à 5h du matin, les Monday Nights vont rapidement devenir un

rendez-vous couru; un soir, il y a même ensemble au piano Erroll Garner, venu à

l’improviste, et Art Tatum qui a un contrat au Café Society downtown chez Barney Josephson. Cette année-là, Herbert Jacoby, intellectuel

passionné d’art, de nuit et de politique, récent immigrant de Paris, rencontre

Max Gordon, le littéraire, immigrant déjà ancien, donc déjà très new-yorkais,

qui s’est épris de scène, d’artistes bohèmes et de libre parole; Eddie Heywood

fait venir sur scène, un soir à l’improviste, Richard Dyer-Bennet, un trouvère

anglais, que Max engage. Il travaille ses arrangements de ballades populaires d’Irlande,

d’Ecosse, d’Angleterre des XVIe-XVIIIe siècles parlant

d’autres indignités inhumaines, dans la cuisine du Vanguard aux allures de

cabine des Marx Brothers (Une Nuit à l'Opéra), tandis que Max règle placidement ses affaires sur un

bureau envahi.

En 1943, Max et «Herb» Jacoby comme il l’appelle, ouvrent

le Blue Angel nommé ainsi en hommage à Marlene Dietrich ‑l’Ange Bleu‑, opposante au régime nazi ayant pris la nationalité américaine

en juin 1939, ce que les Allemands ne lui pardonneront jamais; le club est

situé 55th Street Est, dans les quartiers chics uptown, entre Greenwich,

côté jazz-sud, et Harlem, côté jazz-nord, non loin de Swing Street, la 52nd,

déjà acquise aux nouveaux sons et rythmes qui traverseront l’Atlantique après-guerre.

Dans ce club élégant à la française, en fidélité à ses idées révolutionnaires très 1789, dès le

début sont programmés et accueillis des artistes afro-américains dont Pearl Bailey (cf. Jazz Hot n°99, 1955) en infraction avec la ségrégation (selon

le principe «séparés mais égaux» des lois Jim Crow 1877-1967, la dernière de

ces lois tombée étant celle sur les mariage mixtes!) qui ne sévit pas que dans

le Sud! Le parisien «très british», austère, distant, iconoclaste, mais sensible et

tenace Herbert Jacoby a fait ses classes non seulement au Bœuf sur le Toit mais encore auprès de Léon Blum et du journal Le Populaire tenu par le petit-fils de

Karl Marx, Jean Longuet. L’épaisseur de ses expériences a laissé des marques

profondes sur sa pratique de patron de club: éduquer par l’art. Max, l’aficionado des cafés bohèmes d’Europe Centrale –à l’origine imaginés en 1830 pour refaire le monde entre

artistes et utopistes «comme à Paris en 1789»–, tombe sous le

charme de ce très cultivé écrivain-traducteur sans concession au carnet

d’adresses internationalement fourni, parmi ses multiples atouts et talents.

Ils auditionnent les artistes ensemble pour décider généralement de les faire débuter au Vanguard et les produire ensuite au Blue Angel, parfois le

contraire, très agiles pour capter l’interaction artistes-publics et mettre en

valeur leurs découvertes: un vrai tandem «recherche et développement» car les deux

scènes complémentaires permettent de tester et d'ajuster au plus près l’adéquation entre spectacles et publics en vue de durer. La fin de la Deuxième Guerre

mondiale arrive, le Vanguard fête sa première décennie avec Eddie Heywood, Richard Dyer-Bennet et

Pearl Bailey en alternance à l’affiche depuis 1942. Grâce à un client du

Vanguard, attaché de presse du Syndicat des Travailleurs du Transport, Richard Dyer-Bennet signe à Carnegie Hall puis avec Sol Hurok, un agent réputé. Il

chante des chansons de Leadbelly pendant ses tournées, et par la suite, à ses

étudiants auxquels il racontera aussi les bagarres mémorables pour faire sortir

des marins saouls du Vanguard. Longtemps après, Dick reviendra chanter au

Vanguard pour retrouver Max en 1980. Au Blue Angel en 1943, c’est plus mondain: Claude

Raynaud-Alphand, épouse de l’ambassadeur reparti à Londres, y chante et joue de

la guitare; Yul Brynner aussi, mais du folklore russe. Avec la Libération, les

deux clubs trouvent leur rythme de croisière. En 1943, Max et «Herb» Jacoby comme il l’appelle, ouvrent

le Blue Angel nommé ainsi en hommage à Marlene Dietrich ‑l’Ange Bleu‑, opposante au régime nazi ayant pris la nationalité américaine

en juin 1939, ce que les Allemands ne lui pardonneront jamais; le club est

situé 55th Street Est, dans les quartiers chics uptown, entre Greenwich,

côté jazz-sud, et Harlem, côté jazz-nord, non loin de Swing Street, la 52nd,

déjà acquise aux nouveaux sons et rythmes qui traverseront l’Atlantique après-guerre.

Dans ce club élégant à la française, en fidélité à ses idées révolutionnaires très 1789, dès le

début sont programmés et accueillis des artistes afro-américains dont Pearl Bailey (cf. Jazz Hot n°99, 1955) en infraction avec la ségrégation (selon

le principe «séparés mais égaux» des lois Jim Crow 1877-1967, la dernière de

ces lois tombée étant celle sur les mariage mixtes!) qui ne sévit pas que dans

le Sud! Le parisien «très british», austère, distant, iconoclaste, mais sensible et

tenace Herbert Jacoby a fait ses classes non seulement au Bœuf sur le Toit mais encore auprès de Léon Blum et du journal Le Populaire tenu par le petit-fils de

Karl Marx, Jean Longuet. L’épaisseur de ses expériences a laissé des marques

profondes sur sa pratique de patron de club: éduquer par l’art. Max, l’aficionado des cafés bohèmes d’Europe Centrale –à l’origine imaginés en 1830 pour refaire le monde entre

artistes et utopistes «comme à Paris en 1789»–, tombe sous le

charme de ce très cultivé écrivain-traducteur sans concession au carnet

d’adresses internationalement fourni, parmi ses multiples atouts et talents.

Ils auditionnent les artistes ensemble pour décider généralement de les faire débuter au Vanguard et les produire ensuite au Blue Angel, parfois le

contraire, très agiles pour capter l’interaction artistes-publics et mettre en

valeur leurs découvertes: un vrai tandem «recherche et développement» car les deux

scènes complémentaires permettent de tester et d'ajuster au plus près l’adéquation entre spectacles et publics en vue de durer. La fin de la Deuxième Guerre

mondiale arrive, le Vanguard fête sa première décennie avec Eddie Heywood, Richard Dyer-Bennet et

Pearl Bailey en alternance à l’affiche depuis 1942. Grâce à un client du

Vanguard, attaché de presse du Syndicat des Travailleurs du Transport, Richard Dyer-Bennet signe à Carnegie Hall puis avec Sol Hurok, un agent réputé. Il

chante des chansons de Leadbelly pendant ses tournées, et par la suite, à ses

étudiants auxquels il racontera aussi les bagarres mémorables pour faire sortir

des marins saouls du Vanguard. Longtemps après, Dick reviendra chanter au

Vanguard pour retrouver Max en 1980. Au Blue Angel en 1943, c’est plus mondain: Claude

Raynaud-Alphand, épouse de l’ambassadeur reparti à Londres, y chante et joue de

la guitare; Yul Brynner aussi, mais du folklore russe. Avec la Libération, les

deux clubs trouvent leur rythme de croisière.

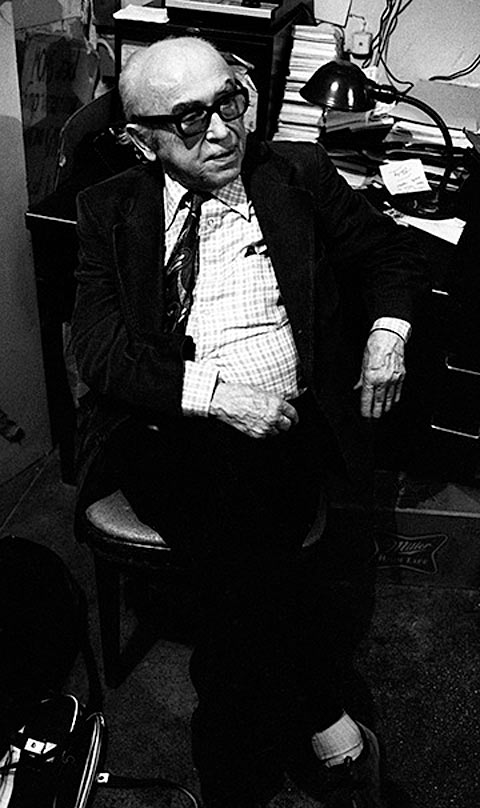

Barney Josephson © photo X,

https://www.nyjewishimprints.info/J/Josephson.htm 1948 est une année chargée pour Max. Cinq ans après

l’ouverture du Blue Angel qui tourne très bien, les deux amis rachètent le

célèbre Café Society uptown, trois blocs plus haut (cf. Barney

Josephson dans l’article Herbert Jacoby), beaucoup plus spacieux (trois

cents places) pour faire des spectacles plus importants. «Nous avions l’argent,

l’emplacement, le savoir-faire, un bon spectacle de lancement… et les clients

pourront aussi danser après le spectacle», disait Herb Jacoby qui avait aussi

choisi avec soin le nom du club –Le

Directoire– et une livrée «Belle France» engonçant les personnes du service!

La scène, ré-agencée par une estrade amovible de grande taille et la décoration

classieuse avaient cependant réduit le nombre de places à seulement deux cents.

D’autre part, les artistes ne se sentaient pas à l’aise dans ce lieu trop empesé

où rien ne tournait rond malgré les soins prodigués et des investissements

coûteux. Une fois les soucis politiques de Barney Josephson éloignés(4), Max et Herb lui

rendent le bail rapidement et lui soldent tout pour 100$. Pannonica de Koenigswarter and Coleman Hawkins at the Village Vanguard, 1966 © Raymond Ross Archives-CTSIMAGES Pannonica de Koenigswarter and Coleman Hawkins at the Village Vanguard, 1966 © Raymond Ross Archives-CTSIMAGES

Cette même année

1948, Max, signe un engagement avec le groupe folk-blues Pete Seeger & the

Weavers, rencontre Lorraine, à l’époque Madame Alfred Lion, le producteur-créateur du label Blue Note, qui lui fait

programmer un génie méconnu et très loin de toutes réalités commerciales,

Thelonious Monk qui jouera et enregistrera jusqu’en 1972 dans le club (cf. discographie

Vanguard). Thelonious Monk est sans doute la plus longue collaboration dans le temps (vingt-quatre ans) de Max avec un artiste,

toutes catégories confondues: car, après le cocooning Lorraine-Alfred Lion-Francis Wolff de départ,

en 1954, la Baronne Pannonica de Koenigswarter (1913-1988) est présentée à

Thelonious Monk par Mary Lou Williams à Paris, alors qu’elle habite déjà New

York depuis 1951 en ayant abandonné mari et enfants. La Baronne entourera de ses soins le pianiste, entre autres musiciens dont Charlie Parker, Art Blakey et les

Messengers qu’elle soutient. Celle qui devient Nica l’aide à se produire,

à surmonter la vie, le racisme en pleine bataille des droits civiques agrémentée de Guerre

froide et de chasse aux sorcières antisémite, quand circuler en Bentley avec

des Afro-Américains est la certitude d’avoir des ennuis graves (elle risquera trois

ans de prison) pour une femme «blanche», aussi Rothschild et Lady soit-elle. C’est

depuis cette époque que Nica et Max s’apprécient; ils luttent pour les mêmes

valeurs avec les mêmes principes, et devant elle, Max châtie son langage fleuri,

par respect pour son engagement réel malgré sa classe sociale de naissance.

Quand ils se parlent dans la cuisine pendant les concerts, ils se comprennent à

demi-mots car ils ont les mêmes objectifs: arriver à infléchir la ségrégation,

l’injustice, protéger et donner leur chance aux artistes de jazz. Nica et Max

décèderont à cinq mois d’intervalle, elle, le 30 novembre 1988, lui, le 11 mai

1989, à la fin du vent mauvais des huit ans de Ronald Reagan, qui marque aussi la fin des utopies et de l'ère communiste, et l’avènement d’une Quatrième Guerre chaude (Panama, Afghanistan, Irak, Yougoslavie...) avec l’offensif George Bush, Sr.

Pour en revenir au tournant des années 1948-1952, le monde bascule en peu de

temps, de l’ambiance Café Society du

petit monde des bars, clubs, cabarets et autres caves des villes cosmopolites

qui respirent au rythme des croisières transatlantiques de l’entre-deux guerres, à

l'ambiance Jet Set: une mondialisation

élitiste pressée des avions et superficielle, magnifiquement saisie sur le vif

et décrite au scalpel par Alberto Moravia qui crée ce néologisme lui-même. La

vie personnelle de Max bascule en même temps avec la présence de Lorraine: fini le célibat endurci, le sandwich pastrami-moutarde à 5h du matin chez Reuben(12), le meublé sur la 12th Street Ouest, et la liberté d’en changer, de filer au

Dickie Wells à Harlem(13) après la fermeture du Vanguard pour se

mettre au lit après le petit déjeuner, avec les potins du Morning World, quand les autres partent travailler à 7h du matin. Il

passe à une vie d’homme marié avec une femme plus jeune, deux enfants, un

appartement bourgeois en dehors de Greenwich Village qu’il abandonne pour la première

fois, une maison à la mer, une belle

voiture, et le tout en moins de quatre ans (cf. Lorraine Gordon). Rebecca est née le 20

octobre 1950 et Deborah (qui gère toujours le Vanguard en 2025) naît le 26 juillet

1952. Des lieux savoureux de Greenwich commencent à fermer; l'acteur Wally Cox (The Sniper, d'Edward Dmytryk) qui avait fermenté son art de l’amateurisme à sa maturation au Vanguard en 1947, part dans

les shows TV-radios gloutons. Son ami Marlon Brando l’a d’ailleurs incité à

travailler avec sa prof’ Stella Adler(2), actrice expérimentée, elle-même disciple

de Constantin Stanislavski, acteur et professeur, en visite à l’été 1934 à Paris pendant

cinq semaines: en cet été de 1934, Kurt Weill réside alors à Louveciennes (Yvelines), côtoie les

nombreux artistes, dont Louis Armstrong alors à Paris, qui se croisent au Bœuf sur le Toit où Herbert Jacoby les accueille en tant que chargé des relations publiques. Max Gordon n'a pas vécu toutes ces rencontres dans le centre majeur, Paris, d'une culture internationale où il n’était pas présent. Ce monde est venu à lui,

tout prêt, compact, touffu, fertile, déjà bien composté via Herb, à

New York, du fait-même de l’Histoire avec un grand H: tout s’est enchaîné,

combiné, des fascismes d’avant la Seconde Guerre jusqu’à la deuxième Libération: des drames et des traumatismes suffisamment

graves pour servir d’incubateurs et d’accélérateurs d’arts et d’idées. En

seulement 12 ans (1935-1947), Max a fait éclore des talents à sa façon, dans

la droite ligne de Papa Strunsky.

Pour Max, le sillon s’est creusé grâce au théâtre(2,3) en effervescence, alternatif, politique, engagé dans une synthèse

antique-réaliste-expressionniste, mais aussi par la poésie, le folk, le jazz,

la peinture, l’écriture littéraire, philosophique, cinématographique, critique, les costumes, les

décors: une profusion de savoirs nés des inventions des Temps Modernes (enregistrement, techniques sons et images, dessins animés, couleur, effets spéciaux, sports, modes de vie) qui œuvrent pour deux industries

d’un nouveau genre: Broadway et Hollywood, un secteur productif qui valorise

tout, et dont la fine fleur européenne des arts, artisanats et métiers d’art, sont

les talents mondiaux importés parfois dans

l’entre-deux-guerres à Paris, comme le jazz, et qui ont dû (re)traverser l’Atlantique devant les menaces nazie, fasciste

et franquiste(5). La

cuisine du Vanguard était devenue une marmite d’échanges, de réflexions individuelles

et collectives, de création, d’émulation, celle que Max avait rêvée et réalisée en

raison aussi d’événements internationaux. A la veille de son changement

radical de vie personnelle, ce cooking humaniste de destins croisés est un vrai bouillon de culture démocratique dont le jazz n'est qu'une dimension.

En 1949, Max programme ses derniers groupes folk et continue

de prospecter du cabaret au jazz; l’agent Joe Glaser (1896-1969) lui propose, à

vrai dire plutôt lui impose, Dinah Washington au Vanguard, car il cherche un lieu propice pour faire décoller plus vite sa

carrière. Joe Glaser n’est pas n’importe qui: fils d’un médecin réputé au sein

de la communauté afro-américaine, c’est un Russe juif, immigré à Chicago; Joe se

disant trop sensible à la vue du sang pour reprendre le cabinet paternel, au début

des années 1920, il devient «un homme d’affaires d’enfer» (selon les mots du clarinettiste Barney

Bigard), que ce soit dans les clubs du Southside, dans sa relation exceptionnelle avec Louis Armstrong, et comme manager de boxeurs à

Chicago où, dans ce cadre, le sang ne l’impressionne plus du tout! Son dossier

au FBI, ouvert à son décès, indique qu’il a continué à manager en sous-main notamment

Sugar Ray Robinson jusqu’à son dernier combat en 1965, ce dernier étant aussi

un excellent danseur(6). Il tiendra ensuite le Sugar Ray’s d’Harlem,

un club fréquenté notamment par Langston Hughes, Liz Taylor, Lena Horne, Freddy Cole, Miles

Davis, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra. Joe a aussi géré les contrats du boxeur

Ernie Terrell jusqu’en 1967, et il a accompagné les grands artistes du jazz: Duke Ellington, Lionel Hampton, Benny Goodman, Woody Herman, B.B. King, Dave Brubeck et bien d'autres. Les bonnes relations de Joe avec Al Capone le

tireront de plusieurs mauvais pas de jeunesse. Le temps passant, Joe devient

une référence, une pointure qui jure comme un charretier, manage les artistes,

même femmes ou le Département d’Etat de la même façon que les boxeurs! Mais

dans la lignée paternelle, presque tous ses artistes et boxeurs sont

afro-américains, ils se sentent protégés par Joe, solidement défendus et promus,

à l’instar de Norman Granz, qui a

allié deux de ses passions: le jazz et les procès

contre les injustices; chacun à leur façon, ils luttent pour un monde moins pire. En 1949, Max programme ses derniers groupes folk et continue

de prospecter du cabaret au jazz; l’agent Joe Glaser (1896-1969) lui propose, à

vrai dire plutôt lui impose, Dinah Washington au Vanguard, car il cherche un lieu propice pour faire décoller plus vite sa

carrière. Joe Glaser n’est pas n’importe qui: fils d’un médecin réputé au sein

de la communauté afro-américaine, c’est un Russe juif, immigré à Chicago; Joe se

disant trop sensible à la vue du sang pour reprendre le cabinet paternel, au début

des années 1920, il devient «un homme d’affaires d’enfer» (selon les mots du clarinettiste Barney

Bigard), que ce soit dans les clubs du Southside, dans sa relation exceptionnelle avec Louis Armstrong, et comme manager de boxeurs à

Chicago où, dans ce cadre, le sang ne l’impressionne plus du tout! Son dossier

au FBI, ouvert à son décès, indique qu’il a continué à manager en sous-main notamment

Sugar Ray Robinson jusqu’à son dernier combat en 1965, ce dernier étant aussi

un excellent danseur(6). Il tiendra ensuite le Sugar Ray’s d’Harlem,

un club fréquenté notamment par Langston Hughes, Liz Taylor, Lena Horne, Freddy Cole, Miles

Davis, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra. Joe a aussi géré les contrats du boxeur

Ernie Terrell jusqu’en 1967, et il a accompagné les grands artistes du jazz: Duke Ellington, Lionel Hampton, Benny Goodman, Woody Herman, B.B. King, Dave Brubeck et bien d'autres. Les bonnes relations de Joe avec Al Capone le

tireront de plusieurs mauvais pas de jeunesse. Le temps passant, Joe devient

une référence, une pointure qui jure comme un charretier, manage les artistes,

même femmes ou le Département d’Etat de la même façon que les boxeurs! Mais

dans la lignée paternelle, presque tous ses artistes et boxeurs sont

afro-américains, ils se sentent protégés par Joe, solidement défendus et promus,

à l’instar de Norman Granz, qui a

allié deux de ses passions: le jazz et les procès

contre les injustices; chacun à leur façon, ils luttent pour un monde moins pire.

|

Joe fait respecter ses artistes avec une autorité

musclée si nécessaire face aux récalcitrants; tous lui font confiance, sa

parole vaut de l’or; il tient table ouverte et emploie beaucoup d’anciens sans

ressource à servir le café, écouter sa mauvaise humeur ou servir de témoin

muet quand il ferraille et peste contre l’Administration. Il est craint par ses

interlocuteurs, même par le Département d’Etat lors de la signature des

contrats pour les tournées de soft power diplomatique par le jazz

pendant la Guerre Froide, pour les Jazz Ambassadors,

organisées à partir de 1956 par Adam Clayton Powell Jr., révérend

baptiste d’Harlem devenu homme politique engagé sur les droits civiques et mari

de la splendide pianiste Hazel Scott (1920-1981). Premier concert, Dizzy Gillespie va dans les Balkans, au Moyen-Orient

et au Pakistan en mars; dernier concert, Duke Ellington part au Moyen-Orient et en

Inde, de l’été à l’arrêt sans ménagement de sa tournée en novembre 1963 au

prétexte de l’assassinat de John F. Kennedy. En accord avec Louis Armstrong son

associé, Joe argue du fait que les droits civiques «ont trop peu avancé»

(étudiants de Little Rock, Arkansas, septembre 1957) pour partir représenter

les USA, alors que le trompettiste mondialement connu honore l’invitation de

N’Krumah au Ghana dès 1956: une gifle politico-artistique du gentil Louie et de

son agent retors Joe Glaser; le duo n’en reste pas là; Joe signe enfin avec le

Département d’Etat, mais Louis Armstrong part avec ses propres idées sur ce

qu’il a à faire, notamment pour régler ses comptes en Egypte sur les rumeurs

«d’espionnage» le concernant –le scat serait un langage codé d’après Nasser!– qui

courent sur lui parce qu'il a osé jouer en Israël. Louis se ballade avec l’étoile

de David de Morris Karnofsky (cf. La Trompette de Satchmo), et sa participation n’est pas qu’un hasard médiatique pour Hello Dolly avec Barbra Streisand! Le soutien inter-communautaire a toujours un sens dans l’Amérique WASP.

Le combat politique est donc permanent dans le jazz. Pourtant, pour la plupart des amateurs et critiques d’Europe et d'Amérique et, plus étonnant, pour nombre de musiciens, il demeure généralement seulement

une musique de «divertissement», un «style», une «technique» d'excellence.... sauf pour quelques esprits plus

éclairés qui organisent le Premier

Congrès des écrivains et artistes noirs (19-22 septembre 1956) à la Sorbonne, sous l’égide de Présence Africaine avec Aimé Césaire,

Frantz Fanon, Richard Wright, James Baldwin, Joséphine Baker: W.E.B. DuBois est

interdit de sortie des USA (retrait de son passeport) et ne peut pas y venir, Picasso

fait l’affiche. Cet événement a aussi le mérite de nuancer le combat contre le racisme, d’affiner ce qui distingue le combat des Afro-Américains (une lutte pour l'égalité des droits) du combat des colonies, africaines surtout, une lutte pour l'indépendance, même si ces luttes ont en commun une recherche de dignité humaine, et qu'elles s'allient parfois. Dans ce monde de guerres polymorphes, Joe se bat pour

ses artistes, décide des cachets, des remises ou des abandons, des durées, des

prolongations, de tout: quand, où, combien et avec qui. Pour gagner du temps,

plus précieux pour lui que l’argent, il se présente à ses nouveaux contacts en précisant: «Tu

ne me connais pas, mais tu sais déjà que j’ai mauvais caractère et que je tiens

toujours parole». C’est cet allant sans détour apte à contenir la nuisance de ses interlocuteurs, travaillé

autour des rings, qui lui ont permis de tenir en respect les importuns dont la

pègre new-yorkaise.

C'est aussi cette qualité d'autorité naturelle de Joe Glaser qui avait amené Louis Armstrong à l’engager comme agent à son retour de Paris en février 1935 où il est allé au gymnase d’Eugene Bullard à 50 mètres du futur siège de Jazz Hot, a donné un concert à Pleyel en

novembre 1934 et enregistré chez Polydor rue Jenner; un

séjour où il goûte au plaisir de circuler comme n’importe qui, à l’amitié et

même à l’idolâtrie. Louis connaît la réputation de Joe depuis ses propres débuts en 1922 à Chicago! Les deux caractères

s’associent en 1940 (ABC, Associated Booking Corporation, créée en 1943, est une agence

encore en activité), et les déjà grands du jazz (dont Duke Ellington,

Lionel Hampton, Billie Holiday…) font confiance au tandem, car en jazz et en

artiste, Louis Armstrong a le dernier mot sur Joe: il est bien le seul! Joe a

une autre facette plus discrète, il prête facilement de l’argent et invite lors

des grandes tablées de Jazz à Newport. C’est surtout pour la face cachée

de Joe que Max se plie aux rituels vociférants de ce grand cœur-grande gueule

qui le convoque à son bureau, négocie pied à pied, même sans réel besoin professionnel, juste pour le plaisir sportif du contrat remporté, jure sur la tombe de sa mère,

impose ses points de vues, gère simultanément plusieurs appels téléphoniques en établissant

les termes de plusieurs contrats, boit des litres de café demandé à Bert, un de

ses employés âgés auquel il évite la rue.

Louis Armstrong et Joe Glaser

Louis Armstrong et Joe Glaser

© photo X, DR, Archives Jazz Hot

En 1949, Joe veut donc le public du Vanguard pour imposer Dinah Washington qui n’avait pas dans le monde du jazz, selon lui et selon Louis, une renommée en rapport avec son grand

talent. Les premiers soirs, Dinah vient chanter avec une

perruque blonde, mais seulement la première et la dernière chanson: entre les

deux chansons, Gloria Lynne chante à sa place, et Dinah reste dans une Cadillac

devant le club. Max explique à Joe que ça ne peut pas continuer comme ça. Joe

recadre à sa façon Dinah qui obtempère, se marie avec son amant de la Cadillac, retire sa

perruque et fait tous ses gigs, seule

de bout en bout pendant trois mois: un beau succès, car elle est une musicienne

reconnue par ses pairs, drôle, notamment dans ses échanges improvisés avec Tallulah Bankhead dans le public car Tallulah était une «belle du Sud» devenue une actrice-activiste

au caractère bien trempé, une amie proche de Tennessee Williams, en show off permanent; professionnelle accomplie, artiste dans l'âme, respectée et

adulée, Tallulah est une femme engagée dès la Guerre d’Espagne et pendant la

Seconde Guerre mondiale. En cette année 1949, elle a sorti Billie Holiday des

griffes du FBI (elle connaît John Edgar Hoover) pour une affaire de drogue; elle

n’a peur de rien et a l’assurance de sa classe sociale. A cette époque, les

femmes n’ont pas encore besoin de bannière néo-féministe ni d’éléments de

langage. Elles luttent à l’instinct de ce qui est juste et bien plus librement et profondément qu’aujourd’hui! Simone de Beauvoir fait des conférences aux Etats-Unis depuis

1947, et Le Deuxième sexe paraît en

1949: le féminisme est une façon d’agir sur la société, pas une (im)posture de codes

mondains selon l’évolution des modes: le féminisme est une partie du combat contre

l’esclavage ancré, similaire à celui des Afro-Américains écrivait intelligemment

Claude McKay (1889-1948) dans Un sacré

bout de chemin (A Long Way From Home,1937), un poète-écrivain d’avant-garde, lui aussi baignant dans le jazz, la Harlem Renaissance, Marseille, Paris, et la Côte d’Azur, l'un des tout premiers de cette grande aventure transatlantique que nous reconstituons ici par différents portraits! Nous parlons d’un temps

où l’universalité de la lutte pour les valeurs humanistes se fait au profit d’une justice pour tous, et où

cette lutte n’est pas encore totalement fractionnée en rivalités de pouvoirs, de chasses gardées, d'intérêts mercantiles et de mode comme les mouvements «wokistes» actuels. L'état d’esprit d'alors doit être bien perçu pour éviter tous contresens anachroniques par rapport aux valeurs individualistes et claniques du XXIe siècle: des êtres humains ancrés dans le réel, capables de solidarités, d'esprit collectif, de générosité, ont remporté parfois d’importantes victoires politiques humanistes. Ils ont aussi généré en retour des violences, des lynchages et des assassinats politiques…

Dans cette période de mutations des années 1950, Max recrute

Elton (1952) pour la cuisine du Vanguard; roi des hamburgers, il rend les artistes

encore plus présents dans la célèbre cuisine, sauf Mingus qui vient avec ses

provisions de viande crue et sa hachette, avec lequel Elton ne se risque sûrement

pas à discuter recettes ou qualité produits! Elton avait travaillé dans un

restaurant cacher du Bronx; il boit, il est parfois absent suite à des rixes à

Harlem, mais peu importe, il fait des petits plats traditionnels pour Max. Après trente

ans de petits plats, quand Elton décède, personne ne le remplacera, et Max

décidera d’arrêter les repas au Vanguard: la saveur offerte et reçue est un lien trop profond pour être «remplacée»!

Le 26 octobre 1951, Harry Belafonte, inlassable combattant et bailleur

de fonds du Mouvement des droits civiques (ami de Marlon Brando aussi dans

cette lutte(7)),

démarre au Vanguard. Il finit ses engagements (blues, pop et Caraïbes) au Blue

Angel le 3 avril 1952, date à laquelle il enregistre son premier 78 tours chez

RCA Victor avec 18 musiciens! Une sacrée réussite collective. Harry

Belafonte écrit, dans son livre My Song: A Memoir of Art, Race & Defiance (2012, éditions Canongate Books), qu’il a

conscience de ce qu’il doit à Max et Herb (ils ne le liront pas), car il sera

recruté par Otto Preminger en 1954 pour le film Carmen Jones. Avec Harry Belafonte, plus qu’avec aucun autre

artiste, Max apprendra que le métier de découvreur de talents qui le passionne,

est ingrat et n’est pas gagné d’avance pour trouver la bonne adéquation

alchimique entre une salle, son public, un artiste et un type de spectacle;

d’où l’utilité d’avoir deux clubs différents et complémentaires pour tester la

performance selon les atmosphères. Etre accoucheur de talents est un sacerdoce pas toujours récompensé. Il refera cette même expérience de tests en situation avec Woody Allen,

non pas en tant que jazzman, mais en tant que showman, un timide maladif

à ses débuts pour l’aider à s’épanouir, à se trouver.

La charnière 1954-1955 marque le début de l’explosion des shows et séries TV aux Etats-Unis et la fuite insidieuse, puis massive, avec le succès

financier, à partir de 1957, de talents travaillés en live dans les

cabarets-clubs, qui partent faire carrière dans l’industrie du petit écran qui

recrute, débauche et paie mieux car elle n’investit rien ni sur la recherche ni

sur le développement artistique. Elle pille, exploite et pervertit seulement le travail à la chaîne

qui génère audience et profits. C’est ainsi que le siphon mortifère de la

consommation de masse va pomper le jazz et le cabaret, les indépendants du

disque, des clubs, asséchant toute l’économie de petite taille, celle du jazz et de la culture, qui, seule,

prend encore le temps de faire émerger et mûrir la qualité d’un artiste, sans attendre

de retour financier massif ou immédiat, sans extorquer des contrats abusifs de long terme, sans pervertir l'art lui-même.

En 1955, le Vanguard fête ses vingt ans avec Judy Holliday,

Betty Comden, le caustique Pr. Irwin Corey; Milt Jackson y joue avec le MJQ (Jazz

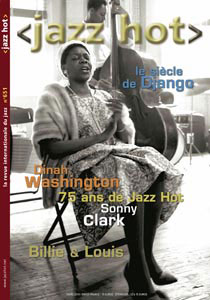

Hot n°106, le MJQ à Town Hall). Dans Jazz Hot n°97 de mars 1955, les 20 ans de la revue sont fêtés par l'internationale Ella Fitzgerald et un Sidney Bechet épanoui en France, des articles venant de tous pays mais qui font la part belle aux Etats-Unis: le pont transatlantique est maintenant aérien, et Richard Wright (Jazz Hot n°70-1952), naturalisé français depuis 1947, participe à la Conférence de Bandung des pays non alignés pour le droit à la décolonisation: les artistes ne lâchent rien, alors que le jeune savant du Sénégal Cheikh Anta Diop (futur ami et inspirateur de Randy Weston) fait depuis 10 ans ses études à Paris et participe en 1956 à La Sorbonne au 1er Congrès des Écrivains et Artistes noirs.

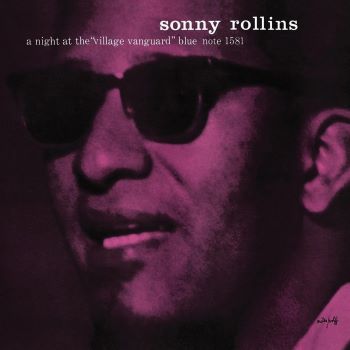

Sonny Rollins, A Night at the Village Vanguard, Blue Note 1581

le premier et seul enregistrement produit par Alfred Lion

au Vanguard en 1957, qui réunit Max, Alfred.

Aux Etats-Unis, la TV grignote à belles dents sur les soirées en ville du public depuis deux

ans, en plus d’aspirer acteurs et musiciens qui font leurs armes sur les

petites scènes, dans les labels petits ou moyens; que ce soit au Vanguard ou au

Blue Angel (comme pour les clubs concurrents et progressivement sur toute la

planète), le public s’éclaircit, car les journées de travail rallongent pour

payer le nouveau train de vie de la société de consommation, avec la maison en

banlieue, les parkings payants, les embouteillages et les baby-sitters pour

garder les enfants. En 1957, Max décide d’amorcer le tournant totalement jazz

du Vanguard avec des émissions relayées et enregistrées par des radios-TV, en

juin pour Stan Getz avec Mutual Broadcast System, en août pour Pee Wee

Russell avec American Banstand/ABC; les «vrais» enregistrements de

disques Live at the Village Vanguard démarrent notamment avec l’aide d’Alfred Lion (cf. article Blue Note), le premier mari de

Lorraine (cf. Lorraine Gordon), en commençant en

novembre par Sonny Rollins,

un musicien très régulier du Vanguard jusqu’en 1978 et auquel Max restera très

attaché. S’en suit une discographie consistante du club avec tous les musiciens

qui s’y produiront (cf. discographie et vidéographie Vanguard).

Max et Lorraine Gordon, image extraite du documentaire

Places & Spaces: The Village Vanguard, 2012 (YouTube), avec nos remerciements

1958, un soir où Jimmy Giuffre (ts) joue en trio des jazz

swamps, un composite de musique des bayous et d’avant-garde, Charles Mingus (1922-1979) dit à Max après une demi-heure d’écoute: «Fais-moi venir ici samedi

avec mon quintet et tu entendras du jazz». Ce qui fut dit, fut fait, et Max aura

un coup de cœur: «Le son, le volume, l’attaque rapide, la densité, je n’avais

jamais entendu Mingus avant… le swamp revisité s’est enlisé et Mingus a

décollé… Charlie ne négociait pas avec le jazz expérimental, "c’est une musique

sans futur car elle ne va nulle part" disait-il… Il se sentait exploité par

tout le monde… Il n’était jamais assez payé, c’était peut-être vrai…», écrit

l’observateur clinique Max Gordon. Charles Mingus cassera des portes, des

lumières, des objets, aura menacé des musiciens, le public ou Max lui-même;

mais Max a tout aimé de lui, dès leur première rencontre, de son appétit de vie

à ses fureurs d’homme blessé. Ses rognes contre les affiches qui annonçaient

«Charlie» et non «Charles» ou omettaient «Jazz Workshop», sa marque de

fabrique. Il ne supportait pas non plus la musique superficielle qui ne puisait

pas aux racines gospel et blues. Un jour, Mingus a même sorti son couteau et jeté

en l’air les billets du montant de son cachet: Max savait pourquoi ce n’était

pas facile pour lui et que cela ne serait pas facile avec lui, mais aussi

pourquoi sa musique le prenait justement aux tripes… Mingus est en conflit avec

ce qu’il vit(8),

depuis toujours, et rien ni personne, ni Duke Ellington, ni Joe Glaser, ni ses

musiciens dont le fidèle Dannie Richmond (dm, 1931-1988), personne ne peut l’apaiser,

le canaliser ou temporiser sa colère légitime d’éternel insatisfait, perfectionniste

en tout, pas même lors de sa décennie prolixe en disques (1956-1966). Quand ils

se rencontrent, c’est un volcan en éruption, de l’art à la nourriture en

passant par l’injustice et la politique, autant de sujets chers à Max; il lui

pardonne tout. Pour lui rendre hommage, il programme le Mingus Dynasty mené par Dannie Richmond le 6 février 1979, un mois après son décès au Mexique:

cette date n’est pas une coïncidence pour Max qui, comme Mingus, chérit les

traditions et ainsi respecte le deuil des trente jours, sa tradition communautaire

pour honorer les disparus.

En 1959, le niveau de tensions dans le pays continue son escalade,

entre mouvements anti-nucléaires, anti-guerre au Vietnam, la course spatiale d'abord remportée par les Russes (cf. Hidden Figures, 2016) mais surtout du fait que Martin

Luther King Jr.,

alors âgé de 30 ans, gagne en notoriété internationale en allant en Inde voir Gandhi,

en passant par l’Europe, par Paris. Il écrit The Measure of a Man (La Mesure d'un homme), une critique acerbe des injustices précisément dues

au racisme dans la civilisation occidentale. Le FBI commence à le suivre de très

près.

Cette année-là est aussi celle des décès de Lester Young (mars), Sidney Bechet (mai), Boris Vian (juin), Billie Holiday (juillet): dans la peine, le pont transatlantique est plus fort que jamais. Lester Young avait fait sa dernière interview juste avant de décéder avec François Postif dans Jazz Hot (parue en avril 1959, n°142), disant: «Je sais que je vais mourir avant un an»; Billie, très faible à 44 ans, est fêtée lors de son dernier passage à Paris en novembre 1958 (Jazz Hot n°138-1958), couverte d’hommages (n°146, 147); Sidney Bechet est en couvertures de deux numéros 144 et 145, pour lui rendre tous les hommages; jusqu’à Boris Vian, pilier de Jazz Hot, qui décède (Jazz Hot n°147) après avoir été démoralisé par la projection de J’irai cracher sur vos tombes dévoyant par édulcoration le propos de son roman sans concession contre le racisme aux Etats-Unis… Si le lien transatlantique est encore alimenté par la lutte vitale pour la dignité humaine, il commence à s’étioler, corrompu par la futilité de la consommation d’une société ludique et «jeuniste», l’âpreté de la concurrence, les rivalités, le mercantilisme qui touche les deux rives de l'Atlantique.

Hasard ou non, c’est lors de cette année 1959, triste pour le jazz, qu'Herb explique à Max qu’il faut vraiment arrêter le Blue

Angel, car en plus du contexte politique délétère, les changements de

comportements de consommation s’accélèrent. Lorraine refuse de vendre; Max

rachète à Herb ses parts, puis la gestion du club se complique jusqu’à la cessation d'activité pour cause de faillite en mai 1964. Si ponctuellement

Max continue à programmer au Vanguard du stand up comme le cinglant Lenny

Bruce, un comédien caustique et sans concession qui fait salle comble en dépit

du risque de fermeture administrative pour obscénités, côté jazz en 1961, Max

accueille au Vanguard John Coltrane qui y enregistre deux albums (cf. discographie du Vanguard): le premier

en novembre de cette année-là, puis le second en mai 1966. John Coltrane donnera aussi son dernier concert au Vanguard.

Roland Kirk at the Village Vanguard, 1965 © Raymond Ross Archives-CTSIMAGES

Roland Kirk at the Village Vanguard, 1965 © Raymond Ross Archives-CTSIMAGES

En 1962, Max a un nouveau coup de foudre: Rahsaan Roland Kirk (1935-1977) qu’il programme régulièrement

jusqu’à son décès. Etrangement, le jazzman aveugle et équipé de tous ses

instruments se dirige sans problème dans le Vanguard grâce, selon lui, aux

bonnes vibrations du club! Max admirait également en lui l’inventeur d’instruments

qu’il perfectionnait sans fin, son jeu instrumental avec la voix, sa fervente

passion du blues, de Louis Armstrong, Billie Holiday, Fats Waller, John

Coltrane, Duke Ellington, Thelonious Monk, McCoy Tyner, qu’il partageait dans

les écoles pour leur expliquer le bonheur du jazz, en jouant pour et avec les enfants et les adolescents,

leur expliquer le lien entre jazz et vie, ou quand Mingus l’avait embauché à

son arrivée de Colombus-Ohio, âgé de 15 ans, à New York. Il regrettait de

n’avoir pas eu son saxo pour jouer «Prelude

to a Kiss» ou «'Round Midnight» au

FBI qui l’avait emprisonné à Akron, OH, pour risque de détournement d’avion! Rahsaan ne voulait pas d’électricité dans

les instruments de son groupe, il aimait «le jazz propre et direct, pas trop facile

et qui sue» décrit Max dans son autobiographie. Ses fidèles croyaient dans sa «vérité-jazz».

Quand il avait à faire avec un récalcitrant, il avançait vers lui et lui disait

de partir puis il chantait «Make Me a Pallet» et racontait comment Sidney

Bechet avait été obligé de partir à Paris pour vivre(9) et concluait: «Non mec, ce pays n’a jamais été bon pour les

musiciens de jazz!» Puis il prenait sa clarinette pour conduire musiciens et fidèles

derrière lui, sur un joyeux «When the Saints Go Marching In» jusque dans la rue et

retour. Rahsaan n’hésitait pas à dire ce qu’il pensait, déballant ouvertement au

sujet des «corruptions musicales» sur demande des maisons de disques ou pour

faire de l’argent. Quand il a fait une hémiplégie côté droit, Max lui amenait à

l’hôpital des cassettes de Betty Carter qui passait alors au club, pour parler,

pour être avec lui. A sa sortie, Rahsaan s’est fait accompagner par sa femme

chez le facteur d’instruments qui lui avait offert son sax ténor pour lui

demander de le restructurer afin de le tenir et en jouer de la seule main

gauche, après quoi il a travaillé trois mois pour obtenir le son qu’il voulait, et il a dit à Max: «Je suis prêt quand tu veux!». Six mois après son

hospitalisation, il était au Vanguard, ses nombreux adeptes l’attendaient; il

jouait bien mais il était frustré de ne plus pouvoir jouer de plusieurs

instruments en même temps, et ce handicap l’empêchait de parler à son public; il

ne sermonnait plus les bavards, il était triste. Ce soir-là, il a fait ses deux

sets, mais il est parti sans finir sa semaine, une première en quinze ans. Max a

profondément ressenti la douleur de Rahsaan de ne plus pouvoir jouer et prêcher comme il

le ressentait.

Si Max arrive à maintenir le niveau de programmation au

Vanguard, la période se complique sur le plan familial et financier: entre mars

1962 et février 1965, il ne peut pas faire

enregistrer de disques car Lorraine voyage beaucoup pour ses actions politiques. Il est souvent seul avec leurs filles, assurant les deux clubs; le patrimoine

précédemment constitué fond rapidement aussi du fait que Max a dû fermer le

Blue Angel en mai 1964, après vingt et un an d’activité, en ayant racheté ses

parts à Herb à partir de 1959, malgré les mises en garde de son partenaire au

flair politique infaillible, ayant respecté la demande instante de Lorraine alors

peu versée dans les affaires. Chez Blue Note, 1965 est l’année de la vente à Liberty

Records et la fin de l’envoi des disques, un rituel ininterrompu depuis que

Lorraine avait rencontré Alfred avant la guerre: c’est le début de la fin de

l’indépendance du label mythique (cf. Blue Note). Lorraine doit

arrêter ses déplacements et prendre un emploi, au début rébarbatif et

alimentaire, puis par leur réseau, elle arrive à s’insérer dans le marché des

reproductions artistiques pour les boutiques de musées. Max retrouve ainsi du

temps, de l’énergie et des marges de manœuvres financières pour de nouveaux

projets; il fait une première tentative avec des soirées-débats d’expression

libre le lundi soir, soir des tests, sur des sujets comme: «Quel problème pose

la lubricité?», «La satire est-elle futile?», l’athéisme, la désobéissance civile,

organisées avec Paul Krassner, éditeur du Realist, un fanzine radical, des

animateurs comme Nat Hentoff (correspondant de Jazz Hot de 1955 à 1957) qui préfacera le livre-récit de Max, Ralph Ginzburg

condamné pour obscénité, Howard Moody, un révérend baptiste libre penseur de

Greenwich qui aidait les femmes pauvres à avorter, Mario Savio (du Free Speech

Movement), Harvey Matusow, un communiste ex-infiltré du FBI pendant le

maccarthysme qui a rétracté ses témoignages, condamné pour parjure. Paul

Krassner gérait les échanges mouvementés avec une cloche, mais un soir, le

débat a été interrompu car le poète LeRoi Jones hurlait des insultes sur l’audience en majorité «blanche». Après six mois, les

débats s’essoufflant, Max décide d’en faire un dernier, haut en couleurs, avec Richard

Alpert et Timothy Leary, deux chercheurs en psychologie sur l’expansion de la

conscience participant au mouvement

psychédélique, virés de Harvard avec leur laboratoire sur le

développement humain car ils expérimentaient entre autres substances, le LSD,

sur leurs étudiants avec la devise libératoire contestant le système organisé

par le pouvoir! Ils avaient réinstallé leurs activités à Millbrook, NY, grâce à

Peggy Hitchcock (de la fortunée famille Mellon). Un baron suédois Bjorn von

Schlebrugge s’était rajouté à l’aventure, et trainant souvent au Vanguard pour

écouter du jazz, il avait fait venir le show expérimental de Millbrook.

A la fin de la soirée bondée et alors que Max s’y était préalablement opposé,

il apprend que du LSD a largement circulé, mettant directement en péril le Vanguard, son œuvre.

Thad Jones and Mel Lewis Big Band at the Village Vanguard, 1967 © Raymond Ross Archives-CTSIMAGES

Thad Jones and Mel Lewis Big Band at the Village Vanguard, 1967 © Raymond Ross Archives-CTSIMAGES

Après cette expérience, Max essaie les lundis soirs proposés

par le Thad Jones-Mel Lewis Orchestra qui s’installe et fait swinguer le club à partir de février 1966(9), pendant

vingt-quatre ans avec ses deux fondateurs, Mel Lewis décédant le 2 février 1990,

peu avant l’anniversaire de l’orchestre. Les deux musiciens sont proches de

Max: Mel par proximité biographique car ses parents sont des Russes juifs

immigrés; Thad car il a travaillé avec Charles Mingus, Count Basie et qu’il est

le frère d’Hank et Elvin, la diaspora prolifique des musiciens de Detroit(11), aussi

reliée à Ruth Mason (cf. son article dans Blue Note), la seconde épouse d’Alfred

Lion. Le tissu relationnel de Max est toujours aussi serré et épais; c’est pour ça qu’il

est solide et qu’il dure! A la demande du Département d’Etat, Max organise une tournée du Thad Jones-Mel Lewis Orchestra avec Dee Dee Bridgewater,

en 1972 en URSS (Leningrad 2-6 avril; Kiev, 8-11; Rostov, 13-16; Yaroslavl,

19-21; Moscow, 23-24; Tbilisi, 29 avril-2 mai, cf. https://livingjazzarchives.org/archives/thad-jones-archive).

Accueillis chaleureusement à Leningrad (redevenue St Petersbourg en 1991), Thad et Mel fraternisent

avec le public qui comprend des musiciens et chanteurs de jazz anglophones venant

des quatre coins de Russie, auxquels ils offrent volontiers leurs disques.

Une jam commune est âprement négociée mais elle n’aura jamais lieu: Thad est

révolté et joue de la trompette en protestation. L’orchestre repart et laisse

les agapes de caviar et vodka achetées pour la jam. Cette nuit-là après leur concert,

Max et Thad déambulent pour digérer cette déconvenue; Max est invité chez une

Russe dont le frère est pianiste; un piano Bechstein trône chez eux; au mur, il y a une

affiche des Frères Jacques (amis de Max et d’Herbert Jacoby) qui s’étaient produits au Blue Angel. Max parle d’eux et de Prévert avec son interlocutrice, des valeurs sûres

dans l’instabilité du monde. Puis Max invite son hôtesse à New York mais aucun d’eux

n’est dupe d’un tel projet. Bien que ne parlant pas russe et recourant au

traducteur du Département d’Etat, Max capte les intonations, les inflexions de

voix, les gestes, les postures, les regards, les silences et haussements de

sourcils: son cerveau intègre tous les signes non verbaux en temps réel pour

trouver une issue positive, un élan, une synergie, une énergie commune, car il a

le sens des relations humaines rivé aux tripes; dans son métier, c’est indispensable

et vital, au sens propre et figuré pour glaner et faire prospérer chaque

opportunité. Max laboure patiemment son champ attendant la récolte, sa

récompense quand le Vanguard aura sa vie propre grâce aux musiciens, spectateurs, photographes,

professionnels du secteur ou du club dont les étudiants font partie intégrante pour

payer leurs études, la tradition Strunsky! Après la disparition de Francis Wolff le 8 mars 1971, Herbert Jacoby décède en novembre de l’année 1972.

En 1977, la disparition de Rahsaan Roland

Kirk affecte Max; en 1978, il revoit une dernière fois l’attachant Mingus, mal en

point, lors d’une réception en son honneur à la Maison Blanche par Jimmy

Carter, peu de temps avant son décès, en janvier 1979. Au tournant 1979-1980,

Max termine son livre bilan de ces soixante-seize premières années, Live at

the Village Vanguard, trois mots importants de son credo, comme s’il

savait, depuis les décès répétés dont celui d’Herb que le temps est compté. Ce

point d’étape étant consolidé, Max se cherche un successeur, en plusieurs épisodes, toujours méthodique et pragmatique, tendant des perches-tests. La

perle trouvée est Jed Eisenman(14), un véritable relais générationnel qui permet au

Vanguard de poursuivre sa route, de Max à Lorraine et Deborah (la cadette de

leurs deux filles) en 1989, puis à Deborah sans Lorraine depuis 2012 (cf. article

Lorraine Gordon). Jed est de Teaneck, NJ, une terre de jazzmen: Nat

Adderley, Sam Jones, Thad Jones, Rufus Reid, Ernie Royal, Sir Roland Hanna,

Idris Muhammad, McCoy Tyner, Ray Drummond…; inscrit en histoire et littérature à

Bard College-New York après le lycée, il arrive au Vanguard en 1980, comme

spectateur. Il travaille ensuite dans le club, côtoie Elvin Jones, Philly Joe

Jones, Zoot Sims, Johnny Griffin, Dexter Gordon, Tommy Flanagan, Shirley Horn, Buddy

Tate, Frank Wess, le Thad Jones-Mel Lewis Orchestra, Joe Henderson, Pharoah

Sanders, George Coleman, Harold Mabern, Mal Waldron, Woody Shaw, Charlie Rouse,

Billy Hart, Ben Riley, Ron Carter, Tony Williams, Ray Drummond, Kenny

Washington, Freddie Hubbard, Wynton et Branford Marsalis, Cedar Walton, Lou

Donaldson, Jimmy Cobb, Jimmy Heath, Barry Harris, Kenny Barron, Paul Motian,

Bill Frisell, partageant avec eux l’écoute de disques de Bird, Erroll Garner ou

Miles, assistant à certains concerts ou enregistrements magiques, ébloui à son

tour par le jazz après Lorraine et Max. Comme eux, sa

vie se construit par le jazz, car ces instants sont la vie-même, l’essentielle connexion humaine.

Jed était resté d’abord un an et demi (1981-1982) pour faire la vaisselle, puis

Max l’avait renvoyé à ses études suite au décès d’Elton et à l’arrêt des repas,

mais aussi sans doute pour le laisser réfléchir et choisir. Revenu pour donner

un coup de main en 1984, Jed ne repartira pas finir son cursus, happé par Max,

les musiciens, les disques, l’atmosphère, l’histoire, le live de la cuisine enchantée peuplée d'esprits et de vibrations: comme une évidence, le lieu a déjà choisi et aimanté Jed, et l’opportunité patiemment

tissée, incitée, montrée et espérée par Max se produit: en 1985, à 82 ans, Max décide de laisser une chance de vie à sa création, le Village Vanguard, sans lui, malgré les offres et parfois même, le vol des vautours; il veut encore tenter de maintenir cette passerelle invisible vers le futur et vers Jed qu’il sait être un irréductible passionné de jazz.

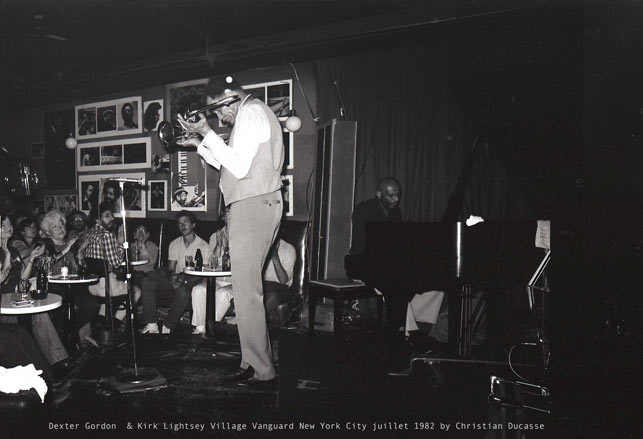

Dexter Gordon and Kirk Lightsey at the Village Vanguard, NYC, juillet 1982 © Christian Ducasse

Dexter Gordon and Kirk Lightsey at the Village Vanguard, NYC, juillet 1982 © Christian Ducasse

Ce faisant, Max donne à Lorraine –qui n’a jamais

voulu vendre un club!– le choix libre de pouvoir s’arrimer et reprendre la

main quand elle aura fini sa mission auprès de Jabbo (cf. Lorraine

Gordon), et si elle s’en sent encore l’énergie après ses défis personnels

relevés chez Blue Note, dans les mouvements politiques parmi les plus agités

des Etats-Unis, dans le développement de Poster Originals Ltd avec Leo Farland, puis au Musée de Brooklyn, sans

compter sa vie personnelle, de l’organisation de la vie de famille aux plannings

complexes du fait des clubs, et le fait qu’elle a déjà 63 ans. Car si Max

a toujours été solidaire et solide pour les autres, il est indépendant et soucieux de l’indépendance des

autres comme de la sienne. Sa capacité de survie,

jusqu’à l’excès, ne laisse jamais rien paraître, ce qui lui a souvent été

reproché par son entourage; mais il sait mieux que quiconque, car cela a été

son propre chemin, que personne ne force personne à rien, et qu’il faut le

temps, la patience et la maturation pour que de belles histoires se bâtissent

dans la qualité, librement, comme pour le jazz, ses

artistes, ses acteurs, ses mécènes et son public: «Le Village Vanguard, c’est

la maison que Max a construite.», a sobrement résumé Tommy Flanagan, aussi clairement que l'est sa musique. Cette capacité à imaginer, anticiper, susciter sans imposer,

laisser mijoter une idée, un collectif, en le laissant voguer et déterminer sa

voie librement, est une qualité exceptionnelle et très «vanguard» (avant-garde). Max organise ses réseaux avec plusieurs coups

d’avance, avec plusieurs pistes, plusieurs hypothèses, ménageant toutes sortes

de portes de sorties, «d’opportunités», aurait-il dit! Le réseau, ce tissu serré, ce sens du collectif sont ses bottes secrètes pour parer aux coups durs, dont la mort qui

frappe trop souvent autour de lui les derniers temps. A son grand âge de

philosophe espiègle, il prend un nouveau risque, vital, pour le Vanguard, une dernière fois, pour

un temps qu’il ne verra pas, en offrant aux suiveurs, l’opportunité et la responsabilité qu’ils

sont libres d’accepter ou de refuser s’ils ne s’en sentent pas capables: c’est intelligent, humain, élégant et discret. Max sait que depuis 1980, Lorraine a su cumuler son

travail au Musée de Brooklyn avec, en parallèle, son bénévolat de road

manager-nounou auprès de Jabbo Smith (tp), réapparu dans sa vie et celle de son

frère, Philippe Stein. Jabbo connu au temps des jams à Newark en 1939-1940, ressurgi sur les

scènes de jazz comme un miracle de la vie. Tous deux partent souvent en

tournées européennes, une deuxième vie artistique (comme ce sera le cas pour de nombreux artistes de jazz légendaires de 1990 à 2010), presque inespérée pour le

magnifique trompettiste, dans cette Europe où se sont exilés, une seconde fois,

Philip, le frère adoré de Lorraine, et Gertrude son aimée d’une vie entière; cette

fois excédés par les deux mandats de Ronald Reagan, l’acteur qui avait dénoncé ses

collègues avant-même que la HUAC n’ait sévi! Philip et Gertrude mènent aussi et toujours des

activités jazz et politiques en Espagne (cf. Lorraine Gordon et Philip

Stein) en parallèle de la peinture. Herb et Elton partis, Max a besoin de

retrouver son équilibre sur un tandem libre mais fiable pour l'avenir.

Alfred Lion décède lui

aussi en 1987, après un dernier hommage à Blue Note rendu par les musiciens à l’occasion d'une réactivation du label (cf. Alfred Lion/Blue Note). Pour Max, son dernier tandem, ce sera avec Jed. A partir de 1988, tout s’enchaîne: en

septembre, Barney Josephson part à 86 ans,

le deuxième du trio soudé par l’anti-ségrégation dans les clubs; en 1984, il

avait dû fermer son restaurant-jazz-blues «The Cookery», encore

une histoire de cuisine, à croire que l’immigration originelle, la Crise de

1929, les guerres les avaient tous affamés… Max est très régulièrement

suivi à l’Hôpital St. Vincent. Il est touché de perdre tous ses potes de combats politico-culturels: des brèches dans sa vie. Mais Jed

est là, fidèle au poste, solide et solidaire depuis quatre ans. Lorraine passe

ouvrir et l’aide, apporte sa force d’appoint, comme chez Blue Note jadis, tout

en s’occupant de Jabbo qui décline rapidement. En 1989, elle doit absolument arrêter

son travail au musée pour arriver à tout prendre en main, et Max, opéré en

urgence, décède le 11 mai 1989. C’est un coup de tonnerre pour l’entourage comme pour le monde du jazz, New York en particulier, même si lui, Max, a ménagé une continuation

possible pour le club. Ses funérailles ont lieu à St. Peter Church, l’église du jazz sur 54th

Street, pleine à craquer du cercle des amis de Max, à un bloc seulement du Blue Angel. Le

club de Max, le Vanguard, réouvrira après seulement une nuit d’interruption car

«il ne faut jamais fermer un seul soir» selon le précepte de Max: son pari avec le futur prend forme.

Max Gordon, Village Vanguard, 1978

Max Gordon, Village Vanguard, 1978

© Raymond Ross Archives-CTSIMAGES

Il

faudra attendre le XXIe siècle avec les délires des nouveaux «maîtres du monde», des attentats

terroristes du 11 septembre 2001 au délire mortifère du covid (2020-2022) pour remettre en cause la permanence et la vie de l'institution new-yorkaise qu'est devenu le Village Vanguard! Car c’est bien au XXIe siècle, en mars 2020 que l’aventure du Village Vanguard

a failli tourner court, comme celle des autres clubs de la planète-jazz ou des

théâtres de Broadway fermés jusqu’en janvier 2021(15), masquant publics et

musiciens jouant la musique live sans se (perce)voir. Max aurait certainement décortiqué les ressorts de ces phénomènes politiques

d’un nouveau genre, comme le wokisme répondant, là aussi en total

contresens, aux injustices de la ségrégation, en créant encore davantage de

ségrégations, d'exclusions, de manipulations. Max décède six mois

avant le grand retournement historique de la planète, la chute du mur de Berlin, en novembre 1989 avec la

fin de l’aventure à l’Est, résultante de la décennie libérale Reagan-Thatcher-Khol-Mitterrand

qui voulaient une Allemagne réunifiée forte à la tête d’une Europe balkanisée et donc à nouveau en guerre (guerres et partition en Yougoslavie, Tchécoslovaquie, URSS…), une situation qui aurait fortement alerté Alfred Lion et

Francis Wolff, les réchappés qui avaient connu les conséquences d’une Allemagne dominante. Mais la conscience philosophique et politique

issue des vécus de Max, Herb, Lorraine, Alfred, Francis, Barney dans leur cocon