Byron Pope en concert à Genève © Photo X, archives Byron Pope by courtesy

Byron POPE

Byron Pope se rattache à la famille des musiciens de jazz qui ont vécu l’errance. Né le 6 mai 1934, à Monroe, LA, il est le contemporain de Giuseppi Logan et Henry Grimes et, comme eux et d'autres avant eux, il s’est heurté au racisme consubstantiel de l'Amérique de toutes les époques. Cette réalité s'est doublée de la réserve d’une partie des contemporains, américains et pas seulement, même parfois afro-américains et acteurs du jazz, fermés aux recherches musicales, si fréquentes et diverses, dans et autour du jazz au début des années 1960, un point d'orgue de l'intense réflexion artistique et intellectuelle du XXe siècle. Byron Pope est un archétype de cette tradition (on peut le dire car il y a une famille) d'une avant-garde qui est née dans le jazz autour des années 1960, une musique progressiste au sens où elle a fait de sa modernité, celle de sa génération, un impératif de la création. Cet esprit de système a souvent contribué à la négation de la création des artistes de l'ensemble du jazz, sur ce seul critère. Cette avant-garde américaine a trouvé en Europe un refuge et un écho artistique. L'Europe a même fait le plus souvent du progressisme en matière d'art, un système de pensée quasi unique et imposé. Dans le jazz, musique populaire par son extraction, sa pratique et ses artistes, tout autant que par ses contenus et ses moyens, cette notion d'avant-garde est un contre-sens. Le jazz en lui-même, depuis le début du XXe siècle et Louis Armstrong, par son caractère d'expression libre et populaire, est une musique d'affranchissement, donc d'avant-garde au sens politique et philosophique. Le jazz, musique de culture et non musique commerciale, de métier-corporation, de divertissement ou d'apparat, même quand il est exploité de cette manière, invalide la notion d'avant-garde, une catégorie qui appartient davantage à la réflexion politique dans le cadre des ruptures radicales, des luttes de classes. Byron Pope évoque ainsi dans cette interview la mort, supposée par lui, du bebop et des autres courants du jazz au cours des années 1960, alors qu'il s'agit du début de la normalisation de l'art dans son ensemble, la musique entre autres, par le développement de la consommation de masse de musiques commerciales dont sont victime le jazz et ses circuits, y compris celui dit «d'avant-garde» comme tous ses courants depuis l'origine. Le jazz va y résister avec quelques succès, justement parce que les artistes qui le font ne sont pas morts et qu'ils vont, comme Byron Pope, porter le message au-delà des générations, avec obstination et courage, avec surtout cette force intérieure de devoir préserver l'esprit libre de cette musique, et de prolonger cette tradition, artistique tout autant que populaire et philosophique, qui tient sa force de ses racines et d'un vécu de plusieurs siècles de ségrégation, donc d'opposition.

Dans cette famille, qui porte aussi les noms de new thing, nouvelle musique, free jazz, dont il se réclame, Byron Pope intègre d'ailleurs des artistes de différentes générations, et dont les projets diffèrent parce que les uns ont conscience d'appartenir et d'étendre une histoire, et que les autres prétendent inventer une nouvelle histoire. Byron Pope sait aussi tout ce qui le rattache à ce socle puisqu'il évoque la transe, la résistance, la musique religieuse. Il dit sa fidélité et son admiration à John Coltrane, même s'il choisit de ne reprendre que son expression de 1964 à 1967.

Cette intéressante interview d'un ancien de ce courant du jazz nous permet de saisir tout ce qui relie cet artiste, qui a peu enregistré et beaucoup voyagé, à l'histoire du jazz, en écoutant aussi son expression sur les quelques témoignages enregistrés. Comme les représentants les plus fameux de l’avant-garde, les John Coltrane, Cecil Taylor, Rashied Ali, Ornette Coleman ou Sun Ra, qu’il a connus, côtoyés, parfois programmés quand il était professeur, Byron Pope est un saxophoniste alto qui a grandi dans une région ségréguée, la Louisiane, dans une famille de musiciens apparue dans une Amérique en pleine agitation économique et sociale. Après des débuts aux côtés d’Elmo Hope et Hampton Hawes, il a choisi de quitter son pays pour vivre son art avec conviction et obstination. En Afrique du Nord, il a rencontré le continent des aïeux, avec les Gnawas; en Europe, il a rejoint l’orchestre d’Alan Silva et s’est lié d’amitié avec Bobby Few et Burton Greene, tout en gardant un lien avec les Etats-Unis qu'il a continué à parcourir. Comme d'autres musiciens de cette génération, il a erré, vivant modestement, sans compromission, mais aussi avec des projets artistiques plein la tête, une qualité d'imagination et une conviction qui sont celles de nombreux artistes afro-américains depuis le début du XXe siècle. En ce sens, il est avant tout un des messengers du jazz comme il le dit lui-même, un de ces artistes pas très connus et pourtant de qualité comme il y en a des centaines, et qui témoignent de la richesse artistique et humaine du jazz. Son itinéraire et même ses centres d’intérêt rappellent encore le regretté Milford Graves, qui sans errance, a poursuivi une recherche sans limite…

Propos recueillis par Mathieu Perez

Photos Archives Byron Pope by courtesy,

Archives SMB Productions by courtesy

Avec nos remerciements

© Jazz Hot 2022

Jazz Hot: Vous venez d’une famille de musiciens?

Byron Pope:

Oui, des deux côtés de la famille. Ma grand-mère a eu deux maris, Maddox

et Pope. Du côté «Maddox», il y a la célèbre chanteuse Darlene Love, ma

demi-cousine. Mais elle et moi n'avons jamais été proches. Du côté «Pope»,

il y a mon père Robert et mon oncle Lee. Mon père était guitariste et

chanteur et mon oncle, saxophoniste. Mon père a toujours eu son propre

orchestre. Il jouait à la radio de New York à l’époque où Duke Ellington

était au Cotton Club. En 1937, il avait dans sa formation

le pianiste Eddie Heywood, qui était mon parrain. Puis, au début des

années 1950, il jouait dans la comédie musicale noire St. Louis Woman

à Broadway, qui a révélé Pearl Bailey. Il jouait le rôle de Badfoot. Le

spectacle a été créé en 1946 (30 mars au 6 juillet 1946). Il y a eu une centaine de

représentations.

Votre père, Robert Pope, a aussi composé une chanson pour Billie Holiday…

Il était ami

avec Billie Holiday, Chick Webb, Duke Ellington. En 1939, Billie est

venu le voir et lui a demandé une chanson. Il a écrit «That's All I Ask

of You». Elle l'a chantée sur un de ses disques Columbia. Mon père a reçu

des royalties jusqu'à ce que Sony rachète Columbia. Ensuite, ça a

cessé.

Byron Pope (à gauche), Lee Pope (à droite)

et son fils adoptif Bengie (au centre), Brentwood, NY, 1962 © Photo X, archives Byron Pope by courtesy

Et votre oncle Lee Pope?

Mon oncle Lee

était second ténor dans l'orchestre de Cootie Williams et premier ténor

dans celui d’Eddie Vinson. Il a été sur la route avec eux pendant vingt

ans. Eddie Vinson, c’était l'orchestre le mieux payé de New York.

Lorsque Oncle Lee partait en tournée, il donnait ses gigs à John

Coltrane. A l'époque, Coltrane jouait du saxophone alto. Quand mon oncle

a pris sa retraite, il a dit à Eddie qu'il voulait que Coltrane le remplace. Mais Eddie a dit à Coltrane qu’il était l'alto dans son

propre orchestre. S’il voulait le rejoindre, il devrait passer au ténor.

C'est ainsi que Coltrane a commencé à jouer du ténor. Mon oncle ne m’a

jamais dit qu’il était ami avec Coltrane! Je ne l'ai découvert qu'après

sa mort... C’est Coltrane qui m'a raconté tout ça.

Quelles sont leurs dates de naissance et de décès?

Mon père, né

en 1911, a vécu jusqu'à 92 ans (2003). Il n'a jamais bu ni fumé. Oncle Lee, né en 1914, est mort en 1975, à 61 ans.

L'alcool l'a eu.

Vos parents venaient de Monroe, en Louisiane?

Ma mère Mary

venait de Fairbanks, une petite ville à l'extérieur de Monroe. Elle a eu

son premier enfant avec mon père à l'âge de 16 ans. Sa famille était

pauvre, mais elle était la plus belle femme de Monroe. Mon père était

issu de la classe moyenne-supérieure du West Side de Monroe. Certains de

ses frères ont déménagé à New York, Chicago et Los Angeles. Quand j'ai eu 3 ans, ma mère, qui n'aimait pas New York, est retournée

vivre à Monroe et s'est remariée avec un dénommé Joe Danzie. Je n'ai pas

vu mon père jusqu’à l’âge de 13 ans, lorsqu'il est venu à l'enterrement

de ma grand-mère. Mais il nous envoyait de l'argent à Noël.

Joe , on beau-père, était un

homme très entreprenant. C'est lui qui a introduit les médias noirs à

Monroe. Je me souviens de l’avoir accompagné pour livrer à vélo les

magazines noirs en provenance de Chicago, comme Ebony, Jet Magazine. C’était aussi le seul homme à la peau foncée que Holsum Bakery acceptait de servir.

Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance à Monroe?

Monroe était

une ville culturelle. Il y avait aussi une base aérienne pendant la

Seconde Guerre mondiale. Toute la culture était la musique noire. Il y

avait le Ben Burton Orchestra qui jouait pour la base de l'Air Force

ainsi que pour tous les concerts de la communauté noire. Les musiciens

étaient aussi bons que ceux de New York. Ben était un saxophoniste alto.

Quand j'ai commencé à jouer à 16 ans, l’orchestre était toujours

actif et me laissait faire le bœuf. Je pouvais lire, mais pas jouer en

soliste. Henry Carroll, le proviseur du Colored High School de Monroe

–aujourd’hui Carroll High School– était très intelligent. Il faisait

venir les meilleurs musiciens pour faire un concert dans le gymnase.

J'ai vu Billy Eckstine, Cootie Williams, etc.

Vous avez grandi à l’église?

Ma mère nous envoyait moi, mes frères et sœurs à l'église baptiste noire, bien

qu'elle n'y allât jamais. Dans cette église, il y a la transe. Ils

appellent «shouting» (shout, le cri). Cela faisait partie de la culture et de

la musique noires. Quand je suis devenu musicien, je n'ai jamais perdu

le blues ni la transe qui est au cœur de ma musique.

Byron Pope en concert à Genève

© Photo X, archives Byron Pope by courtesy

Monroe était une ville ségréguée…

Les bus étaient ségrégués, les Noirs devraient s'asseoir à l'arrière. A 5 ans, ma mère a dû m'emmener à l'hôpital parce que j'avais une infection des glandes lacrymales causée par les rues poussiéreuses, car les rues de la communauté noire n'étaient pas pavées. Quand nous sommes montés dans le bus, il n'y avait pas de sièges disponibles à l’arrière. Ma mère m'a dit de m'asseoir sur un siège réservé aux Blancs. Soudain, le bus est devenu totalement silencieux. Tout le monde retenait son souffle. Le chauffeur s'est retourné, m'a regardé moi et ma mère et n'a rien dit. C'est le genre de femme qu'était ma mère. J’avais 14 ans

lorsque les catholiques ont été autorisés à fonder une église. A

l’église Little Flower of Jesus et à son école, il y avait un prêtre blanc

et des religieuses blanches. La moitié ou près de la moitié des Noirs

ont rejoint cette église; cela a changé la structure de la ségrégation à

Monroe, qui était totale.

Comment la ville était-elle organisée?

Les Blancs contrôlaient Monroe. Les Européens y étaient présents dès le 18e

siècle. Puis, les Italiens et les Juifs y ont émigré. Juste à côté de

l'école noire, il y a un vieux cimetière juif. Donc, je sais avec

certitude qu'ils étaient là dans les années 1800. Les Italiens se sont

mélangés aux Noirs. Il y avait des Blancs pauvres qui vivaient en face

de chez nous. Ainsi, dans le côté pauvre, il y avait des Noirs et des

Blancs mélangés. La communauté blanche allait de la 1e à la 6e Rue.

Les Européens de la 6e à 10e Rue. De la 10e

Rue au sud de Monroe, c'est tout noir. Le nord est est tout blanc, le

sud-est est tout noir. Dans la communauté noire, les rues n’étaient pas

pavées. Quand j'allais à l'école, on mangeait de la poussière.

Comment avez-vous vécu votre enfance?

Le seul

prestige que j'avais, c'est que mon père et mon oncle étaient de grands

musiciens à New York. Ils étaient les musiciens les plus célèbres de

Monroe; c’étaient mes héros. Quand mon oncle venait en ville, ma mère me

laissait aller à ses concerts. Personne ne m'embêtait. Je me suis

disputé une fois avec un gamin blanc parce qu'il m'avait traité de

nègre; le flic blanc m'a juste dit de rentrer chez moi.

A quel âge commencez-vous à jouer de la musique?

J'ai eu mon

premier instrument à 16 ans, au lycée. Le conseil scolaire blanc avait

donné des instruments au lycée noir. Je voulais jouer du ténor, mais mon

professeur m'a dit que j'étais trop petit. Il a dit que je devrais jouer

de l'alto. Il a monté un petit orchestre. En seulement un an, nous

étions si bons que nous sommes allés au festival des orchestres de lycées

à Baton Rouge, LA, et avons remporté la deuxième place! Nous avons joué

le final de la Symphonie n°9 de Dvořák.

Pourquoi n’avoir pas commencé plus tôt?

Nous n’étions

pas riches. La branche «Pope» de la famille était pauvre. La branche «Maddox» était riche. Ni mon père ni mon oncle ne m’ont encouragé à

faire de la musique… Des années plus tard, mon père a dit devant mon

oncle que je ferais mieux d’abandonner la musique parce qu'il sentait

que je n'avais pas le toucher… Oncle Lee n'a rien dit. J'avais 31 ans, et je jouais depuis dix ans.

Votre père et votre oncle étaient très actifs à New York…

Mon père se

portait si bien financièrement qu'il a envoyé sa seconde femme, Hazeltine, à l’université obtenir un doctorat. C'est vous dire s’il gagnait

de l’argent à New York. Duke lui avait proposé de rejoindre son

orchestre, mais il lui a répondu qu'il était trop cher pour lui. Duke

lui a dit qu'il était le seul musicien à avoir jamais refusé de le

rejoindre. Après ça, il lui a envoyé une carte de Noël chaque année

jusqu'à sa mort. Oncle Lee mesurait 1m92. Il mettait la courroie de cou

du saxophone à son épaule au lieu du cou. Je n'ai jamais

vu quelqu'un d'autre le faire.

Byron Pope à 18 ans

© Photo X, archives Byron Pope by courtesy

Puis, vous arrêtez le lycée…

A 18 ans, j'ai

été viré du lycée. Mon père m'a emmené à Los Angeles, CA où vivait son

frère. Un an plus tard, je suis retourné à Monroe pour obtenir mon

diplôme d'études secondaires. Ensuite, j'ai rejoint l'armée parce qu'on

me garantissait une éducation universitaire grâce au G.I. Bill. Ça

m’avait motivé. A cette époque, l'Amérique ne se souciait pas de ce

qu'un enfant noir allait devenir. Si vous n'aviez personne pour vous

envoyer à l'université, vous deviez rejoindre l'armée. C’était la seule

façon de survivre. A l’armée, le système était basé sur le QI. Parce que

j’ai un QI élevé, j’ai été envoyé à la division des télécommunications

où je suis devenu opérateur radio. On m’a envoyé en Allemagne pendant

trois ans. J'étais d’abord basé à Karlsruhe puis près de Nuremberg et

enfin à Munich. A mon retour, à 22 ans, mon commandant m'a encouragé à

aller à l'école d'ingénieur. C'est ainsi que j'ai passé un an, en 1957, au Los Angeles City College. Cependant, mon envie de jouer de la musique

était si forte que j'ai arrêté. J'ai alors étudié au Westlake

College of Music, à Hollywood, de 1958 à 1960.

En quoi consistait l’enseignement au Westlake College of Music?

Je me souviens

que chaque vendredi, on nous demandait de créer une nouvelle

progression d'accords puis de l'arranger pour un orchestre de vingt

musiciens. Ensuite, le chef d'orchestre faisait jouer cet arrangement

par l’orchestre puis s'arrêtait ici et là pour demander ce qui n'allait

pas avec ceci ou cela. C'est ainsi que l'harmonie était enseignée. Les

McCann était élève à Westlake avec moi. C'était un vétéran de la marine.

Il jouait du trombone à valve et du piano. Je l'ai emmené chez ma sœur

pour le nourrir, il était aussi pauvre que moi. Je me souviens quand il a

obtenu son premier gig en tant que pianiste, il était tellement excité.

J'étais si heureux pour lui.

Où viviez-vous à Los Angeles?

A West LA, car

j'y avais de la famille. Il y avait ma sœur et la famille

de Darlene Love. Elle avait neuf frères et sœurs. Nous vivions avec les

grands-parents de Darlene.

A la fin de vos études de musique, qu’avez-vous fait?

Pendant deux

ans, j’ai travaillé à Hughes Aircraft en raison de mon expérience

militaire. La compagnie de construction aérospatiale et de défense,

créée par Howard Hughes, avait été chargée par la NASA de construire le

premier satellite de communication géosynchrone au monde. Nous recevions

les plans des ingénieurs et devions tout assembler à la main. A cette

époque, ma belle-mère, Hazeltine Pope, travaillait sur le programme

nucléaire. Elle avait un doctorat en mathématiques.

Son rêve était de devenir enseignante à Columbia. On ne l'a jamais

laissée faire. Elle a fini par enseigner au lycée de Paterson, dans le

New Jersey.

Il y avait alors beaucoup de jazz à Los Angeles. Quels musiciens fréquentiez-vous?

Elmo Hope,

Hampton Hawes, Charles Lloyd, Roy Ayers... Je n'ai jamais été ami avec

Harold Land. Il était coincé dans le bebop et était contre la nouvelle

musique. A l'époque, Charles Lloyd jouait de l'alto avec lui. C'était

avant qu'il ne passe au ténor.

Qui étaient vos amis?

Roy Ayers, Arthur Blythe...

Qui étaient vos héros?

Oncle Lee puis Eric Dolphy, le premier saxophoniste d'avant-garde.

Byron Pope en concert à Genève

© Photo X, archives Byron Pope by courtesy

Pouvez-vous nous dire un mot sur Elmo Hope?

Elmo Hope

était l'un des pianistes les plus doués que j'ai rencontrés. Chaque

jour, il s'asseyait au piano jusqu'à ce qu'il ne puisse plus jouer. Sa

consommation de drogue avait beaucoup à voir avec ses problèmes. Elmo

insistait toujours pour qu’on joue ensemble. Il m'a aussi présenté à Monk.

Avec qui jammiez-vous?

Avec Henry

Franklin (b), Roy Ayers (vib), Art Griffin (dm), Leroy Brooks (dm) dans

une maison où un batteur du nom de Tony avait deux serpents

constricteurs dans une cage. On appelait son garage la fosse aux

serpents.

Qui est Art Griffin?

Art était un

batteur qui a fini par se suicider parce que son père ne voulait pas

d’un fils musicien. Il a acheté une balle pour l'arme de son père et

s'est tiré une balle dans la tête. Il était mon premier batteur, mon préféré

et ami du fils d'Art Blakey. Mon deuxième batteur Leroy Brooks s'est

également suicidé avec une voiture enfermée dans le garage de sa mère.

Il est mort étouffé. Leroy jouait comme Elvin et Harold Land essayait de

le garder dans le bebop, mais il m’a suivi à Seattle. Land l’a remplacé

par Steve Solder.

Vous avez toujours été intéressé par la nouvelle musique?

A l'époque, la

musique changeait. Le bebop était en train de mourir, la nouvelle

musique arrivait. Mes premières années ont été très avant-gardistes.

Grâce à Hampton Hawes, j’ai joué mon premier concert en 1965 au

Lighthouse, à Hermosa Beach, près de Los Angeles. Hampton était le

pianiste maison. Il traînait aussi avec Elmo Hope. Elmo lui a parlé de

moi. Six mois avant le concert, j’avais monté un groupe avec Warren Gale

à la trompette, le seul blanc de mon groupe. Il était si bon qu'il est

devenu ensuite le directeur musical de Stan Kenton. Il y avait Bill

Pickens à la contrebasse et Everett Brown à la batterie. J’avais Stanley

Cowell au piano. Ensuite, après le départ de Stanley, j'ai pris Horace

Tapscott.

Comment avez-vous connu Horace Tapscott?

On s’est

rencontrés au LA City College, nous étions étudiants. On est devenus amis

et, après le départ de Stanley Cowell pour étudier à l’Université du

Michigan, Horace est devenu mon pianiste. Il était l'un des pianistes

d'avant-garde de Los Angeles. C'était un brother aux mains larges! Il

était parfait. Nous avons fait une tournée à Vancouver. J'avais déjà

quitté LA quand il a monté son UGMA Quartet, du nom de son collectif

Underground Musicians Association. Horace et sa femme possédaient une

grande maison à l'ouest de Los Angeles dans un quartier très agréable en

face d'une école. Tous les musiciens qui aimaient le jazz new age

étaient associés à Horace et se retrouvaient chez lui. Il avait une

belle personnalité et de nombreuses admiratrices. Comme moi, il a eu des

enfants avec ces femmes. On est restés amis jusqu'à sa mort.

Que jouiez-vous? Des compositions originales?

Après avoir

obtenu mon diplôme d'école de musique, j'étais devenu compositeur.

Pouvoir écrire ma propre musique est probablement la meilleure chose qui

me soit arrivée. J'écrivais tout, la partie de la contrebasse, de

l'alto, du piano, de la batterie.

Comment la nouvelle musique était reçue?

Les gens

s’opposaient violemment à la musique d'avant-garde. Une fois, un ténor

s'est battu avec moi parce qu'il n'aimait pas ce qu'il entendait.

Avez-vous été attiré par une ville comme Chicago?

Non,

uniquement par la Côte Est. Quand j'ai amené mon groupe à New York en

1964-1965, là aussi les retours ont été très négatifs. On me disait que

je n'irais nulle part avec cette musique. Une fois, je me suis retrouvé

chez Ornette Coleman. Il n’arrêtait pas de vanter des gens qui

l'aidaient. Mais Ornette ne comptait pas m’aider. Warren Gale et moi, on logeait

chez Elmo, qui était revenu vivre à New York. Puis, il nous a logés chez

Bob Moses (Ra Kalam) dans un loft du Village. Bob connaissait du monde,

il avait joué avec Roland Kirk. Une fois, Rashied Ali est passé chez

lui. Il nous a entendus jouer et a dit: «Je veux participer à ça!». Nous étions en train d'innover. Personne ne faisait ce que nous faisions.

Byron Pope et John Coltrane, New York, NY, 1966

© Photo X, archives Byron Pope by courtesy

Quels étaient vos rapports avec John Coltrane?

Pour Coltrane,

j'étais le neveu de Lee Pope. J'ai rencontré Coltrane pour la première

fois à Los Angeles, au Shelly's Manne-Hole, en 1960. Il m'a donné son adresse et son numéro de téléphone à New York où je l'ai vu ensuite en concert avec Eric Dolphy. Puis, avec Alice Coltrane et Rashied Ali au Village Gate. La formation de Clark Terry jouait la

première moitié du concert. Miles était dans

le public. Il s’est levé et a joué un morceau avec Clark Terry.

Coltrane jouait la nouvelle musique. Après le concert, Alice et

Coltrane étaient assis à une table. Je suis venu m'asseoir avec eux.

John m'a dit les problèmes qu'il avait à trouver des gigs parce qu'il

jouait de la nouvelle musique. Miles n'est jamais venu dire bonjour, il

l'a ignoré. Entre nos rencontres, je me développais musicalement. Quand

Warren Gale et moi étions à New York, j'avais le numéro de téléphone de

John; on se parlait. Il m'a notamment parlé du livre Thesaurus de gammes

et de progressions mélodiques de Nicolas Slonimsky (paru en 1947). Un jour, il m'a

appelé et m'a donné rendez-vous chez un photographe de la 47e

Rue. Il m’a dit de porter un costume, une cravate et d’apporter mon

sax; il ne m'a pas dit pourquoi. Une fois chez le photographe, John m'a

dit qu'il voulait prendre des photos avec moi. Il avait écouté mon

enregistrement au Lighthouse, jamais sorti, car Howard Rumsey, le

contrebassiste et manager du club, enregistrait tous les concerts. John

aimait la chanson «This Way». Il m’a dit qu’il voulait l'enregistrer. Je

ne pouvais pas le croire! Le photographe a pris une photo et l’a tirée en

deux exemplaires, un pour lui, un pour moi. C'était en 1966. Après, je

suis parti au Canada. L'été suivant, John était mort.

Etes-vous resté en contact avec sa famille ou ses proches?

Je suis resté

en contact avec Rashied Ali. La dernière fois que je lui ai rendu

visite, nous avons jammé ensemble. Nous avons joué «Impressions». John

est mon compositeur préféré.

|

Vous connaissiez New York avant d’aller y jouer avec votre groupe?

A

partir de 16 ans, j’y allais l'été. Mon père vivait dans un petit

appartement, près du Yankee Stadium, dans le Bronx. Là où il logeait, il

louait une chambre pour mon frère Robert, Jr. et moi. Mais la chambre

avait des cafards. Quand je lui rendais visite, il était si négatif que

je me réfugiais chez mon oncle qui habitait la 148e Rue. Mon père ne

s'est jamais intéressé à moi, mon oncle était vraiment mon père.

Puis, vous partez au Canada. Comment s’est passé votre séjour?

Nous avons joué à Vancouver, Montréal, Toronto. La nouvelle musique ne les intéressait pas.

Vous

avez enseigné à l’Université Simon Fraser, à Burnaby,

Colombie-Britannique, Canada (1967), à l’Université de Washington, à

Seattle (1968-69), puis à l'Université de l'Ohio, à Athens (1969-70).

Quel était le contexte universitaire dans ces années?

A la

fin des années 1960, l'Amérique est devenue folle: le pouvoir résistait

aux mouvements de jeunesse noirs et blancs. Les jeunes Blancs qui se

faisaient arrêter pour possession de drogues étaient relâchés ou

recevaient une peine légère alors que les Noirs et tous les autres

étaient condamnés à de longues peines de prison. Les musiciens noirs ont

été particulièrement ciblés, tant de vies ont été détruites. J'ai

composé «Lament for Michael Donald» en mémoire de Michael Donald, un

jeune noir de 19 ans que trois membres du Ku Klux Klan ont lynché à

Mobile, AL. La vieille ségrégation tournait à plein régime. Cela alimentait une

nouvelle vague de l'art: le free jazz explosait, le bebop mourrait, et

les grandes universités commençaient à embaucher des poètes et des

musiciens en vogue. Le mouvement des droits civiques et les forces

anti-réactionnaires avaient la fièvre. Avant que j'obtienne ces

postes d'enseignant, Miles Davis et John Coltrane avaient émergé. Je

suis arrivé dans la musique quand elle changeait. A l'époque du Watergate (1972-1974),

les départements d’études noires étaient au centre des préoccupations

des étudiants noirs. La musique reflétait l'évolution sociale au sein de

la musique. Leroy Jones, Miles Davis, Coltrane, se détournaient du

bebop. Beaucoup de musiciens émigraient à Paris, comme Alan Silva. J'ai

fréquenté les beboppers, je connaissais le blues, j'ai toute une

histoire avec la musique afro-américaine. Je savais de quoi je parlais. A

l'Université de Washington, j'ai enseigné l'évolution sociale du jazz

en me basant sur le livre de Langston Hughes, Black Magic (Black Magic, A Pictorial History of Black Entertainers in America, paru en 1967 et co-écrit avec Milton Meltzer). Quand

je suis allé à ma première classe d'étudiants, ils avaient installé mes

cours dans un petit auditorium où il y avait deux-cent-cinquante

étudiants, moins de dix étaient noirs. J’étais stupéfait. Ils sont tous

restés durant quatre trimestres. Les étudiants avaient besoin d'entendre

la nouvelle musique. J’ai fait venir Cecil Taylor et Sun Ra parce que

je faisais partie du comité des artistes de jazz. J'ai payé Sun Ra 5 000

dollars et Cecil 3 000. En 1968, c'était beaucoup d'argent. Sun Ra est

venu avec tout son orchestre. Ils logeaient chez moi. J'ai fait la même

chose avec Cecil. Je les ai traités comme des rois. Sun Ra m'a raconté

que Coltrane a tenu dans son orchestre environ six mois, car il ne

pouvait pas le contrôler. John était un esprit libre. Vous pouvez entendre la musique que je jouais à cette époque sur le site de l’Université de Washington.

J’ai aussi joué avec mon quintet –Warren Gale (tp), Bill Pickins (b),

Everett Brown (dm)– au Festival des Arts contemporains, à l’Université

de la Colombie-Britannique, à Vancouver, en 1966.

Quelle était votre relation avec l’alto Jimmy Lyons?

Jimmy

et moi, on est devenus amis après qu’il est venu jouer avec Cecil Taylor

à l'Université de Washington. Jimmy craignait toujours que je ne

reçoive pas assez d'attention. La dernière fois que je l'ai vu en

concert, c'était à Paris, il jouait de l'alto avec son épouse bassoniste

Karen Borca.

Vous étiez proche de Joe Brazil, dont Bennie Maupin nous avait parlé dans son interview. Comment le connaissiez-vous ?

Quand

j'ai fait mon concert à Vancouver au Blue Horn, Joe était dans le

public. Il m'a donné son adresse. Je n'avais aucun autre contact à

Seattle. Il m'a logé dans son sous-sol. Joe possédait une maison à

Detroit où Miles et Coltrane venaient. Je vivais chez lui quand

Miles est venu à Seattle avec son groupe. Joe m'a présenté à Miles. Je

lui ai dit: «La prochaine fois que vous passez à Seattle, venez m'entendre». Miles a souri.

Vous êtes un adepte du yoga et d’une vie saine. Depuis quand?

J'ai

eu un accident de voiture. Ma première femme et moi

sommes allés à Mexico. Nous avons heurté une vache sur la route la nuit.

J'ai dû être emmené à l'hôpital pour nettoyer le verre de mes yeux.

Ensuite, nous avons dû retourner à Los Angeles. Quand nous sommes

arrivés à la frontière américaine, la police m’a mis en prison parce

qu'ils ont trouvé des pilules pour les sinus, suite à une nouvelle

infection des glandes lacrymales, dans mes sacs qui, selon eux, étaient

de la drogue. J'ai appelé mon médecin depuis la cellule, qui leur a

expliqué que ce n'était pas de la drogue. Ils ont dû me libérer. Mais,

après ça, j’ai dû écrire au juge tous les mois pendant un an... Bref,

trois mois après l'accident, j'ai commencé à avoir des douleurs dans les

épaules et au bas du dos. J'ai commencé un traitement chiropratique en

1969. En 1986, le Herald Tribune m'a consacré un

article. J'étais debout sur la tête tout le temps de

l'interview, c'était pour souligner à quel point ma philosophie de la

santé était importante dans ma musique. Cette hygiène de vie m’a sauvé.

Ma mère fumait beaucoup et buvait de la bière, elle est morte à 56 ans.

Oncle Lee était alcoolique, il est mort à 61 ans. Beaucoup de beboppers

prenaient de l'héroïne. Les musiciens drogués, c’est un problème qui m'a poursuivi toute ma vie. Certains membres de mon propre groupe ont volé mon

magnétophone ou ma télé pour acheter de la drogue. En musique, cet élément «gangster» est toujours présent.

A quel moment partez-vous pour l’Europe?

L’Amérique

résistait à la nouvelle musique. En 1971, je me suis envolé pour

Amsterdam avec 500 dollars en poche. J'y suis resté deux semaines. Je

commençais à manquer d’argent. Je ne connaissais personne, impossible

d'obtenir des gigs. J’ai alors décidé de partir au Maroc; ce pays

m’intéressait, car la transe est très forte dans la culture berbère. Et

le Maroc a été le premier pays à reconnaître les Etats-Unis en 1776. J’avais envie de visiter un pays musulman. Je suis arrivé à Tanger où

j'ai rencontré un Français dénommé Serge Fabiano, qui était l'oncle du

batteur Jean-François Fabiano avec lequel j’allais nouer des liens

d’amitié. Je suis resté trois semaines: j'y ai été merveilleusement accueilli. Nous

avons fait le tour du pays en stop, Tanger, Casablanca, Marrakech,

Fès… Là-bas, la musique est différente. La transe est présente dans la

culture des Gnawas. Les Berbères sont africains dans leur culture. Ils

pensaient que je ressemblais à un Berbère parce qu’au Maroc, ceux qui

ont la peau foncée sont Berbères. A Casablanca, j'ai fait une demande

pour rencontrer le roi du Maroc, car on me disait que tout le monde

pouvait le rencontrer. Je voulais lui demander d’organiser une tournée

dans le pays. J’ai obtenu un rendez-vous avec le médecin du roi à Rabat.

Il m'a proposé de jouer dans des tentes, ce que j’ai refusé. Manquant

d’argent, j'ai dû trouver un moyen de retourner en Espagne. De Tanger à

l'Espagne, j'ai fait du stop. J'ai été récupéré par des Anglais qui

vivaient à Madrid. A la frontière française, j'ai pris un train pour

Annecy, là où le neveu de Serge Fabiano vivait. A Annecy, Jean-François

vivait dans une auberge de jeunesse tenue par un Martiniquais. J’y suis

resté trois semaines. Nous avons formé un groupe avec Jean-François, le

pianiste Jean-Marc Boutin, qu'on appelait Boubou, et le contrebassiste

Christian Landry. Après Annecy, je suis resté environ un an dans un

village appelé Manigod (Haute-Savoie, à 1600m d'altitude). Je n'avais même pas de manteau l'hiver! Je

dépendais des femmes pour manger, dormir et gagner de l'argent. Je

n'avais pas d'autre moyen de survie que mon talent et mon charisme. J'ai

rencontré Michel Carvallo, fondateur d'Annecy Jazz Action. Il m'a

trouvé des gigs en Haute-Savoie.

Jean-François Boutin (p), Christian Landry (b), Jean-François Fabiano (dm), Byron Pope (ts),

vers 1971 © Photo X, archives SMB Productions by courtesy

Ensuite, Jean-François Fabiano est parti s’installer au Canada en 1974.

Quand

je l’ai rencontré, Jean-François devait avoir 19 ans et il avait son

propre son. Il avait tout pour être un grand batteur de jazz. Il a

choisi Montréal pour vivre et non pas New York. Il y a fait une belle

carrière. Je lui souhaite le meilleur.

Puis vous partez en Suisse?

Le

père du bassiste Christian Landry était préfet de police à Genève. Il

m'a emmené d'Annecy en Suisse. J’ai rencontré des membres de la

compagnie de théâtre Tréteaux Libres, de Genève, qui était un peu le

Living Theater suisse. Ils vivaient dans une grande maison, j’ai logé

chez eux. Puis, grâce à une amie, j'ai fait un concert au Musée Rath, à

Genève, fin 1972. Mais elle n'a dit à personne que ce serait du free

jazz! Il y avait le maire, des élus de la ville, etc. Quand ils nous ont

entendus, les spectateurs pensaient qu’on venait de l'espace! (Rires)

C’est à ce moment-là que vous rencontrez le pianiste Burton Greene?

En

1972, Burton était de passage à Genève pour donner un concert avec un

big band. Je l'ai rencontré là-bas. Son concert venait de commencer, et

je suis monté sur scène à l’improviste jouer de l'alto. Burton a

adoré ça! Nous sommes devenus amis. Puis, il m'a demandé de

l'accompagner à Paris où il donnait un concert à la Maison de la Radio

avec son trio, composé du contrebassiste Arjen Gorter et du batteur

Pedro Green. Alan Silva était dans le public. Après le concert, Alan

s'est présenté et m'a invité à rejoindre son orchestre.

Où logiez-vous à Paris?

Chez

Jo Maka (IACP avec Alan Silva, cf. Jazz Hot n°247 et 253, 1969, et Itaru Oki). Il vivait aux Halles. Je dormais dans un sac de couchage par

terre. J’ai fait l'aller-retour Paris-Genève pendant plusieurs années.

J’ai joué avec Alan Silva de 1972 à 1976. Dans son Celestial

Communication Orchestra, il y avait Muhammad Ali, Bobby Few, Alan

Shorter, Arthur Doyle, Zusaan Kali Fasteau, etc. Quand je suis entré dans

le groupe, Alan me donnait un solo sur chaque morceau. Alan Shorter

pensait que je venais de l'espace! Je m'entendais très bien avec tout le

monde. Mon son était parfait, j'avais le feu, j'obtenais le son qu'Alan

voulait; il était alors dans un son animal.

C’est par Alan Silva que vous rencontrez Bobby Few, un musicien important dans votre parcours…

La

première répétition d’Alan où je suis venu, je suis entré accompagné

d’une très belle femme afro-américaine, qui était mannequin. Bobby était

admiratif. Depuis ce jour, Bobby et moi avons été amis. Qu’il joue avec

Alan, Frank Wright ou Steve Lacy, j'ai toujours été là pour lui. Bobby

pouvait passer du jeu conventionnel au jeu abstrait, c’était rare. Cecil

Taylor ne jouait qu'abstrait. Avec Alan, Bobby, c’était de

l’avant-garde à l'état pur.

Calyer Duncan, Byron Pope, Noah Howard, Harry Swift, Bobby Few, Bruxelles,

© Photo X, archives Byron Pope by courtesy

Vous avez aussi participé à l’aventure de l’IACP, l'école fondée par Alan Silva?

Aux

Halles, le local était très humide, à République, c'était très bien.

J'allais répéter là-bas. C’est là où Sunny Murray m'a entendu pour la

première fois. Mais je n'y ai pas trop enseigné. Je suis tellement

désolé qu'Alan n'ait pas pu continuer son école.

Quels souvenirs gardez-vous des concerts du Celestial Communication Orchestra au Palace?

Je

me souviens que tout le monde était ravi. Alan faisait une petite danse

devant l’orchestre. A cette époque, le groupe d'Alan et Sun Ra étaient

les deux seuls orchestres qui jouaient de l’avant-garde. De mon côté,

les années 1972-74 ont été difficiles pour monter un groupe. Ensuite,

j'ai formé un trio avec Malik Alkabir, ténor de Philadelphie, et Michael

Guilford, contrebassiste de l'Ohio.

Vous n’avez jamais cessé de voyager, d’errer.

Je suis né avec cette capacité, c’est dans mon être. Partout où j'allais, les gens m’adoraient.

Vous êtes retourné au Maroc?

Une

fois, j’ai fait une tournée, dix-sept concerts. Mon groupe se composait

de Noel McGhie (dm), Mike Guilford (b), Malik Alkabir (ts), Gomo

(perc). La tournée s'est déroulée dans les théâtres des principales

villes du Maroc. Ensuite, Michael et Malik sont revenus avec moi à

Genève. Une autre fois, j’y suis allé avec Burton Greene, Michael et

Malik. J'ai fait ça par intermittence pendant trois ou quatre ans. A

cette époque, Burton était dans sa gloire.

Qu’aimiez-vous chez Burton Greene?

Sa capacité à jouer de la musique libre.

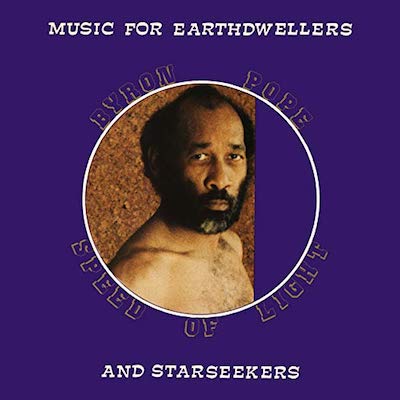

Entre 1981 et 1982, vous enregistrez votre premier disque Music for Earthdwellers and Starseekers, avec Georges-Ed Nouel (p), Jean-Jacques Avenel (b), Roger Raspail (perc) et Chris Henderson (dm).

Speed

of Light est le nom de mon groupe. En 1983, ma femme m'a donné l'argent

pour produire ce disque, tiré à 1000 exemplaires. JJ Avenel était

proche de Bobby Few et Frank Wright. Nous traînions dans le même cercle.

C'était un homme discret et un contrebassiste fantastique. Georges-Ed

Nouel était dans le cercle de Jo Maka. Alors que je m'apprêtais à faire

le disque, il m'a impressionné au point que je lui ai demandé de faire

l'enregistrement. Chris Henderson, je le connaissais de l'école d'Alan

où il répétait. La dernière fois que j'ai joué avec Chris, c'est en

1997, quand Alan m'a demandé d'aller jouer en Grèce avec lui et Bobby

Few à Nikki. C'est aussi la dernière fois que j'ai joué avec Alan.

Comment ont-ils réagi au fait que vous aviez écrit toutes les parties?

Ils l’ont apprécié, c'était ma marque de fabrique. J'ai soixante-trois

compositions originales dans mon répertoire, seules seize ont été

enregistrées.

Puis, il y a votre second disque Speed of Light Jazz, enregistré en 1984 mais sorti seulement en 2012. Le personnel comprend Georges-Ed Nouel (p), Varik Grant (b) et Roger Raspail (dm).

Depuis

mon divorce en 2000, je vis seul. Avec l'argent de la retraite, j'ai pu

économiser pour publier cet album. Roger Raspail traînait avec Jo

Maka. Georges-Ed Nouel aussi. Tous les musiciens africains traînaient

avec Jo. Grâce au groupe d'Alan Silva, j'ai connu Bobby Few. George

Brown était censé être le batteur. Ce qui s'est passé, c'est que dans le

studio d'enregistrement, George a voulu prendre le contrôle; il n’a pas

voulu faire ce que j’avais écrit, alors je l'ai payé et viré. La

dernière fois que je l'ai vu, il était avec Zusaan Kali Fasteau à Paris.

Vous étiez très proche avec Jo Maka?

Jo

jouait dans le groupe d'Alan. Jo avait la capacité de faire des

compliments sans que son ego ne s'en mêle. Il appréciait mon son. Ce que

je ne savais pas avant de le rencontrer, c'est que les musiciens

africains ne savent pas jouer du jazz. Habituellement, vous voyez des

musiciens dans un club ou un bar. Jamais dans une situation familiale ou

une situation communautaire. Le plus grand atout de Jo est qu'il était

comme un chef de tribu. Il y avait toujours quatre ou cinq Africains

chez lui. Tant de gens se sont appuyés sur lui et sur ses conseils.

Vous ne vous êtes jamais perdus de vue avec Bobby?

Non,

Bobby était comme un frère. Il est venu à Genève jouer avec moi en

2004-2006 au Piment Rouge, un club skinhead qui me laissait faire un

concert de jazz le vendredi soir. Je gagnais assez d'argent pour payer

le groupe. Puis, entre 2006 et 2012, j'ai invité Bobby à venir à Genève

pour jouer avec moi dans mon appartement. J'ai enregistré toutes ces

séances.

Le Révérend Michael Webb (à gauche) et Byron Pope,

Paterson, NJ, milieu des années 1990

© Photo X, archives Byron Pope by courtesy

Dans les années 1990, vous êtes reparti aux Etats-Unis et avez joué dans les églises.

Quand

j'ai divorcé en 1995, je suis retourné aux Etats-Unis. J'ai passé sept

mois à Las Vegas, NV où vivait ma sœur. Puis, je suis allé à Monroe où

j'ai joué avec un prédicateur noir qui allait en prison pour prêcher aux

jeunes le dimanche. Une fois, je l’ai accompagné et joué en solo pour

trois-cents jeunes de 16-17 ans. Ils étaient Noirs pour la

plupart. Puis, je suis resté trois mois à Biloxi, MS. Le pasteur de

l'Eglise du Saint-Esprit jouait de la trompette, sa femme jouait du

piano et son fils de la basse. Ensuite, je suis allé à Strasburg et

Henryville, en Pennsylvanie. Il y a aussi eu des concerts à l'Eglise

spirituelle universelle de Hagar. Comme la plupart des églises noires,

elle pratique la transe et beaucoup de gens entrent dans cet état de

conscience. A Henryville, Allen Pinkett, le propriétaire du Amanda's

Inn, m'a encouragé à assister au service avec mon sax alto. Il m'a

présenté au Révérend Michael Webb, dont l’église était à Paterson, NJ.

La chose unique à propos de son église est qu'elle avait un restaurant

au sous-sol. Après l’office, tout le monde allait manger à volonté pour 3 dollars.

Ils avaient des pasteurs hommes et femmes. Je jouais avec l’organiste.

Beaucoup de gens se mettaient à danser et entraient en transe. La femme

pasteur avait l'habitude de me glisser 25 dollars à chaque fois que je

jouais. Dans toutes ces églises, je me joignais aux organistes ou aux

pianistes, et je jouais ce qu'ils jouaient. Je peux apporter la lumière dans

n'importe quelle église, et c'est ce que je faisais pour prouver que ma

musique avait cette spécificité de la transe. Puis, je suis reparti en Europe, à Amsterdam où je suis resté deux ans. J'aime cette ville.

C'était aussi le moyen le moins cher de sortir des Etats-Unis. J'ai

travaillé avec des gens du coin, et j'ai retrouvé le contrebassiste Tony

Overwater qui jouait avec Sunny Murray. Au bout de deux ans, j'ai dû

partir car j'avais la cataracte, et je suis retourné à Genève où j'ai une

assurance maladie. A mon retour, j'ai pu aller à l'Hospice Général car

je n'avais rien. On m'a logé dans un appartement en dehors de Genève, à

Meyrin, et donné une pension. C'est comme ça que je vis depuis 2000. Je

suis seul, mais j'ai neuf enfants nés de trois mariages et cinq

petits-fils. Des voisins ont appelé la police parce que je répète dans

mon appartement. Les gens essaient de m'intimider. Ça ne marche pas. Je

résiste.

La transe est au cœur de votre musique. Pouvez-vous nous expliquer ce que c’est?

Le

plexus solaire, qu’on appelle «chi» dans le yoga, est ce qui rend un

athlète meilleur ou capable de s'élever dans la pratique. Les grands

musiciens savent depuis des lustres comment élever le chi et atteindre

des niveaux plus élevés tout en jouant. Les spectateurs peuvent sentir

le chi, en eux-mêmes, ce qui les met en transe. A l'église, la

chanson élève spirituellement par le sermon et le chant. C'est un mode de vie dans

toute l'Amérique, principalement dans les églises noires. J'ai été élevé

dedans. Ma musique en est chargée.

Byron Pope dans les rues de Genève © Photo X, archives Byron Pope by courtesy

Dans quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui?

Je

suis jeune d’esprit. Je suis un messager, j'apporte la lumière, la

connaissance, pas la haine, ni la négativité. Toute ma vie, les

résistances que j'ai rencontrées sont venues des hommes, jamais des

femmes. Une fois, en Angleterre, un musicien m'a dit que je ne savais

pas jouer. Après m'avoir entendu, il s'est excusé; il m'a dit que je

n'avais pas l'air sérieux. Ai-je été empêché en raison de mon apparence?

Oui. En raison de ma couleur de peau ? Oui. En raison du racisme

américain? Oui. Je pourrais continuer la liste. Mais, me voilà à 87 ans,

j'ai encore un son, même si j'ai été opéré à l'épaule… En

juillet 2017, j'ai trébuché dans les escaliers un dimanche matin après

être allé faire des achats à l'aéroport. J'avais une tare de 13cm dans

le muscle de l'épaule, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Je vais mieux. Chaque jour, je joue du Coltrane, tout ce qu’il a

enregistré après «Love Supreme». Je garde cette musique sous mes doigts.

BYRON POPE & JAZZ HOT

*

1984. Byron Pope, Speed of Light Jazz, Speed of Light Records

Leader

LP 1981-82. Byron Pope, Music for Earthdwellers and Starseekers, Autoproduit (=LP Tidal Waves TMW 43)

CD 1984. Byron Pope, Speed of Light Jazz, Speed of Light Records 10002

*

VIDEOGRAPHIE par Hélène Sportis

Chaînes YouTube de Byron Pope

1981-82. Byron Pope (as,arr,comp,prod), George Ed Nouel (p), Varik Grant (b), Chris Henderson (d), Roger Raspail (perc), Sebasteao Perazzo (berimbau), «Shades Of», «No Boundries», «Third Eye», Album Speed of Light, Music For Earthdwellers And Starseekers, S.Q.L. OR 25

https://www.youtube.com/watch?v=DRlIVYhHVuI

https://www.youtube.com/watch?v=DNtbV1dP360

https://www.youtube.com/watch?v=xjvT9nK7how

2006. Byron Pope au Piment Rouge Café, Genève, Suisse, 6 janvier

https://www.youtube.com/watch?v=PxzNNBdUGUU

https://www.youtube.com/watch?v=ayAMxF_PFUs

2012. Byron Pope/Bobby Few, Répétition

https://www.youtube.com/watch?v=D7Zbgk2s5CI

*

|

|