Ira Coleman, Vitoria-Gasteiz,

Espagne, 2009 © Jose Horna

Ira COLEMAN

Collective

Ira Coleman est né dans une famille d’artistes (le 29 avril 1956 à Stockholm) où

le jazz occupait une place essentielle. Son père est le peintre afro-américain

Walter Coleman (1924-1988)1. Sa mère est l’orfèvre et designer suédoise, Vivianna

Torun Bülow-Hübe (1927-2004)2. Leurs amis musiciens se nommaient Charles Mingus,

Max Roach, Billie Holiday, Art Taylor, etc. Le jazz est un art de vivre et une

ouverture sur le monde, Ira Coleman l’a bien compris. Il suffit de voir

son parcours professionnel. Après des études à Berklee (1982-1984), il

accompagne certains des musiciens les plus originaux et les plus intransigeants

de leur époque, notamment Betty Carter et Tony Williams, et il a enregistré avec

les grands du jazz, toutes générations confondues: Eddie Henderson, Monty

Alexander, Barney Wilen, Herbie Hancock, Pharoah Sanders, Mulgrew Miller,

Vincent Herring, etc. D’autres aventures

musicales l’ont amené en Afrique avec Dee Bridgewater, et aussi dans les

Caraïbes. A côté d’une discographie très étoffée en sideman, il a peu

enregistré en leader, car son plaisir, c’est le collectif.

Propos recueillis par Mathieu Perez

Photos Umberto Germinale et Jose Horna

© Jazz Hot 2020

Jazz Hot: Vos parents étaient artistes. Tous deux

aimaient le jazz. Pour eux, c’était une forme artistique à part entière.

Ira Coleman: Ma mère avait 12 ans quand elle a vu son premier concert de jazz: Duke

Ellington en 1939 à Stockholm. Ça a changé sa vie. Je viens d’une famille

d’artistes. Ma mère était orfèvre et designer. Ma grand-mère maternelle était

sculptrice. Mon grand-père, architecte urbaniste. Mon arrière-grand-père, peintre.

Et mon parrain est le sculpteur et musicien vénézuélien Narciso Debourg. Il a

cofondé le groupe de musique Los Incas. Il vit en France depuis les années

1950. Mes parents étaient curieux de tout et très ouverts culturellement. Ma

mère écoutait de la musique venue des quatre coins du monde. Donc, j’ai

toujours entendu de la musique. Puis, Mingus venait à la maison. Mon père

était plus Modern Jazz Quartet et Billie Holiday, pour laquelle ma mère a fait

des bijoux. Ma mère, plus Monk, Mingus, Max Roach…

Votre père s’est installé en France en 1951 pour vivre

sa vie d’artiste?

Mon père a fait la Seconde

Guerre mondiale. Il a été blessé en Italie. Il a été décoré de deux Purple

Heart et de la Bronze Star. Après la guerre, il est retourné aux Etats-Unis. Il

était issu d’une famille bourgeoise, cultivée. Mon grand-père avait une

compagnie d’assurance afro-américaine à Baltimore, mon père était le mouton

noir de la famille, il voulait être peintre; il a étudié les arts graphiques

contre la volonté de son père; il fréquentait le monde du jazz. Grâce à la G.I.

Bill, il a eu une bourse et s’est inscrit à la Parsons School of Design de New

York. Après sa formation, il s’est installé à Paris.

Quand a-t-il rencontré votre mère?

En 1955, en Suède. Ça a

été le coup de foudre. Je suis né un an plus tard. Assez vite, après ma

naissance, ils sont retournés à Paris. On a vécu là jusqu’en 1958. Ensuite, nous

nous sommes installés à Biot, dans les Alpes-Maritimes. Puis, mes parents se

sont séparés.

Votre père vivait de sa peinture?

Non, c’était dur. Il

faisait du graphisme, dessinait des pochettes de disques de jazz pour les éditions

françaises de disques américains importés par Eddie Barclay.

Que peignait-il?

Il peignait ses amis

musiciens. Il dessinait, peignait, faisait de l’aquarelle. Les expatriés

américains le connaissaient. Mon père est aussi le premier Afro-américain à

avoir escaladé le Mont-Blanc, en 1954. Donc, à Biot, tout le monde passait à la

maison: Louis Armstrong, Charles Mingus, Max Roach, Abbey Lincoln, Art Taylor,

Johnny Griffin, Chester Himes… Ils étaient tous des copains de mon père. Quand

ils étaient dans le Sud, ils logeaient à la maison. C’est comme ça que j’ai vu

Miles en concert avec ma mère en 1963, au Festival de Juan-les-Pins. C’est

drôle, j’y ai joué vingt-cinq ans plus tard avec Tony Williams. J’ai rencontré

un photographe qui m’a montré une photo de moi enfant avec ma mère…

Et votre mère créait des bijoux.

Il y a une photo de Billie

Holiday prise par Jean-Pierre Leloir. Elle porte des boucles d’oreille et un collier, que

ma mère a créés.

Le jazz était partout à la maison.

Plus les disques! Mes

parents devaient avoir cinq mille disques. Ils m’amenaient à tous les concerts.

Mais je n’ai commencé à jouer de la musique qu’à 18 ans.

Ira Coleman avec Dee Dee Bridgewater,

Vitoria-Gasteiz, Espagne, 2009 © Jose Horna

Qu’est-ce qui vous a attiré dans le fait de jouer

de la musique?

A un moment, j’ai voulu

savoir comment se faisait cette magie. Et j’ai toujours été attiré par la

contrebasse. Quand mon père travaillait sur la pochette de Olé de Coltrane, j’étais tout petit. Pendant que le disque jouait,

il paraît que je lui aurais dit qu’il y avait deux contrebassistes! Lui ne n’en

était pas rendu compte. Ma mère m’a raconté aussi que lorsqu’elle était

enceinte, elle n’écoutait que du Coltrane. Ce sont des anecdotes... La

contrebasse est un instrument qui me correspond.

Dans quel sens?

Je suis un peu timide. Je

ne veux pas être devant le groupe. Et je n’ai pas un don musical exceptionnel que

j’aurais entretenu dès l’enfance. Je n’ai pas l’oreille absolue ni le perfect pitch. Je joue collectif. J’aime

faire partie d’un groupe et bien faire sonner les autres. J’ai choisi le bon

instrument pour ça. Mais, ce n’est pas le plus facile.

En 1966, votre mère a rejoint le mouvement spirituel

Subud en Allemagne (1966-1978), puis s’est installée en Indonésie.

J’ai baigné un peu dans

ça... J’avais 12 ans. Je me souviens d’avoir fait le ramadan quand j’avais 16

ans. Les membres Subud se posaient des questions existentielles, d’altruisme.

Ils étaient ouverts à toutes les religions. Il n’y avait pas de dogmes. Ça

attire des gens qui ne sont pas sûrs d’eux-mêmes, qui se cherchent. Comme dans

toutes les religions, il y a des personnes qui en profitent. Je n’en fais plus

partie depuis très longtemps. Pour moi, c’est un chemin individuel qu’il faut

entreprendre. Je ne pousserai jamais des enfants à aller à l’église ou

ailleurs. On en parle avant.

La dimension spirituelle de la musique, vous l’avez

toujours ressentie?

Quand j’écoute A Love Supreme, je sens qu’il y a une

dimension plus grande que les notes. Ça reflète autre chose. C’est vrai dans la

peinture, aussi.

De quand datent vos débuts de musicien?

J’ai fait mon service

militaire dans les Forces françaises en Allemagne, dans le 9e régiment

d’artillerie de marine à Trier (Trèves). A côté, il y avait la base aérienne de

Bitburg où il y avait beaucoup d’Américains. Mais j’ai surtout rencontré des

musiciens allemands, comme le pianiste Georg Ruby. A cette époque, ma mère

était partie vivre en Indonésie avec ma sœur. Mon père était à Paris. Je me

suis retrouvé tout seul en Allemagne. Je me demandais ce que j’allais faire.

J’avais étudié l’électronique comme apprenti et commencé à jouer de la contrebasse.

Puis, en sortant l’armée, j’ai travaillé quelques mois dans une usine de

cigarettes. J’ai économisé ce que j’ai gagné, et je suis parti à Cologne. Georg

Ruby m’a conseillé de me présenter au conservatoire. J’avais assez d’argent

pour vivre pendant six mois. J’ai pris des cours avec un prof’ pendant trois ou

quatre mois. Je travaillais dix, douze heures par jour. J’ai réussi l’examen. A

la deuxième leçon au conservatoire, on m’a demandé de jouer une gamme en ré

bémol. Je ne la savais pas. (Rires)

Donc, j’ai tenu un semestre... Il y avait un programme de jazz, et je suis

passé du classique au jazz. Puis, en 1979, je suis parti aux Etats-Unis pour

voir ma famille. Et mon ami de Cologne m’avait parlé de Berklee. Il m’avait

encouragé à y étudier. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir fini ma

formation classique. Je recommande ça à tous les contrebassistes, parce que c’est

important de pouvoir jouer différents types de musique. L’époque où un musicien

pouvait n’avoir qu’une seule spécialité est finie. J’ai toujours essayé de

jouer des musiques différentes. J’ai joué avec des musiciens sénégalais,

maliens, américains, latinos, etc.

Qu’est-ce qui est le plus formateur dans le

classique?

La discipline et cette approche

scientifique bien pensée avec des écoles de contrebasse bien définies. Ça apprend

à travailler l’instrument de manière efficace. Bien plus tard, j’ai pris des

cours pendant deux ans avec Homer Mensch, qui enseigne à Juilliard et à la

Manhattan School of Music. Il m’a beaucoup aidé sur la méthode de travail à

avoir. J’ai dû arrêter parce que j’étais en tournée tout le temps.

Le contrebassiste Jimmy Woode vous avait aussi encouragé?

Jimmy était comme un oncle.

Il vivait en Europe depuis les années 1950. Il avait travaillé avec Duke

Ellington, il connaissait mes parents. Je l’ai revu quand il vivait en Suisse.

Puis, il est reparti vivre aux Etats-Unis. Il m’a encouragé à jouer. Mais c’était

intimidant... Aller en Amérique, dans ce pays où tout le monde joue

monstrueusement... J’avais la trouille.

A Cologne, vous assistiez à des concerts de jazz?

J’habitais à deux pas du

Subway Jazz Club où j’ai vu Ron Carter, Ray Drummond, Buster Williams, etc. Ils

passaient tous.

Comment s’organisait votre vie quotidienne à cette

époque?

Je suis arrivé en décembre

1977 à Cologne, et j’en suis parti à l’été 1982. J’étais au conservatoire la plupart du temps.

Toutes les semaines, il y avait des concerts. Et j’ai commencé à jouer avec des

musiciens allemands et américains de mon âge.

Pouvez-vous partager un souvenir de concert

marquant?

Ron Carter à la basse-piccolo,

avec Ronnie Mathews et Kenny Washington, qui a exactement mon âge. J’ai parlé à

Ron. Il a été très gentil, m’a donné son numéro. J’ai rencontré plein de

musiciens comme ça au Subway. Les bassistes étaient très sympas. David

Williams, Clint Houston, Ray Drummond, etc. Et quand je suis arrivé à New York,

ils m’ont tous recommandé.

A la Berklee où vous étudiez de 1982 à 1984,

y avait-il beaucoup de contrebassistes?

Non, pas beaucoup, mais

les bassistes électriques étaient nombreux; c’était l’époque de la fusion. Peu

jouaient du straight-ahead.

Avec qui jouiez-vous?

Assez vite, j’ai joué avec

Terri Lyne Carrington, Greg Osby, Gene Jackson, etc.

Quel était votre état d’esprit?

Je partais pour apprendre

à jouer. J’avais hâte! J’avais déjà 27 ans… Puis, les profs ont commencé à

m’appeler pour jouer avec eux. Le premier à m’avoir appelé, c’était le

saxophoniste Allan Chase. Puis, tous les soirs, je jouais à des concerts

d’étudiants, parce qu’on avait toujours besoin d’un bassiste.

Qu’est-ce qui a été le plus formateur à la Berklee?

J’adorais les cours de

formation de l’oreille, d’harmonie, de dictée musicale, travailler la lecture; c’est tout ce qui me manquait. A ce jour, je travaille encore sur ça, ce sont

les fondamentaux. Si on arrête de

jouer une semaine, on perd. Il faut toujours entretenir.

Au départ, par l’intermédiaire de Max Roach, vous

auriez pu étudier à l’université d’Amherst, dans le Massachussetts.

Mon père et Max Roach

étaient copains. Au début des années 1950, ils traînaient ensemble à New York. Dans

les années 1960, quand il était de passage en France, Max venait chez nous.

Dans les années 1980, quand mon père est retourné vivre aux Etats-Unis, c’est

chez Max qu’il habitait. Il a même organisé une expo pour mon père à New York, c’était un ami de la famille. Un soir, en 1977, Max passe à Hambourg; je vais

le voir, je lui dis que j’aimerais étudier la musique, parce que c’est vraiment

ce que je veux faire. Il me dit alors qu’il dirige le département de musique de

l’université d’Amherst et que mon père, étant américain, on pourra sûrement se

débrouiller pour que j’étudie là-bas. Puis, à l’été 1979, je suis allé aux Etats-Unis.

J’ai passé un mois chez Max, dans le Connecticut. Ça a été une introduction à

ce monde du jazz. J’ai pu assister à l’enregistrement en studio de M’Boom.

Pourquoi avoir choisi la Berklee?

L’enseignement me

semblait plus élaboré.

Votre rencontre avec Bill Pierce a été décisive. Il y enseignait ?

Oui, depuis 1975. Il jouait

à ce moment-là avec Art Blakey. Je l’ai vu plusieurs fois dans plusieurs

formations des Messengers. A la Berklee, il dirigeait un ensemble sur la musique

de Blakey.

Votre premier concert avec lui?

C’était à Boston, pour des

lycéens. Il y avait Alan Dawson (dm), James Williams (p), Pierce (ts) et moi.

C’est là que vous avez accompagné des musiciens

historiques?

Bobby Hutcherson est passé

à la Berklee. George Coleman aussi. Terri Lyne Carrington (dm) et moi, on les

accompagnait.

Avec qui rêviez-vous de jouer?

Herbie Hancock et Tony

Williams. Des années plus tard, quand j’ai joué avec Tony puis avec Herbie, ma

petite sœur m’a écrit une lettre très touchante. Elle me disait qu’elle était

heureuse que j’aie accompagné Herbie et Tony. C’est émouvant, parce que tout

ça, je ne l’avais pas exprimé avec des mots.

De quelle contrebassiste historique vous

sentez-vous le plus proche?

De Ron Carter. Il y a une

élégance, une consistance, un niveau supérieur. Je me suis reconnu dans sa

démarche. Moi aussi, je n’ai jamais été très solo. Ça me convient beaucoup

plus. J’aime le son très ancré. Vous connaissez le disque de Gene Harris, Gene Harris of the Three Sounds? Sa

ligne de basse sur «John Brown’s Body» est d’une beauté! C’est traditionnel

mais majestueux. Ron Carter est un grand Maître.

Quand êtes-vous arrivé à New York?

A l’automne 1984. Je

partageais un appartement avec Terri Lyne Carrington et Scott Robinson. Je

jouais dans la rue avec Vincent Herring, entre la 52e Rue et la 8e

Avenue ou à Brooklyn. J’ai fait des petites sessions, des petits boulots aussi.

Les gigs arrivaient petit à petit.

Quels furent les premiers gigs importants?

A l’été 1985, je suis

retourné à la Berklee pour valider mon

diplôme. Juste avant de partir, Steve Turre m’a entendu jouer avec Ronnie Mathews.

Il m’appelle pour un concert à Newark, où je rencontre Mulgrew Miller. Presque

au même moment, James Williams m’appelle aussi pour un gig... A la Berklee,

Mulgrew me passe un coup de fil. Il me dit qu’il va enregistrer son premier

disque en trio, mais il veut le faire avec ses contemporains. Il m’a envoyé sa

musique, et nous avons enregistré avec Marvin Smitty Smith. Puis, j’ai eu des engagements avec

Carl Allen. Il m’a dit alors qu’il jouait avec Freddie Hubbard, que Freddie voulait

monter un groupe avec des jeunes, et qu’il lui a proposé mon nom avec ceux de

Kenny Garrett et Donald Brown. Je connaissais la réputation de Freddie Hubbard,

un type très intense... J’ai demandé conseil à Bill Pierce, qui m’a dit de toujours

rester cordial avec lui, de garder mes distances, de prendre la musique au

sérieux.

Et Archie Shepp?

C’était juste avant

Freddie Hubbard. Je connaissais le fils d’Archie, Pavel Shepp, de la Berklee. Il

m’a dit que son père enseignait à Amherst, et qu’il auditionnait des bassistes

pour un engagement d’une semaine à Montréal, avec Smitty Smith et Kenny Werner.

J’ai sauté dans un bus pour aller passer une audition. On a joué «In a

Sentimental Mood», et il m’a dit que j’étais engagé!

Quel souvenir gardez-vous de cette semaine passée

avec lui?

C’était chaud! On a

commencé avec «Giant Steps»: on joue le thème puis Archie part pendant dix

minutes et, quand il revient, il joue un solo de dix minutes. Ils étaient tous

comme ça! Johnny Griffin, c’était pareil. On commence avec «Autumn Leaves» et on

le joue super vite! (Rires)

Combien de temps êtes-vous resté avec Freddie

Hubbard?

Six-huit mois. On a

fait une tournée en Europe. La première date, c’était au début de l’automne... à

Cologne, au Subway, Freddie prend le micro, me présente, dit que je suis de Cologne,

que je suis parti étudier à la Berklee, et que je vais maintenant montrer à tout

le monde ce que j’ai appris. J’avais la pression! (Rires)

Qui était dans la formation?

Mark Templeton, Kenny

Garrett, Carl Allen et moi. C’était une bonne tournée. Il y a une vidéo à

Berlin où on joue avec Dizzy Gillespie et Woody Shaw. (Rires)

Et musicalement, ça se passait comment?

Il commençait à jouer et

nous, on devait s’accrocher! (Rires) Pendant

cette tournée, Freddie jouait super! La toute première semaine avec lui,

c’était au Rick’s Café Américain, à Chicago. Il avait joué sans échauffement. Ses

lèvres saignaient… Il n’avait pas joué depuis une semaine. (Rires) Mais il a bien aimé notre

énergie, on était jeunes, Carl sonnait sublime, Donald venait de jouer avec Art

Blakey.

Que jouiez-vous?

Tous ses morceaux: «One of

a Kind», «One of Another Kind», «Red Clay», «Sky Dive», etc., j’adore!

Votre passage auprès de Freddie Hubbard a tout

déclenché?

La boule a commencé à

rouler. A partir de là, j’ai fait beaucoup de concerts locaux, je jouais avec

beaucoup de monde. Puis, en 1988, j’ai auditionné pour Betty Carter.

Comment est-ce venu?

Winard Harper m’a dit

qu’elle faisait passer des auditions et m’a conseillé de me présenter.

Comment s’était passée l’audition?

Elle m’a demandé de jouer

une ballade, puis un morceau rapide et un truc de reggae, et elle m’a dit que

c’était bon. A l’audition, il y avait Stephen Scott, âgé alors de 18 ans, au

piano, et Winard Harper.

Quelle a été votre relation avec Betty Carter?

Elle était très dure avec

les bassistes. Elle claquait ses doigts comme Ray Charles pose son pied. Elle

était très old school. Elle adorait

Miles. Elle essayait de changer la façon de chanter. Elle prenait de grandes

libertés avec la mélodie. Elle avait monté son label dans les années 1970. C’est

une femme qui s’est toujours battue. Ça a été un apprentissage formidable. Si

j’accompagne n’importe quel batteur qui a joué avec Betty Carter –Clifford

Barbaro, Jack DeJohnette, Lewis Nash, Winard Harper, Greg Hutchinson, Kenny

Washington– je trouve le point de référence tout de suite.

Elle était intransigeante…

Très, c’est le genre de personnes qui vous dit des choses

négatives tous les jours. Une fois, elle a demandé à Calvin Hill d’arrêter de

jouer; il ne s’est pas arrêté. Elle lui a alors pris les mains, Calvin a piqué

une crise! Il a failli se battre avec elle. Elle était dure! Elle s’est battue

avec Cecil Taylor une fois. Un jour, je suis allé la voir à la fin d’un concert lui dire que je n'en pouvais plus. Elle était sur la défensive, c'était le dernier soir. Je l’ai

remerciée de tout ce que j’avais appris grâce à elle, et là, j’ai vu cette femme

si dure fondre puis venir m’embrasser. Je croyais qu’elle me détestait... Six

mois plus tard, elle me rappelait parce que ça n’avait pas marché avec son nouveau

bassiste.

Et vous vous êtes revus?

De nombreuses fois, elle

était charmante. La dernière fois que je l’ai vue, c’était au festival de Nice

en 1998, quelques mois avant sa mort.

Vous avez beaucoup tourné avec elle?

Beaucoup. Six semaines

à chaque fois, et elles étaient bien organisées.

Combien de temps avez-vous fait partie de sa

formation?

Deux ans. Jusqu’en 1989.

Votre première tournée en Europe, c’était avec

Freddie Hubbard?

Oui.

Et la première fois au Japon?

Avec Tony Williams.

Après Betty Carter, vous avez enchaîné directement

avec Tony Williams?

Je travaillais pendant

l’été 1989. Ma mère me répétait toujours d’aller voir Art Taylor, un ami de la

famille. Mais je n’ai jamais voulu demander d’engagements aux amis de mes

parents, ce n’était pas concevable pour moi. Il m’arrivait de les croiser, bien

sûr, mais je ne leur demandais rien. Je n’ai jamais rien demandé à Max Roach,

par exemple. Je retrouve donc Art Taylor parce qu’il voulait monter un groupe

avec des jeunes. Il y avait Jacky Terrasson, Vincent Herring et moi. On a joué lors

d’un concert caritatif au Sweetwaters pour Woody Shaw qui était tombé sur les

rails du métro et avait été percuté par un train. Ce soir-là, tout le monde

était là. Après la performance, je croise le maître de cérémonie Paul West qui

me dit qu’on a besoin d’un bassiste tout de suite sur scène. Et je me retrouve avec

Bobby Enriquez, Vernell Fournier et George Benson. On joue trois morceaux.

Après ça, Mary Ann Topper, la manager de Tony Williams, me dit que, lorsqu’elle

m’a entendu, en arrivant au club, elle pensait que c’était Ron Carter. Puis, elle

me dit que Tony cherchait un bassiste, parce que Bob Hurst partait en tournée cet

été-là avec Branford Marsalis et Jeff Watts. C’est arrivé comme ça... D’ailleurs,

cinq minutes après ma rencontre avec Mary Ann, Milt Jackson m’engageait pour une

semaine au Village Vanguard. (Rires) C’est

comme ça que les choses se sont toujours faites. J’étais trop timide pour

demander à tous ces leaders qu’ils m’engagent. Et ce qui était sain, c’était que

l’ego n’avait pas le temps de gonfler. Il y en avait toujours un pour te dire

qu’il y avait mieux que toi…

Dans ces années, vous jouiez beaucoup au Bradley’s?

Parfois, j’y ai joué des

mois entiers! J’accompagnais James Williams, JoAnne Brackeen, George Cables,

Donald Brown, Mulgrew Miller, etc. Pendant que tu joues, tu jettes un œil au

bar et, là, tu vois Ron Carter, Ray Brown, Ray Drummond, Peter Washington,

David Williams, Tommy Flanagan, George Benson, Tony Bennett, Joni Mitchell, etc.

(Rires)

Comment avez-vous préparé l’audition avec Tony

Williams?

Mulgrew m’a fait des copies

de tous les morceaux. Je les ai préparés à fond avec lui. Je vais jouer ensuite un

set avec Tony et lui à New Heaven. Le premier morceau qu’on joue est «Red

Mask». Dès l’intro de Tony, j’ai cru qu’un train de marchandises me fonçait

dessus! (Rires) C’était d’une puissance!

Il fallait s’accrocher! Après ça, il m’a dit que c’était bon. J’ai joué

tout l’été avec lui. Six mois tard, on a fait le disque Native Heart. Bob Hurst a enregistré une moitié, moi l’autre. Quelques

mois après, Tony m’a proposé de rejoindre son groupe. Jusqu’à son décès, je

n’ai raté aucun de ses concerts.

Ça se passait comment avec lui?

C’était cordial. Il y

avait la distance qu’il fallait. Pour ce qui est du business, Tony était très

honnête. Une fois sur scène, seule la musique comptait.

Et musicalement?

Au début, quand je suis

arrivé dans le quintet avec des musiciens qui se connaissaient bien et qui jouaient

ensemble depuis trois ans, j’ai eu du mal à me synchroniser avec Tony, parce qu’il

jouait tellement de choses que ce n’est pas toujours facile de sentir sa

pulsation interne, son time set à lui.

Les six premiers mois, je n’y arrivais pas. Puis, un soir, au Village Vanguard,

on joue «Foreign Intrigue». Et ça a été comme une épiphanie. A partir de là,

j’ai trouvé ma place.

Qu’est-ce qui vous impressionnait le plus chez lui?

Je dis toujours qu’il

jouait fort, mais ne faisait pas de bruit. Il fallait s’accrocher pour jouer

avec lui, car, en plus de jouer mille choses, il entendait tout ce qu’on

faisait. Ça a été une grande leçon. Et il composait beaucoup. Il y avait

toujours des nouveaux trucs. Sa musique était très structurée. Parfois, il nous

ressortait un morceau d’un an auparavant et le jouait sans partition. J’ai

beaucoup appris avec lui. Une fois, on croise Miles à l’aéroport. Il demande à

Tony pourquoi il ne monte pas une équipe de basketball avec son groupe (Rires)... parce qu’on mesurait tous plus

de 1m80! (Rires)

Comment décririez-vous Tony Williams?

Je me souviens d’une

conférence qu’il avait faite au Lincoln Center sur les batteurs de jazz. Les

musiciens noirs l’avaient critiqué parce qu’il avait inclus Buddy Rich et

Shelly Manne. (Rires) Tony est le

premier batteur de fusion, mais il ne cachait pas son amour du straight-ahead et

des Beatles. Il a arrêté l’école très jeune pour se consacrer à la musique, mais

il n’a jamais cessé d’étudier. Il a pris des cours de composition pendant une

vingtaine d’années. Il prenait aussi des cours de course de voitures. A la fin

de sa vie, il apprenait l’allemand… Le festival de jazz de San Francisco lui

avait commandé une composition pour une soirée spéciale organisée en son honneur

au Herbst Theater. Il avait écrit «Rituals» qui a été interprété en ouverture par

le Kronos Quartet avec Herbie Hancock au piano et lui à la batterie. Puis, en

deuxième partie de soirée, il y avait le quintet, composé de Tony, Bill Pierce,

Wallace Roney, Mulgrew Miller et moi, et enfin un trio électrique. C’est le

dernier grand innovateur de la musique qui swingue. Tony était aussi quelqu’un

qui a toujours recherché une partenaire. Il s’est marié très jeune une première

fois, a divorcé, a eu des liaisons. J’ai assisté à la rencontre de Tony et de

sa femme Colleen, ils étaient faits l’un pour l’autre. Là, j’ai vu Tony

heureux, il est mort auprès de quelqu’un qu’il aimait très fort.

Quel album aimez-vous le plus?

Neptune,

peut-être.

Pendant l’aventure Tony Williams, vous travailliez

avec qui d’autre?

Dans mon time-off, je jouais avec Monty Alexander.

Là, c’était complètement différent. (Rires)

Ira Coleman avec Dee Dee Bridgewater, Juan-les-Pins, 2005 © Umberto Germinale-Phocus

Avant d’enregistrer Red Earth de Dee Dee Bridgewater au Mali, aviez-vous travaillé avec

des musiciens africains ou caribéens?

Pour Red Earth, Cheick Tidiane Seck a ouvert toutes les portes. C’était

lui le directeur musical. Il a donné tous les thèmes traditionnels à Dee Dee. Avant

ce voyage, j’avais fait deux disques avec Ernest Ranglin, Below The Bassline et In

Search of the Lost Riddim, qu’on avait enregistrés et produits à Dakar.

J’avais aussi travaillé avec Baaba Maal, et Kaouding Cissoko pour son

disque Kora Revolution.

Avez-vous entendu le blues chez les musiciens du

Mali?

Oui, absolument. Les

griots, ce sont des chanteurs de gospel. C’est une musique qui crie, comme le

blues.

Avec quels autres batteurs avez-vous eu une

relation comme avec Tony Williams?

Du niveau de Tony

Williams, je ne vois pas... J’ai eu ça avec Laurent de Wilde. Ça a été un vrai

échange. Je l’ai rencontré une semaine après mon arrivée à New York. C’est un

vieux copain. C’est avec lui que j’ai renoué avec le français. J’ai quitté la

France à 12 ans, il m’a fait apprécier ma culture française. On a beaucoup

joué dans les Alliances Françaises. Puis, quand il est revenu à Paris, j’ai

continué à faire des disques avec lui. On a fait plein de tournées en Asie notamment

avec lui et Philippe Soirat.

Mulgrew Miller est

peut-être le pianiste avec lequel vous avez eu la relation la plus forte…

Mulgrew était un mec super modeste, gentil,

généreux. Il ne savait pas dire de gros mots. C’était son côté école du sud

très correcte. Il était très spirituel, sans l’afficher. Pendant les concerts,

il disait au public que les musiciens de jazz s’étaient battus pour cette

musique. C’était triste de le voir partir si tôt.

1. Walter Coleman est né à Baltimore, MD le 24 octobre 1923. Les lois ségrégationnistes lui refusant l'entrée de toutes les écoles d'art du Maryland, après un bref passage par l'université, il travaille notamment comme créateur d'affiches de théâtre avant de s'enrôler dans l'armée en 1942. Blessé en Italie et fait prisonnier par l'armée allemande, il parvient à s'échapper près du Col du Brenner. Après la guerre, il bénéficie de la bourse d'étude pour les soldats démobilisés, la «G.I. Bill», grâce à laquelle il intègre la Parsons School of Design à New York. En 1951, il émigre à Paris, rejoignant son frère aîné, Emmett, architecte. Durant ces premières années, il peint pendant la journée et passe ses soirées à échanger avec les artistes et écrivains afro-américains qui se retrouvent au Café Tournon, près du jardin du Luxembourg. Il développe une technique particulière, donnant un effet vitré, autour des portraits d'artistes et en particulier de jazzmen, sa spécialité. Après la disparition de Billie Holliday (également originaire de Baltimore) en 1959, une série d'œuvres inspirées de ses chansons est exposée à New York et à Paris. Après trente-trois ans, il finira par revenir à Baltimore pour une rétrospective au Eubie Blake Cultural Center en 1986. IL décède en 1988 d'une brève maladie.

2. Fille d'un directeur de l'urbanisme et d'une sculptrice, Vivianna

Torun Bülow-Hübe, dite Torun, est née à Malmö le 4 décembre 1927, benjamine d'une fratrie de quatre enfants qui suivront tous des carrières artistiques. Torun étudie l'art à Stockholm en 1945, alors qu'elle est enceinte de son premier enfant dont elle épouse le père, un étudiant en journalisme. En 1948, elle passe l'été à Paris où elle rencontre Picasso, Braque, Matisse. A partir de 1952, elle expose ses bijoux fabriqués à Stockholm et à Paris. Elle s'installe en France en 1956 avec Walter Coleman, après avoir divorcé de son deuxième mari, un architecte français. De ce fait, elle fréquente les musiciens de jazz, dont Billie Holiday pour qui elle conçoit des bijoux. Deux ans plus tard, le couple s'établit à Biot (Alpes-Maritimes) où Torun renoue avec Picasso. Elle produit alors de nombreuses pièces (dont certaines deviennent célèbres comme la «montre Vivianna») tandis que de jeunes orfèvres suédois viennent travailler dans son atelier. En 1966, après la fin de son mariage avec Walter Coleman, elle s'engage dans le mouvement spirituel Subud et déménage en Allemagne en 1968. Elle étend ses créations à la coutellerie, la porcelaine et les sacs à main. En 1992 son travail fait l'objet de deux rétrospectives à Copenhague et à Paris, au Musée des Arts Décoratifs du Louvre. Première femme orfèvre de renommée internationale, elle est décédée à Copenhague en 2004.

*

CONTACT: www.iracoleman.com

IRA COLEMAN & JAZZ HOT: N°477-1990

|

DISCOGRAPHIE

Coleader

CD 2015. Niels Lan Doky/Ira Coleman/Jeff Tain Watts, Reunion, Artistshare

CD 2018. Ira Coleman/Dado Moroni/Enzo Zirilli, Enzirado, Abeat 186

Sideman

LP/CD 1985. Mulgrew Miller, Keys to the City, Landmark 1507/1019

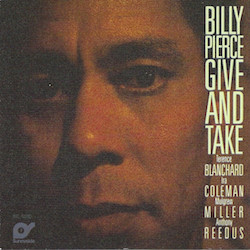

LP/CD 1987. Bill Pierce, Give and Take, Sunnyside 1026

LP/CD 1988. Betty Carter, Look What I Got, Verve 835 661-2

CD 1988. Marlon Jordan, For You Only, CBS 66895 2

CD 1989. Carl Allen and Manhattan Projects, Dreamboat, Timeless 327

CD 1989. Carl Allen and Manhattan Projects, Piccadilly Square,

Timeless 406

CD 1989. Laurent de Wilde, Odd and Blue, IDA 023

CD 1989. Tony Williams, Native Heart, Blue Note 7 93170 2

CD 1990. Renee Rosnes, For the Moment, Blue Note 7 94859 2

CD 1990. Eddie Henderson-Laurent de

Wilde, Colors of Manhattan, IDA 027

CD 1991. Vincent Herring, Evidence, Landmark 1527

CD 1991. Bill Pierce, One for Chuck, Sunnyside 1053

CD 1991. John Swana and Friends, John Swana, Criss Cross Jazz 1055

CD 1991. Tony Williams, The Story of Neptune, Blue Note 7 98169-2

CD 1991. Bob Kenmotsu, The Spark, Asian Improv 0010

CD 1992. Franco Ambrosetti, Live at the Blue Note, Enja 7065-2

CD 1992. Monty Alexander, Caribbean Circle, Chesky 80

CD 1992. Billy Cobham, Reflected Journey, Purple Pyramid 2229

CD 1992. Billy Cobham, Mirror's Image, Cleopatra 2098,

Purple Pyramid 739.2

CD 1992. Tony Williams, Tokyo Live, Blue Note 0777 7 99031-2

CD 1993. Travis Shook, Travis Shook, Columbia 473770-2

CD 1993. Vincent Herring, Secret Love, MusicMasters Jazz

01612-65092-2

CD 1993. Peter Delano, Peter Delano, Verve 314 519 602-2

CD 1993. Othello Molineaux, It's About Time, Big World

Music 2010

CD 1993. Vincent Herring, Dawnbird, Landmark 1533-2

CD 1993. Vincent Herring, Folklore, MusicMasters Jazz

01612-65109-2

CD 1994. Billy Cobham, The Traveler, Evidence 22098-2

CD 1994. Jonny King, In From The Cold, Criss Cross Jazz 1093

CD 1994. Scott Wendholt, Through The Shadows, Criss Cross Jazz

1101

CD 1994. Barney Wilen, New York Romance, Venus 2084

CD 1994. Ulf Wakenius, New York Meeting, L+R Records 45082

CD 1994. Eric Felten, Gratitude, Soul Note 121296-2

CD/DVD 1994. Barbara Hendricks & Monty Alexander Trio, Tribute

to Duke Ellington, EMI Classics/Angel 7243 5 55346-2

CD 1994. Monty Alexander, Steamin’, Concord 4636

CD 1994. Barney Wilen, Talisman, IDA 037

CD 1994. Joanne Brackeen, Power Talk, Turnipseed Music 08

CD 1995. Kathleen Battle, So Many Stars, Sony 68473

CD 1995. Michael Rabinowitz, Gabrielle’s Balloon, Jazz

Focus 011

CD 1996. Monty Alexander's Ivory & Steel, To the Ends of the

Earth, Concord Picante 4721

CD 1996. Ernest Ranglin, Below the Bassline, Island Jamaica

Jazz 314-524 299-2

CD 1996. Laurent de Wilde, Spoon-a-Rhythm, Columbia 68635

CD 1996. Tony Williams, Young at Heart, Columbia/Legacy 69107

CD 1998. Joe Chambers, Mirrors, Blue Note 7243 4 96685-2

CD 1998. Ernest Ranglin, In Search of the Lost Riddim, Palm

Pictures 2001

CD 1998. Herbie Hancock, Gershwin's World, Verve 557 797-2

CD 1998. Antonio Faraò, Black Inside, Enja Records 9345-2

CD 1999. Arkadia Jazz All-Stars, Thank you, Duke!, Arkadia Jazz

7003

CD 1999. Arkadia Jazz All-Stars, Thank you, Joe!, Arkadia Jazz

7004

CD 1999. Dado Moroni, Out of the Night, Jazz Focus 032

CD 1999. Kaouding Cissoko, Kora Revolution, Palm Pictures 003-2

CD 1999. Tim Hagans, Animation-Imagination, Blue Note 7243 4

95198-2

CD 1999. Denise Jannah, The Madness of Our Love, Blue Note 7243 5

22642-2

CD 2000. Mamadou Diabate, Tunga, Alula 1019

CD 2000. Uli Lenz, Rainmaker's Dance, Arkadia Jazz 71031

CD 2000. Byron Stripling, Byron, Get One Free…, Nagel Heyer 2016

CD 2001. Klaus Doldinger, Works & Passion, 1955-2000, Warner 8573-88087-2 (4 CDs)

CD 2001. Barbara Hendricks, Tribute to George Gershwin, EMI

Classics 7243 5 57049-2

CD 2001. David Klein, My Marilyn, Enja Records 9422-2

CD 2001. Bob Belden, Black Dahlia, Blue Note 7243 5 23883-2

CD 2002. Dee Dee Bridgewater, This Is New, Verve 314 016 884-2

CD 2002. Grady Tate, All Love, Village Records 7002

CD 2003. Louise Taylor, Velvet Town, Signature Sounds 1276

CD 2003. Pharoah Sanders, The Creator Has a Master Plan, Venus 35321

CD 2003. John Esposito, Down Blue Marlin Road, Sunjump 0001

CD 2004. Nicolas Folmer, I comme Icare, Cristal 0409

CD 2004. Dee Dee Bridgewater, J’ai deux amours, DDB 0602498697771

CD 2004. John di Martino’s Romantic Jazz Trio, So In Love, Venus 2039

CD 2005. Joe Beck, Brazilian Dreamin’, Venus 4046

CD/DVD 2006. Dee Dee Bridgewater, Red

Earth, DDB B0009091-02

CD 2009. Jessye Norman, Honor! A

Celebration of the African American Cultural Legacy, London Decca

001266002

CD 2009. Mitch Kessler, Erratica,

Sunjump 0007

CD 2009. Line Kruse, Dream, Stunt 09072

CD 2009. Jessye Norman, Roots: My Life,

My Song, Sony Classical 88697 64263-2

CD 2011. Dee Dee Bridgewater, Midnight

Sun, DDB B0015511-02

CD 2012. Robbie

Dupree, Arc of a Romance, Spectra 2159938

CD 2013. Roswell Rudd, Trombone for Lovers,

Sunnyside 1369

CD 2014. Plácido Domingo, Encanto del

Mar: Mediterranean Songs, Sony Classical 8887500685-2

CD 2014. Ray Spiegel Ensemble, Moksha, Simla House 111

CD 2016. Cyro Baptista, Bluefly, Tzadik 4014

CD 2016. Chris Pasin, Baby It's Cold Outside, Planet

Arts 301714

DVD

DVD 2001. Herbie Hancock, The Jazz Channel Presents Herbie

Hancock, Image Entertainment 0927415622

DVD 2005. Dee Dee

Bridgewater, Live in Antibes & Juan-les-Pins, DDB 87522, Emarcy/Universal

9875228

VIDEOS

Chaîne YouTube Ira Coleman

https://www.youtube.com/channel/UCzHVl_MFRTkde0rg32cTrLA

1985. Ira Coleman, Freddie Hubbard (flh,tp), Kenny Garrett (as), Mark Templeton (p), Carl Allen (dm), Ancona Jazz, Italie, 25 octobre

https://www.youtube.com/watch?v=S0_Yyo71mng

https://www.youtube.com/watch?v=s4QPcGHS2vI

https://www.youtube.com/watch?v=_w-3lY-9c9o

https://www.youtube.com/watch?v=ES6DAI6QRl4

https://www.youtube.com/watch?v=a3HZlW7fyWY

https://www.youtube.com/watch?v=lAfGMW0vbPk

https://www.youtube.com/watch?v=nMuoYoKaY-c

1985. Ira Coleman, Woody Shaw/Dizzy Gillespie (tp), Freddie Hubbard (flh,tp), Kenny Garrett (as), Mark Templeton (p), Carl Allen (dm), Berlin Jazz Festival, 2 novembre

https://www.youtube.com/watch?v=f_ThhFOVUcU

https://www.youtube.com/watch?v=p6hV4XaoMUU

https://www.youtube.com/watch?v=Keu3FH8SXqo

https://www.youtube.com/watch?v=UZ0hjgqZOZo

1989. Ira Coleman, Tony Williams (dm), Billy Pierce (ts,ss), Wallace Roney (tp),

Mulgrew Miller (p), «City Of Lights», «Geo Rose», «Warrior», «Sister Cheryl»,

https://www.youtube.com/watch?v=nkJoTY0GE8M

https://www.youtube.com/watch?v=a5FwurVBEeE

1990. Ira Coleman, Tony Williams (dm), Billy Pierce (ts), Wallace Roney (tp),

Mulgrew Miller (p), Festival de Jazz d’Antibes-Juan-Les-Pins, 27 juillet

https://www.youtube.com/watch?v=q1s3JnSnXJw

https://www.youtube.com/watch?v=uteWqWXPHzM

1990. Ira Coleman, Milt Jackson (vib), Mike LeDonne (p), Mickey Roker (dm), «Round Midnight», «Used to Be», «Speedball», Live in Japan

https://www.youtube.com/watch?v=-5u7TZhL22U

https://www.youtube.com/watch?v=Fvmv7MCsCP0

https://www.youtube.com/watch?v=YtnY49I1dD0

https://www.youtube.com/watch?v=05l-CRkESi8

https://www.youtube.com/watch?v=9VdpOiZwfg8

https://www.youtube.com/watch?v=pfxPA0U9hb4

1991. Ira Coleman, Tony Williams (dm), Billy Pierce (ts), Wallace Roney (tp),

James Williams (p), Blue Note Mount Fuji Jazz Festival, Japon, 23 août

(Sources: https://www.loc.gov/item/jots.200022067 et https://sites.google.com/site/happyjazzlife/mt-fuji-jazz-festival)

https://www.youtube.com/watch?v=Fb_1qPgWmd4

https://www.youtube.com/watch?v=PC0xKCXuzOc

1992. Ira Coleman, interview/musique Herbie Hancock (p), Tony Williams (dm), BBC-TV série Birdland, «Just One Of Those Things», «Maiden Voyage», «Sister Cheryl», 11 septembre (Source: https://www.loc.gov/item/jots.200013858)

https://www.youtube.com/watch?v=qSU0se4b4sI

https://www.youtube.com/watch?v=Aw4h61nija4

https://www.dailymotion.com/video/x5km8x

1994. Ira Coleman, Barbara Hendricks (voc), chante Duke Ellington, Monty Alexander (p), Ed Thigpen (dm), Montreux Jazz Festival

https://www.youtube.com/watch?v=LOZ0mOoXD-c

1996. Ira Coleman, Franco Ambrosetti (tp), Dado Moroni (p), Billy Drummond (dm), «My Foolish Heart», Bern Jazz Festival , Suisse

https://www.youtube.com/watch?v=flGCv4Jsc1o

2000. Ira Coleman, Herbie Hancock (p), Eddie Henderson (tp,flh), Eli Degibri (ts), Terri Lyne Carrington (dm), Cyro Baptista (perc,voc), «Fascinating Rhythm», «St. Louis Blues», «Cotton Tail», «Blueberry Rhyme», «The Man I Love», «Here Come De Honey Man», «Cantaloupe Island», «One Finger Snap», «Maiden Voyage», Jazz Central, Jazz Channel, Bet on Jazz/Image Entertainment Prod.

https://www.youtube.com/watch?v=pzsj2RioIq4

2003. Ira Coleman, Dee Dee Bridgewater (voc), Minino Garay (perc), Thierry Eliez (p,org), Patrick Manouguian (g), Hans Van Ousterhout (dm), «September Song», Festival de Jazz d’Antibes-Juan-les-Pins

https://www.youtube.com/watch?v=0bFK59JnOWY

2005. Ira Coleman, Dee Dee Bridgewater (voc), Minino Garay (perc), Marc Berthoumieux (acc), Patrick Manouguian (g), «Ne me quitte pas», Festival AVO Session, Bâle, Suisse, 6 novembre

https://www.youtube.com/watch?v=UpJWOZ6ESzo

2007. Ira Coleman, Dee Dee Bridgewater (voc), Edsel Gomez (p,org), Patrick Manouguian (g), Hans Van Ousterhout (dm), «Speak Low», North Sea Jazz Cruise, juillet

https://www.youtube.com/watch?v=TnLbT2WNSVk

2007. Ira Coleman, Dee Dee Bridgewater, Kabine Kouyate/Assitan Kita (voc), Edsel Gomez (p,org), Minino Garay (perc,dm), Lansine Kouyate (balafon), Baba Sissoko (n’goni), Adama Diarra (djembe), Mamadou Cherif Soumano (g, kora), «Afro Blue», «Bani (Bad Spirits)», «Footprints», «Demissйnw (Children Go Round)», «Sakhodougou (The Griots)», «Massane Cissи (Red Earth)», «Compared To What», JazzOpen, Stuttgart, Allemagne

https://www.youtube.com/watch?v=2VwYMwSstDc

2014. Ira Coleman, Berklee College of Music

https://www.youtube.com/watch?v=vNOuokw5NTg

2016. Ira Coleman, Biréli Lagrène (g), Antonio Faraò (p), Lenny White (dm), Montreux Jazz Festival

https://www.youtube.com/watch?v=eAUt4H4mZVg

2019. Ira Coleman, Antonio Faraò (p), Mike Baker (dm), «Brother Kenny», Jazz in Marciac, août

https://www.youtube.com/watch?v=VmwDw7LjAt0

2019. Ira Coleman, Jonah Kreitner (vln), Tony Purrone (g), Lenny White (dm), «On the Sunny Side of the Street», «Automn Leaves», CD Fiddlin’, 9 septembre

https://www.youtube.com/watch?v=FJOuPjZrZOE

|