|

|

© Jazz Hot 2019

|

Le quintet de Christian Brenner

Café Laurent, Paris, 22 décembre 2018

© Jean-Pierre Alenda

Paris en clubs

Décembre 2018 - Janvier 2019

En ce samedi

22 décembre, au Café Laurent, Christian Brenner (p) nous proposait un quintet

de choix, en compagnie de Frédéric Borey (ts), Yoann Loustalot (tp), Pier Paolo

Pozzi (dm) et Yoni Zelnik (b). Tout commence par «And What If I

Don’t» de Herbie Hancock, et on sent déjà que la magie du jazz sera de la

partie rien qu’à écouter la façon dont les musiciens servent la mélodie plus

qu’ils ne se mettent en valeur. «Bag’s Groove», le standard de Milt

Jackson, confère une couleur classique bienvenue à l’ensemble, tandis que

«Blimey» de Ted Brown est réorchestré pour combler l’absence de la

guitare de Jimmy Raney. «Blue Silver» est un hommage à Horace

Silver, que Christian Brenner interprète avec toute la délicatesse requise. «Comin’

Back» d’Hank Mobley témoigne de la passion manifestée par Frédéric Borey

dans son jeu comme dans sa musique, alors qu’«Elora» de Jay Jay

Johnson met en évidence la grande cohésion du groupe, nourrie d’une complicité évidente

entre les musiciens et aussi, bien sûr, d’un nombre d’heures de jeu qu’on

imagine conséquent. «Funk in Deep Breeze» sonne plutôt comme un

tribute à Chet Baker, sur lequel Yoann Loustalot excelle tout particulièrement,

avant que le groupe ne se frotte à forte partie sur le «Half

Nelson» du quintet de Miles Davis. Vient ensuite, sans doute, le grand

moment de la soirée, «Idle Moments» de Grant Green, où le duo de

souffleurs entonne la mélodie de concert dès l’entame de la composition, à

l’instar du dernier tiers d’un titre lent d’anthologie, où Joe Henderson et

Bobby Hutcherson délivraient une prestation aux qualités uniques. «My Blues House» de Benny Golson

est un retour au blues le plus pur et représente l’acmé du travail rythmique de

Pier Paolo Pozzy et Yoni Zelnik, qui retrouvent l’esprit de la pulsation engendrée,

à l’origine, par Paul Chambers et Art Blakey dans leurs performances

respectives. Enfin, «Totem Pole» de Lee Morgan clôt en beauté un

set parfait pour annoncer les réjouissances de fin d’année en une période trouble

où l’esprit jazz apparaît d’autant plus fondamental qu’il porte en lui un

certain nombre d’idéaux esthétiques qui appellent une société plus humaine. Une

soirée où les grandes figures du jazz ont souvent brillé de façon fort

bienvenue, comme pour conjurer les mauvais sorts recelés par notre époque. JPA

Eboni Founden Quartet

Jazz Café Montparnasse, Paris, 25 janvier 2019

© Jérôme Partage

Le 25 janvier, nous avons découvert au Jazz Café

Montparnasse, Eboni Founden, originaire de Kansas City. Chanteuse et comédienne

(elle s’est produite dans les clubs de jazz comme sur les scènes de comédie

musicale), elle a notamment interprété le rôle d’Ella Fitzgerald au théâtre.

Une double carrière qui se traduit par une technique vocale irréprochable, un

swing impeccable, mais une expression qui manque quelque peu de profondeur. Elle

était par ailleurs fort bien mise en valeur par la rythmique qui

l’accompagnait: l’excellent Laurent Marode (p) –dont les interventions

ont parfois davantage capté notre attention que celle du leader–, Sophie Druais

(b) et Patrick Filleul (dm). Au programme, un enchaînement de standards bien

exécutés: «Autumn Leaves», «Bye Bye Blackbird»,

«What a Difference a Day Makes»… En avançant dans le concert,

l’expression d’Eboni Foundren a gagné en intensité (belles versions de

«The Nearness of You» et de «Stormy Weather») et tandis

que le répertoire s’orientait progressivement davantage vers le blues et le

soul, une fièvre groovy a fini par gagner l’assistance. Au final, Eboni Founden ne manque pas de qualités, mais

juste d’un petit grain de folie, d’un vécu qui donnerait davantage de corps à

ses interprétations. Les années les lui apporteront peut-être. JP

Le 31 janvier, Nicolas Fabre (p), Bertrand Beruard (b) et Nicolas Favrel (dm) nous offraient

au Sunside un superbe concert, témoignant par l’exemple de ce qu’une fougue

juvénile est encore en mesure d’apporter au jazz, quand elle s’allie, comme ici,

à un sens musical aiguisé et à une culture artistique étoffée. La première partie de soirée est consacrée à

l’album Through The Season qui fait

montre de qualités plus entendues depuis longtemps, et qui n’est pas sans

évoquer la période The Art of The Trio

de Brad Mehldau, imprégnée d’une même poétique de l’instant. «Source»,

le bien nommé, se présente comme la genèse d’un projet que la timidité non

feinte du leader, dès lors qu’il s’efforce de parler à son public, souligne

plus qu’elle n’infirme son propos. La première chose qui frappe en ce qui

concerne l’agencement des timbres, la hauteur des sons, c’est un appareillage parfois

proche de la veine symboliste initiée par Erik Satie, établissant un cousinage de

fait avec les grandes fresques sonores proposées par la musique contemporaine. Mais

Nicolas Fabre s’inscrit surtout, de par son propos lui-même, mais aussi son

phrasé à la fois intimiste et délié, dans l’expression afro-américaine, et son

trio n’en oublie jamais de swinguer subtilement, comme en témoigne le

magnifique «Song For Ahmad» dont les différents segments s’articulent

savamment pour séduire jusqu’aux oreilles rétives ou sceptiques. On est parfois

très proche du Ahmad Jamal de Blue Moon, et

ce n’est pas par hasard si cette référence intervient à différents moments du

concert, tant l’illustre pianiste a œuvré pour que le jazz soit considéré à

l’instar de la musique classique européenne, allant même jusqu’à nier la

spécificité de l’improvisation jazz. Le sens du groove de Bertrand Beruard est

empreint d’une tonalité spirituelle, tandis que la virtuosité décalée de

Nicolas Favrel laisse augurer d’influences multiples dans un jeu de batterie

riche et ondoyant. «Contemplation» confirme la veine onirique de

l’édifice sonore sculpté sous nos yeux, propice aux explorations musicales les

plus évanescentes, avant une ampliation par le long crescendo en forme

d’ascension ultime, «L’Envol» dont le drive est d’autant plus

impressionnant qu’il laisse la part belle aux silences ornant ce qui

s’apparente à une ample respiration métaphysique et quintessentielle. Si le

combo n’a pas pour ambition d’émuler Vivaldi et ses «Quatre

Saisons», il n’en délivre pas moins en live un véhicule puissant pour les

émotions du public venu en nombre pour assister à ce concert de présentation de

l’album Through The Seasons, une

œuvre qui évoque aussi bien les paysages défilant par la fenêtre d’un train, le

sentiment de perte qui suit une épreuve de la vie, ou la chaleur d’un foyer et

la joie associée aux retrouvailles avec un être cher. Sur «Lueur», le trio est rejoint par Jan Shumacher (tp,flh) et Patrick Valey (g) qui confèrent à

la musique jouée une ampleur et un

relief spectaculaires par leur charisme personnel et leur générosité d’artiste,

alternant phrasé staccato et jeu solo frisant le hors phase pour générer des

tensions au plus profond d’une trame sonore par ailleurs particulièrement

harmonieuse. Une séquelle du Miles Davis de Walkin’,

«Solar» le bien nommé «Silence» de Charlie Haden, ainsi

qu’un «My Funny Valentine» complètement revisité, achèvent de nous

convaincre que cette soirée est décidément placée sous les meilleurs auspices. Et

c’est finalement sur un solo de batterie étourdissant, que le combo achève le troisième

et dernier set d’un concert de près de trois heures, dont l’acmé se situe sans

doute durant la magnifique trilogie «Inner Side»,

«Trovare» et le titre éponyme «Through the Seasons». JPA

Textes et photos: Jean-Pierre Alenda et Jérôme Partage

© Jazz Hot n° 686, hiver 2018-2019

|

Autumn in Brussels

Octobre-Novembre 2018

Le 5 octobre, la

petite salle du Palais des Beaux-Arts

(500 places) accueillait le concert de James

Farm, le groupe emmené par Joshua

Redman (ts) et Aaron Parks (p, kb). Matt Penmann est à la contrebasse; Eric

Harland à la batterie. Nous nous étions enthousiasmés cet été au cours des

trois soirées parrainées par le ténor au festival Dinant Jazz. C’est donc avec

un apriori favorable que nous étions venus découvrir James Farm et le fruit des

deux albums publiés en 2009 et 2014 (JamesFarm

et City Folk). Le premier thème est

d’emblée enlevé sur un tempo soutenu dans un style contemporain très ouvert. Le

quartet est remarquablement soudé derrière Joshua Redman (ts) qui s’envole avec

une grande maîtrise dans les harmoniques. Le son est viril dans tous les

registres: ample dans les graves, déchirant à l’aigu; l’articulation est aisée

et le discours s’articule sur des séquences réinventées puis déstructurées.

Lorsque le ténor passe la main au claviériste, les surprises se succèdent avec

des solos aériens, des tempos doublés. Le répertoire fait référence aux deux

albums mais les morceaux, très longs s’apprécient comme des suites avec des

paroxysmes et des relâchements. Tous les musiciens du quartet signent les

morceaux: «Two Steps», composé par Matt Penmann, lequel nous gratifie

d’un très beau solo sur «High Tea». La salle exulte. Les artistes sont ravis et

reprennent, en bis: «City Folk».

Pour fêter ses 25 ans de carrière, le Brussels Jazz Orchestra était au Studio 4 de Flagey le 10 octobre. Pour

l’occasion, le big band avait invité Maria

Schneider. La compositrice américaine s’était déjà produite dix ans

auparavant avec les hommes de Frank Vaganée (as). On s’attendait à des

retrouvailles tout-feu-tout flamme. Au cours des deux heures de concert, la

cheffe parla beaucoup, expliquant à l’envi les inspirations qui sous-tendent

ses œuvres: country, comme les

prairies de la ferme familiale au Minnesota; légère,

printanière-primesautière en souvenir des chants d’oiseaux à Central Park (appeaux

en sus); romantique aussi avec des originaux qui fleurent les productions

hollywoodiennes (j’ai cru revoir quelques images de «Sur la route de Madison» avec

Clint Eastwood et Merryl Streep). Les

œuvres sont ciselées avec des arrangements complexes ou plus classiques;

avec des passages laissés libres aux solistes de l’orchestre: Nico

Scheppers et Pierre Drevet (tp), Lode Mertens (tb), Nathalie Loriers (p) et la

majestueuse section de saxes: Frank Vaganée et Dieter Limbourg (as,fl), Kurt Van Herck (ts) et Bart

Defoort (ts, fl, ss), Bo Van der Werf (bs, cl, bcl). Une musique intense et un

beau concert qui, parfois, nous laissa sur notre faim.

Nous ne pouvions pas manquer de retrouver Pascal Mohy (p) pour son passage en

trio à la Jazz Stationavec Sam

Gerstmans (b) et Quentin Liégeois (g). Le pianiste illustre en Belgique,

aujourd’hui, la quintessence du bebop qui déménage avec tous les

attirails: syncopes, envolées, stop chorus, groove. Les classiques sont

revisités: «On the Sunny Side of the Street», «Round’ Midnight»,

«Ornithology», une valse originale: «Very Early», «Little Melody»

de Miles Davis. Tel Monk, Pascal Mohy semble halluciné; les morceaux sont

enchaînés avec de très beaux échanges entre le pianiste et son bassiste. Dans le premier set, Quentin Liégeois apparaît

en retrait de la complicité qui rassemble les deux autres. Survient «But not for

Me» magistralement envoyé à la basse, puis: «I Fall in Love Too Easily»

et «I Want to Be Happy». On aimerait revoir le pianiste liégeois beaucoup

plus souvent à la Jazz Station.

Le Musée des

Instruments de Musique a pris l’habitude de proposer des concerts de midi –

en classique comme en jazz – avec des élèves des Conservatoires de Bruxelles

sous la direction de leurs professeurs. La saison et les thèmes sont définis à

l’avance, ce qui réserve parfois quelques surprises. Le 16 octobre, il avait confié la présentation d’un «Tribute to Chet

Baker» à Michel Paré (tp). L’enseignant

avait choisi de constituer un sextet avec trois jeunes trompettistes:

Emile Hennuyer, Dan Luo et Edouard Monnier; Thierry Gutmann, prof

lui-aussi, était à la batterie; la rythmique était assurée par deux

élèves: Alexandre Jadoul(g) et Everton Rodrigues de Souza (b). Des

arrangements du maître présentaient le sextet en harmonie et en solos sur

«Sonny Boy», «Tynan Time» et «Minor Yours» d‘Art Pepper et, en finale:

«Little Girl» de Hyde & Henry avec de jolis chases des trois trompettistes. D’autres œuvres étaient jouées en

trio ou en quartet afin de mettre chaque soliste en avant. Ainsi: «Let’s

Get Lost», «On a Misty Night» de Tadd Dameron, «Black Eyes» et, bien

évidemment: «But not for Me». Je ne m’étendrai pas sur les qualités du

guitariste et du contrebassiste qui, c’est certain, doivent approfondir leurs

études. Je fus en revanche étonné par la justesse et les aptitudes de Dan Luo

et Edouard Monnier; leur manière de phrasé, après quelques semaines de

préparation, apparait déjà de bon augure.

Quelles que soient les raisons qui amenèrent à une salle

comble pour le quartet d’Avishaï Cohen

(tp) le 19 octobre à Flagey, il est un fait certain:

le jeune israélien (40 ans) a trouvé sa place à l’avant du panthéon

contemporain. Le répertoire est constitué de longues compositions, profondes et

très poétiques comme cette ballade lente: «Magic», qui ouvre le concert à

la trompette bouchée. Dès le premier chorus, on se prend à revivre l’«Ascenseur

pour l’échafaud». Le jeu est clair et la sonorité davisienne/fin des années 50.

Le second thème débute par une longue introduction jouée en accords des deux

mains par le pianiste Yonathan Avishaï. Lorsque le trompettiste rentre et

expose le thème on est agréablement surpris par le drumming de Ziv Ravitz;

il ponctue, concentré, lucide, fusionnel avec le discours de son leader. Au

solo d’Avishaï Cohen succède un duo piano/contrebasse (Barak Mari, b) et le

tempo s’accélère avant un decrescendo joué par le trompettiste dans l’ouïe du

grand piano. «Dream Like a Child» est débuté à l’archet puis développé,

symphonique, en trio piano/basse/batterie. Avishaï Cohen, en retrait, écoute et

laisse les sidemen s’exprimer longuement avant de reprendre et de changer le

tempo pour un dialogue intense avec son batteur. Le concert se déroule ponctué

entre les morceaux par quelques messages pacifistes qui vont jusqu’à témoigner

de la compassion pour les peuples voisins – Palestiniens et Syriens: «Will

I Die, Miss? Will I Die» puis «The Fall». La beauté des thèmes et la

sonorité claire du trompettiste interpellent. L’interaction entre les musiciens

est spectaculaire. Les moods s’intensifient et les tempos sont doublés vers la

fin du concert alors que Ziv Ravitz s’implique habile, disert et chantant.

Avishaï Cohen joue une démarcation de «Summertime» et la soirée se clôture sur

un bis et un beau solo de contrebasse de Barak Mori.

Depuis quelques années, la Jazz Station a pris soin d’inviter les délégations étrangères

présentes à Bruxelles de proposer l’un ou l’autre groupe représentatif du jazz

vivant dans leur pays. Ainsi font le Grand Duché de Luxembourg, la Hollande, le

Canada, l’Allemagne (aucune nouvelle de la France)… Deux soirées à l’initiative

du Goethe Institut et de l’Ambassadeur d’Allemagne étaient proposées le 26 et

le 27 octobre. Le vendredi 26 octobre,

nous avions choisi d’aller écouter le Ka

Ma Quartet composé de Katharina Maschmeyer (ts, ss, bcl), Nils Polheide (g,

eb), Dirk Schlad (p, kb) et Jens Otto (dm). Pour l’occasion, le groupe avait

également convié le percussionniste Nippy Noya à se joindre à eux. La musique

du groupe est à tendance pop-jazz et

jazz-rock («Open Road», «Beat It») sur un jeu de batterie très (trop) régulier

qu’enrichit joliment le percussionniste indonésien. Katherina Maschmeyer possède

une sonorité ronde, juste et puissante mais c’est incontestablement Nils Polheide

qui dirige le groupe, impose ses arrangements, choisit les tempos et pose les

accentuations. Son jeu est clair, ses modulations aux pédales:

judicieuses, mais son volume, trop élevé, couvre les phrases inventives du

claviériste. Dirk Schald assure d’ailleurs la ligne de basse lorsque Nils

Molheide échange sa basse pour de beaux solos de guitare. Les morceaux

présentés sont très agréables, alternant les influences blues, gospel, rhythm

and blues et country («Springfield»). La

première partie s’est clôturée avec un arrangement surprenant de «Love Supreme»

au cours duquel on a apprécié l’inspiration du guitariste et plus encore celle

du claviériste qui nous confiera au cours du break qu’il n’est là qu’en

remplacement du titulaire! Le second set a débuté par un long solo de

Nippy Noya aux percussions enchaîné par le groupe avec une ballade. En

bis, «My Band For You» écrit et joué par Dirk Schald nous a confortés

dans notre choix du jour. Et dire que nous avons manqué le concert du lendemain

qui, raconte-t-on était encore plus savoureux!

On peut, comme moi, ne pas connaitre Wolfgang Muthspiel (g), mais quand on apprend qu’il a enregistré

deux disques chez ECM avec le trio de

Brad Mehldau (p); que Larry Grenadier (b) et Jeff Ballard (dm) seront

présents le 7 novembre à Bozar, on doit se déplacer pour y jeter

une ou deux oreilles. Ce qui fut fait! Ce soir-là, le quintet, outre le

bassiste, le batteur et le leader, comptait dans ses rangs Matthieu

Michel (tp) et Colin Vallon (p). Le guitariste autrichien cherche, parait-il, à

brosser des climats légers… Très légers,

alors! Il n’y a aucun relief dans cette musique faite de symphonies d’une

platitude totale. Pas un seul morceau qui swingue, des phrases sans créativité…

«Father and Sun», «For Django», «Blueshead», «Looking For Lullaby»… constituent

l’essentiel d’un répertoire d’une fadeur extrême avant qu’en finale: «Sometimes

My Prince Was Gone» et «Where the River Goes» nous sortent de notre torpeur. Lorsque

pour un thème, «Looking for Lullaby», Wolfgang Muthspiel passe à la guitare

acoustique, c’est pour nous servir, en accords, une espagnolade sur une attaque de basse à l’archet. «For Django» se

voulait un hommage à Django Bates (p). Nous aurions préféré que l’honoré fusse

lui-même derrière les claviers! De Colin Vallon (tp, flh), statué sur une

chaise, on put apprécier la beauté du son, au bugle, sur «Sometimes My Prince

Was Gone», mais c’est peu de chose au cours d’un concert de 90minutes!

Ces dernières années, il n’y a plus eu beaucoup de concerts

de jazz au Théâtre 140 de

Schaerbeek. C’est bien dommage pour cette petite salle (500) située dans un

quartier de Bruxelles très convivial (c’est

le mien). Pour cette occasion rare, Stéphane

Mercier (as) venait, le 8 novembre,

inaugurer la première d’une tournée

célébrant la sortie de son nouvel album. Son quintet offre un jazz, un vrai,

celui que nous aimons, sans tangentes ni parallèles. Le concert démarre sur

«Noé» avec une accroche chaloupée à la guitare. La ballade «Samsara» suit,

envoûtante - solo de guitare, solo de basse, solo d’alto, thème. Puis: «L’Arche de Noé» («Noah’s Ark»),

«Artichoke Facial» en un salut à Mark Turner (ts) et Philippe Thomas (tp), les

amis de Berklee. Les solos de basse et de sax alto sont bien enlevés. «Eternally

Yours» (un 5/4) de Peter Hertmans (g) nous rappelle que le doyen (1960) des

musiciens de ce groupe intergénérationnel reste une des valeurs les plus sures

de la guitare belge. Cédric Raymond (b, 1980) est mis en avant avec «Trois». «Je

me suis fait tout petit» de Brassens souligne par les syncopes le talent

d’arrangeur du leader. Pour introduire «The Jazz Studio», Stéphane Mercier

raconte sa rencontre avec Peter Hertmans dans cette mythique école de jazz

anversoise en 1989. Le tempo, rapide, s’enrichit de très beaux solos (as + kb)

puis s’accélère sous l’impulsion du guitariste et du batteur: le discret

(jusqu'alors) Matthias De Waele. Stéphane Mercier envoie «For Emilie»:

une valse, une larme dans un baiser, pour son amoureuse.«Route 166» clôture le concert avant «Remember»: la

belle composition et l’excellent solo de Peter Hertmans. Je dois avouer une

certaine déception à l’issue de ce live. Je n’ai pas retrouvé l’envolée enjouée

de l’album; le saxophone laissait quelques déchirures

(sonorisation?) et Nicola Andreoli (p), défavorisé par le Rhodes,

apparaissait absent. La tournée et la route (166) devrait très vite corriger

ça!

Le 15 novembre, le

Studio 4 de Flagey accueillait E-Collectivre de Terence Blanchard (tp): Fabian Almazan (kb), David Gonyard

(eb), Chrles Altura (g) Oscar Steaton (dm). Le concert débute par trois

morceaux enchaînés en 35 minutes. Pas d’annonces ni de désannonces, aucune

présentation, pas un seul sourire et une musique assourdissante. Le batteur

frappe les peaux comme un sourd sur un tempo dérangeant, irrémédiablement

binaire. La sonorité de trompette est trompeuse, tronquée, transformée par une

programmation déterminée par le clavier de l’Appel, omniprésent au milieu de la

scène. On est proche du Miles Davis-fin de carrière mais en moins accrocheur.

Le pianiste n’est pas en reste qui use et abuse des programmes, accompagné par

Terence Blanchard sur une clavinette synthétisée! La basse électrique

sonne «normale» mais le pauvre David Ginyard n’aura même pas le loisir de prendre

un solo. Heureusement qu’il restait Charles Altura à la guitare; ses

phrases sont jolies et la sonorité est belle; modulée par les pédales,

mais simplement belle. Parmi ce pêle-mêle de pop-rock, de hip-hop (poème

préenregistré), de rhyhtm and blues et d’abus électro-soniques, la guitare parait

bien esseulée. A la fin du concert, on retiendra, jouée en solo par le

guitariste: la musique de Blackkklansman,

le film de Spike Lee. Vous aimeriez savoir comment j’ai apprécié Terence

Blanchard?... Avec beaucoup de tristesse! Qu’elle est loin la

période des Jazz Messengers!

Morose? Le mois de novembre devait-il rester morose

jusqu’à la fin? Fort heureusement non, grâce au concert offert par le

quartet de Piet Verbist (b, 1961),

le samedi 17, à la Jazz Station. Accompagné de Bart

Borremans (ts), Bran Weijters (p) et Wim Eggermont (dm), le bassiste flamand

respirait la joie de jouer, d’être bien entouré et d’être ovationné par un

aréopage enchanté. Du jazz, enfin! Quelle bonne idée! «Suite

Reunion», «Hope in Despair», «The Beauty in the Beast», «Asylum»: un

thème arabisant en hommage aux réfugiés, «Bright Minor» pour son fils et «Blues Excuse»

en finale… Rien que des originaux de Piet Verbist publiés sur l’album Suite Reunion (Origin)! Au cours du

titre éponyme, construit en trois parties, on remarque la rondeur et la

puissance de Bart Borremans (ts) qui utilise un

micro positionné dans le bocal de l’instrument (une création d’un

facteur français). Il vibre, il growle, puis il salit le son, le déchire et

part en harmoniques. C’est intense! Dans le jeu de Bram Weijters, on note

des influences du côté de Wynton Kelly et d’Horace Silver – entre-autres. Sur

«Bright Minor» on retient son solo en block

chords. Le leader-bassiste, tout sourire, distribue les parties et prend un

solo magnifique sur une balade. Le son est pur et juste et son attaque est

remarquable de précision. Il semble jouer comme il parle: volubile et

gai. Le quartet est soudé et le drive de Wim Eggermont (dm) séduit par sa

justesse (excellent solo sur «Blues Excuses»).

La qualité des musiciens et leur feeling inscrivent ce concert dans les grands moments

de ce début de saison.

Les Lundis d’Hortense

se sont associé pour quelques concerts à leur pendant flamand: Jazzlab Series. Pour lancer cette

première grande tournée associative, ils présentaient le 21 novembre, à la Jazz Station, un concert en deux temps: une

première partie avec un duo wallon: Jean-Paul

Estiévenart (tp) et Sam Gerstmans (b)

et, après le break: un second set avec la nouvelle mouture du sax ténor

flamand Steven Delannoye. Le premier

morceau est introduit par une improvisation de Sam Gerstman continuée par Jean-Paul Estiévenart à la

trompette bouchée (une pratique dont il use rarement). Suivent une série de

dédicaces. «Con Passion», d’abord, en hommage à Roy Hargrove décédé dans le

mois. La profondeur du jeu de trompette crée l’émotion et le solo de

contrebasse qui suit est d’une remarquable créativité. Viennent ensuite:

«Bert Sketches» pour Bert Joris et «Graceling Gray»: une ballade

d’Ornette Coleman qui plait par des sons étranglés. «Good Bates» de Tadd

Dameron, sur un arrangement de Dizzy Gillespie, est exposé bouché et continué

ouvert. La complicité des deux musiciens est stupéfiante de bon goût dans cette

formule qui ne supporte aucune tricherie. Le temps d’écluser une «Léopold 7» (bière

liégeoise au gingembre) et on passe à autre chose: le trio drumsless de

Steven Delannoye (ts, bcl) avec Nicola Andrioli: l’incontournable pianiste

et Bert Cools: guitare, pédales, loops et divers effets. Changement de

sonorisation aussi! Trop fort, trop d’écho! Après «One

Chance»: un premier thème au saxophone, le leader passe à la

clarinette-basse puis revient au ténor pour«Choices in a Young Life». Suit:

«Salon d’Harmonie»: une suite, titre éponyme du nouvel album publié par

El Negocito. La part belle est faite aux effets tripotés par Bert Cools (g)

qui, notamment, caresse les cordes de sa guitare avec un archet. Nous n’étions pas préparés à écouter une œuvre

si complexe qui privilégie les climats et abandonne la plus petite référence

aux canons du jazz. Avec un peu plus d’attention à la notice promotionnelle,

nous aurions pu lire que l’artiste s’est inspiré de Ravel, de Schönberg et de

Sun Ra. On commence déjà à s’ennuyer ferme avec les différentes parties de

l’œuvre: «Waves», «Seaside», puis «Mellow Shine» avec des percussions

programmées en loops, un solo d’archet sur guitare, des changements de la clarinette-basse

au saxophone et des tripotages de Bert Cools: guitariste mais aussi

Dee-Jay. Les symphonies intellectuelles de Steven Delannoye veulent sans doute

agir comme des psychotropes. Pardon, nous ne consommons pas de ces

choses-là! Encore moins dans cet endroit-là qui devrait rester un temple

dédié au jazz, des origines jusqu’aux tendances les plus actuelles, mais

toujours sous le signe de…

Texte: Jean-Marie Hacquier

Photos: Pierre Hembise et Roger Vantilt

© Jazz Hot n° 686, hiver 2018-2019

|

Larry Browne (voc) et Pierre Christophe (p)

Café Laurent, Paris, 14 novembre 2018

© Jérôme Partage

Larry Browne & Pierre Christophe

14 novembre 2018, Café Laurent, Paris

Le 14

novembre, Larry Browne (tp, voc) et Pierre Christophe (p) étaient en duo au

Café Laurent. Cette formule sans section rythmique a donné au pianiste l’occasion

de s’appuyer davantage sur ses belles qualités de main gauche, dans un exercice

très proche du piano solo. Et quelle merveille! Partenaire idéal pour Larry

Browne (les deux musiciens se connaissent depuis vingt ans) par sa large connaissance des standards et son

jeu imprégné de swing, Pierre Christophe s’est montré magistral sur le

répertoire basien (superbe solo aux accents stride sur «Broadway»)

et tout aussi flamboyant sur «My Rêverie», composition de Claude

Debussy, adaptée en 1938 par Larry Clinton et réarrangée par Larry Browne. Une

expressivité pianistique qui est aussi passée par le blues («I Always Be

in Be in Love With You»). Le comparse, Larry Browne, ne fut pas en reste,

plus présent au chant qu’à l’instrument, il n’en a pas moins livré un bon solo

à la trompette bouchée sur «April in Paris». Avec naturel et bonne

humeur, il s’est promené avec aise du jazz aux mélodies latines, en passant par

la chanson française. Une soirée qu’on a savourée, entre le plaisir d’un

excellent jazz et le cadre à la fois élégant et convivial du Café Laurent. Les

bonnes ondes de Bison Ravi sans doute, qui raisonnent encore à l'adresse du mythique Tabou.…

Texte et photo: Jérôme Partage

© Jazz Hot n° 685, automne 2018

|

Bernstein on Broadway

6 novembre 2018, Conservatoire du 20e arrondissement

A l’occasion du centenaire de la naissance de Leonard Bernstein (25 août 1918 Lawrence, MA - 14 octobre 1990 New York, NY), l’Ambassade des Etats-Unis et le Conservatoire Georges Bizet du 20e arrondissement de Paris ont organisé un concert gratuit dans le cadre d’une tournée «Bernstein on Broadway» réunissant Kurt Ollmann, baryton ayant eu la chance de travailler avec le maestro, dont il parle avec toujours autant d’admiration pour son intelligence et son travail abouti, Mackenzie Thomas, soprano et actrice née, accompagnés au piano par John Ferguson.

John Ferguson (p), Mackenzie Thomas (soprano), Kurt Ollmann (baryton)

Bernstein on Broadway, Conservatoire du 20e arrondissement, Paris, 6 novembre 2018 © Alexandra Green

Hélène Sportis

© Jazz Hot n° 685, automne 2018

|

Jazz à Eaubonne

23 octobre 2018, Salle de L'Orangerie, Eaubonne (95)

Depuis quinze ans, l’association «Eaubonne Jazz» organise un concert tous les

mardis soir. Ainsi, chaque semaine, les amateurs de jazz du Val-d'Oise et

d’au-delà (Eaubonne n’est qu’à 20 minutes de train de la gare St Lazare), se

retrouvent-ils dans la coquette salle de L’Orangerie, laquelle peut accueillir

une centaine de places qui trouvent toutes preneur. Après la disparition en

2011 de l’animateur historique de l’association, Jean-Yves Denis, c’est sa

compagne, Danièle Thiery qui a repris le flambeau, épaulée par une équipe

fidèle de bénévoles qui accueillent les musiciens avec simplicité et

gentillesse. Un abord décontracté qui tranche singulièrement avec la

froideur de certains lieux parisiens.

Jeb Patton (p) et Dmitry Baevsky (as)

Jazz à Eaubonne, 23 octobre 2018 © Jérôme Partage

Le 23 octobre, c’était le beau duo

Dmitry Baevsky (as)-Jeb Patton (p) qui était à l’affiche d’Eaubonne Jazz. Le

Russo-Américain (qui vit désormais en région parisienne) et le disciple de Sir

Roland Hanna sont des complices de longue date. Une entente qui se ressent sur

scène et qui a pu être captée dans leur récent enregistrement, We Two (Jazz & People), récemment

chroniqué dans Jazz Hot. Le

répertoire joué va de Billy Strayhorn («Le Sucrier velours») à Cole

Porter («You'd Be So Easy to Love») auxquels s’ajoutent quelques bonnes

compositions originales («For Sonny», de Baevsky). L’altiste se balade avec

aisance sur la somptueuse toile harmonique tissée par le pianiste. Leur

dialogue, riche et relevé, met sans arrêt le swing et le blues à l’honneur. Un

véritable régal qui s’est achevé sur un ultime titre ellingtonien, «Pie

Eye’s Blues».

Texte et photo: Jérôme Partage

© Jazz Hot n° 685, automne 2018

|

Philippe Milanta, Dominique Lemerle,

Pierre-Louis Cas, Julie Saury, La Huchette, Paris, 9 août 2018

© Jérôme Partage

Caveau de La Huchette

8-9 août, 1er et 6 septembre, 26 octobre 2018

S’il

est encore un espace d’harmonie dans nos temps brutaux de dislocation

sociale, c’est bien La Huchette, nichée au cœur de Paris sous la

protection des esprits de Notre Dame; notable au fil du temps, ce club

historique choisit lui-même ses hôtes selon un seul critère: la capacité

à vivre et partager le jazz, en jouant, chantant, dansant, swinguant,

goûtant, par tout moyen à la portée de chacun, musiciens, bœufeurs,

anciens et nouveaux venus, touristes renouvelés mais toujours aussi

épatés d’être accueillis par une ambiance si conviviale. Grincheux

s'abstenir! Tous les âges y sont représentés (7 à plus de 77 ans), tous

les pays aussi, comme si, depuis son ouverture en 1946 (72 ans

d’activité non stop), l’énergie collective produite et accumulée

empêchait La Huchette de donner prise au temps.

C’est aussi sans doute

le seul lieu où on entend Philippe Milanta (p, 8 et 9 août) laisser

flâner son imagination debussyenne sur un swing ancré, clé musicale

universelle pour déclencher la participation active des danseurs pendant

que les amateurs de jazz et néophytes écoutent, crient, interpellent,

sifflent, battent la mesure, filment, photographient pour capter cette

atmosphère si singulièrement chaude qui détend.

Ster Wax Group, 1er septembre 2018, La Huchette, Paris © Hélène sportis

Les habitués reviendront la fois d’après pour embarquer pour un autre voyage, au pays du blues, avec Ster Wax (voc, 1er

septembre) et le trio de David Giorcelli (p), avec Reginald Villardel

(dm) et Oriol Fonatals (b), faisant la jam avec un jeune «swing singer»,

Frank Barnes. (https://www.youtube.com/watch?v=JBENFcD5f9s)

Les

accros reviendront encore le 6 septembre pour le quintet du maître des

lieux depuis 1970, Dany Doriz (vib), avec Philippe Petit (org), Pascal

Thouvenin (as), Boris Blanchet (ts), Didier Dorise (dm), un ensemble

sédimenté par des années d’échanges musicaux, de vie, de tournées, par

le dialogue ininterrompu et totalement fluide au sein du groupe

échangeant des clins d’œils, des sourires, des fous rires, des petits

signes, une belle expression jazz dans l’esprit qui offre la scène aux

amis de passage pour la soirée, Larry Browne (tp, voc) et Wendy Lee

Taylor (voc). «Le jazz c’est comme les bananes, ça se consomme sur

place», écrivait Jean Solpatre (surnom de Jean-Paul Sartre donné par

l’illustre ancien de Jazz Hot, Boris Vian, tous deux piliers des caves

d'après-guerre) dans la revue America Jazz 47 (http://www.jazzhot.net/PBCPPlayer.asp?ID=1573055) dans un texte resté célèbre à propos du Nick’s Bar de New York.

La Huchette, Dany Doriz et Didier Dorise, 6 septembre 2018 © Alexandra Green

Pour

célébrer la fin de cet été indien et entrer gaillardement en hiver, le

26 octobre, le Swingin’ Bayonne rend visite à Paris, emmené par Arnaud

Labastie (p), Patrick Quillart (b), Jean Duverdier (dm et bon

dessinateur, vous pouvez voir ses dessins sur le site) qui invitait

Claude Braud (ts)… mais pas seulement, car le bœuf fut généreux,

ralliant Gérard Naulet (p), Pablo Campos (p, voc) et Nicolas Fourgeux

(ts).

Swingin’ Bayonne, La Huchette, 26 octobre 2018 © Hélène Sportis

Il faut dire que le public était drôle, enthousiaste et expansif

pendant les blues, permettant aux musiciens de se lâcher dans les chorus

et riffs; il était aussi charmé par les standards intemporels,

renouvelés et révélés sans fin grâce à l’expressivité imaginative des

musiciens: «Memories of You» (Andy Razaf/Eubie Blake, 1930), «But Not

for Me» (George et Ira Gershwin, 1930), «Cheek to Cheek» (Irving Berlin,

1935), «Take the ‘A’ Train» (Duke Ellington, 1939), «That's All» (Alan

Brandt/Bob Haymes, 1952), «Shiny Stockings» (Frank Foster, 1955), «Days

of Wine and Roses» (Henry Mancini-Johnny Mercer, 1961), et d'autres

thèmes qui ravissent les plus jeunes, arrivés par le film La La Land,

mais qui découvrent que le vrai jazz est bien plus passionnant que ses

imitations... La magie des hasards.

Hélène Sportis

Photos Alexandra Green, Jérôme Partage et Hélène Sportis

Programme de La Huchette en novembre 2018:

http://www.caveaudelahuchette.fr/1/concerts_novembre_2018_1377274.html

© Jazz Hot n° 685, automne 2018

|

Cathédrale américaine de Paris, 5 octobre 2018

A l’occasion de la sortie de son quatrième disque Hollywood Africans (Verve,

Universal Music, 2018), dont le titre est inspiré de la toile du

graffeur/peintre Jean-Michel Basquiat (1960-1988, NY) dont l’idée était

d’exprimer le ressenti(ment) de l’instrumentalisation des

Afro-Américains par la société américaine, Jon Batiste était en concert à

la Cathédrale américaine de Paris le 5 octobre 2018. Une fois sortis

des données de son parcours, comme son lieu de naissance (11 novembre

1986), Kenner (Cannes brûlées), banlieue aéroportuaire de NOLA,

ou comme son milieu, la grande famille de musiciens, les Batiste, liés à

Ellis Marsalis (p) qui, lui-même fils d’un homme d’affaires engagé dans

le combat social, a engendré une famille de musiciens, ou comme son

parcours universitaire sans faille (New Orleans Center for Creative

Arts, Juilliard School-NY), il nous reste à comprendre le plus

intéressant: qui est Jon Batiste? Où en est-il? Que cherche-t-il en

disant vouloir «être lui-même et y parvenir» tout en s’inscrivant comme

porteur de son histoire?

Jon Batiste, Cathédrale américaine de Paris, 5 octobre 2018 © Jennifer Méeus

Car

le fait d’être un grand professionnel, particulièrement au piano mais

pas seulement (voix, mélodica, perc/dr/b, compositeur, contact avec le

public/showman, acteur dans la série Tremé) ne suffit pas à

révéler ce qu’on veut/peut/sait/choisit (d’)exprimer. A presque 32 ans,

en scène comme dans son dernier enregistrement (aussi dans une église à

NOLA), Jon Batiste est à la fois l’enfant des champs/chants de coton,

lourds et profonds, et du show business des paillettes et de la

célébrité, du rêve américain, voulant plaire à tout le monde et

concilier l’inconciliable. Il n’est pas le premier à se retrouver devant

ce dilemme du projet de vie combiné à l’expression: Nat King Cole et

Aretha Franklin n’ont pas résolu le dilemme en faveur de leur œuvre

artistique contrairement à Ella Fitzgerald et Django Reinhardt, par

exemple. Revenons donc à Jon Batiste qui voudrait trouver cette

troisième voie en courant tous les lièvres à la fois (le «en même temps»

de l’air du temps pour ne pas rater d’opportunité, pour trouver un

public, pour paraître unique plutôt que faire corps avec une histoire

collective encore vivante), en zigzaguant d’un côté à l’autre des

valeurs que l’on porte par rapport à celles qui font recette.

A

partir de ce point, les dés sont jetés. Seul Jon Batiste déterminera

s’il creuse son sillon dans «Kenner Boogie» (qui rappelle la Marcus

Roberts’ Touch), « Chopinesque » magnifiquement gospélisé (inspiré du Nocturne n°20 en do# mineur

de Frédéric Chopin, parsemé de gouttes de valses ou de lumières des

polonaises du pianiste romantique revendicatif), enchaînant avec

évidence et naturel sur un dense «Saint James Infirmary Blues» qui

évoque la douleur de New Orleans (avec des inflexions de conteurs à la

manière de Ray Charles ou de Cab Calloway), puis sur le beau Nocturne n°1 en ré mineur de sa composition en forme de tango vaudou marqué par NOLA et le Golfe du Mexique.Ou s’il veut faire carrière dans le système en jonglant d’une rive à l’autre, si,

ne pouvant renoncer à la facilité du temps, il réduit l’essence même de

«What a Wonderful World» de son héros Louis Armstrong ou de «Smile», le

thème parfait composé par un artiste expressif à l’extrême, Charlie

Chaplin «né» Charlot; ou encore s’il adopte les maniérismes d’un Nat

King Cole devenu star mondiale, comme dans «The Very Thought of You». Et

nous ne nous attardons pas

sur l'autre partie du spectacle, de la pop ou d’autres musiques de

modes qui ne sont pas du ressort de la revue de Charles Delaunay.

Jon Batiste, Cathédrale américaine de Paris, 5 octobre 2018 © Jennifer Méeus

Quels

que soient son toucher perlé (Chopin, Debussy, Billy Stayhorn) ou

percussif-gospel du piano (Marcus Roberts, Ray Bryant), sa voix vibrante

et de velours quand il veut, seul Jon Batiste, qui joue à l'éternel

adolescent dans une époque qui se veut adolescente, pourra savoir s’il

décide de porter l’héritage humaniste et subversif de ses ancêtres (la maturité précoce des artistes du jazz a fait le jazz de la légende), un jazz spirit toujours vivant et qui protège le jazz du bling bling.

Dr.

Jon ou Mr. Batiste? Ce sera selon son degré d’exigence et sa capacité

de dépassement de lui-même, même s'il est probable qu'il va se situer

dans un entre-deux, comme beaucoup d'autres avant lui, comme George

Benson encore, néfaste à une œuvre artistique dans le jazz. Hollywood Africans est le titre non écrit sur la pochette du disque qui nous a été adressé, pas plus que le nom de Jon Batiste. Il n’y a que sa photo sur les six faces du livret plus une photo en pied grand format à l’intérieur, et cela est plus proche de la volonté de paraître (comme le titre et la référence à la toile

le font penser) que de s'inscrire au sein d’une histoire collective

d’émancipation. Il possède pourtant tous les outils de l'artiste.

Hélène Sportis

photos Jennifer Méeus

© Jazz Hot n° 685, automne 2018

|

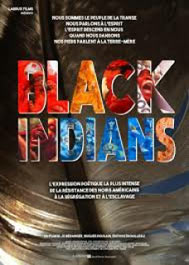

Black Indians Black Indians

Documentaire de Jo Béranger, Hugues Poulain, Edith Patrouilleau,

produit par Lardux Films, 92 mn, France, en version originale sous titrée, sorties en salles le 31 octobre 2018

Ce film nous (re)plonge dans une partie de l’histoire afro-amérindienne peu connue car peu glorieuse pour les esclavagistes devenus suprémacistes, avec des procès, encore jusqu’à ce jour, en raison des droits de propriété du sol y compris de la part de certains «Natives» (Amérindiens) contre les «Freedmen» (Afro-Amérindiens) manipulés pour des questions d’intérêts et même de racismes historiques. La transcendance artistique a permis à une minorité d’environ 270 000 âmes à ce jour, issues des rencontres entre esclaves d’Afrique et Indiens natifs depuis le début du XVIe siècle, en particulier à New Orleans –qui sera fondée en 1718– mais pas seulement, de continuer à survivre dans l’injustice et l’inégalité du racisme, mais surtout de les/se dépasser pour exister et vibrer avec l’énergie du désespoir, par la pérennisation des artisanats d’arts ancestraux, en réalisant des costumes, de pierreries, perles, fils, aluminium récupéré découpé/ciselé, plumes, fourrures, tissus aux couleurs chatoyantes dont les formes, l’ampleur, comme les accessoires –chaussures, coiffes, maquillages, bijoux percussifs– sont autant de secrets transmis par la pratique et l’oralité: autour des tables, les hommes, les femmes, les enfants cousent, brodent, collent, ouvragent, enrichissent, répètent, se parlent, chantent, organisent inlassablement pendant des milliers d’heures, soutenus par la pratique sociale de la syncope hypnotique des tambours, de la danse, de la transe, de la magie des prêches, des phrasés gospel d’églises, des mises en scène savamment orchestrées et de la distribution des rôles très précis de chacun pour le Mardi Gras (mi-mars) puis la St. Joseph trois jours après. Tous ces savoirs, dits et non dits, codifiés mais laissant l’imagination vagabonder, viennent des rites aux confins du vaudou, du chamanisme, du culte yoruba des orishas, du besoin vital d’incantation pour se ressourcer auprès des esprits des ancêtres et trouver le courage d’affronter l’adversité. Une quarantaine de tribus rivalisent d’ingéniosité poétique et de concentration pour «paraître» dans la période du New Orleans Jazz & Heritage Festival (créé par George Wein en 1970) qui coïncide avec le Carnaval, avec un mantra commun sans équivoque: «On ne pliera pas, on ne veut pas.» Pas étonnant que les autorités les regardent de travers car, loin d’être des rêveurs, ces survivants ont été de tous les combats et de toutes les résistances: contre l’esclavage, pendant les boycotts, les guerres civiles et internationales, les émeutes, la lutte pour les droits civiques version Martin Luther King et version Black Power des Black Panthers jusque dans les années 1970, comme ils vont aujourd’hui soutenir avec détermination et fêter leurs anciens à l’Hospice St. Margaret's, avec une croyance indestructible: «On vibre parce qu’on est l’humanité», une foi inébranlable puisée en tapant des pieds en rythme, dans la terre de Congo Square (quartier de Tremé), ancien territoire sacré des esprits Houmas mais aussi lieu de l’ancien marché aux esclaves. Le documentaire nous immerge dans l’atmosphère chaude, humide, odorante et épicée des bayous, de « NOla », de l’Old Man River «Mississippi», en nous présentant au «Big Chief» David Montana, neveu du révéré Chief Allison «Tootie» Montana (1922-2005), le Chief des Chiefs pendant plus d’un demi-siècle, couseur infatigable lui aussi mais mort en Conseil municipal alors qu’il parlait de la violence policière à New Orleans… Tout ça ne s’invente pas car rien n’est laissé au hasard quand les esprits veillent. David Montana vient en tournée en France du 20 au 31 octobre, un personnage «haut en couleurs» au propre comme au figuré. Un film à ne pas rater dès sa sortie le mercredi 31 octobre, car les malveillants esprits du profit guettent le nombre de spectateurs pour nous empêcher de voir ce qui nous intéresse et qui les dérangent. Hélène Sportis et Jérôme Partage

Black Indians (http://www.lardux.net/article557)

Documentaire de Jo Béranger (http://www.lardux.com/article86), Hugues Poulain, Edith Patrouilleau, produit par Lardux Films (http://www.lardux.net/article557?rubrique1), 92 mn, France, en version originale sous titrée, sorties en salles le 31 octobre 2018:Paris/Espace St Michel, Marciac/Ciné JIM, Clermont/Ciné Capitole, Lyon/Comoedia, Port de Bouc/Le Méliès, Montreuil/Le Méliès, Saint Ouen l'Aumone/Utopia, Villeneuve d'Ascq/Kino Ciné, Orléans/Cinéma Les Carmes, Aubervilliers/Le Studio, Périgueux/CGR Cinéma, Montpellier/Utopia, Fontenay sous Bois/Kosmos, Saint Denis/l'Ecran, Marseille/Le Gyptis, Cannes/les Arcades.

© Jazz Hot n°685, automne 2018

|

Tribute to Wayne Dockery

30 septembre 2018, Sunside, Paris

Wayne Dockery nous a quittés le 11 juin

dernier. On savait le contrebassiste affaibli par la maladie.

La tristesse n’en a pas été moindre. Ceux qui l’ont côtoyé se souviennent d’un

homme d’une grande élégance dans l’attitude et d’un musicien au jeu précis. Cet

ancien membre des Jazz Messengers d’Art Blakey, qui avait, au cours de sa

longue et riche carrière, accompagné Freddie Hubbard, George Benson, Junior

Cook, était depuis vingt ans l’un des piliers de la formation d’Archie Shepp.

Bobby Few (photo de gauche), Doug Sides (photo de droite)

Tribute to Wayne Dockery, Sunside, Paris, 30 septembre 2018 © Jérôme Partage

L’émotion causée par sa disparition déboucha le 30 septembre sur une belle soirée d’hommage, sur une idée de Jazz Hot

mise en œuvre par Adrien Varachaud, l'association Spirit of Jazz et

grâce à l'accueil de Stéphane Portet dans un Sunside plein à craquer de

19h à 1h du matin. Car si le public fut au rendez-vous, les musiciens

s’étaient déplacés en masse pour honorer le copain disparu.

L’organisation

du passage des groupes ne fut d'ailleurs pas une mince affaire.

le sextet de Katy Roberts (photo de gauche) avec Ricardo

Izquierdo (ts), Rasul Siddik (tp) et Adrien Varachaud (ss)

Tribute to Wayne Dockery, Sunside, Paris, 30 septembre 2018 © Jérôme Partage

La soirée s’ouvrit avec Alain-Jean-Marie

(p) en trio avec Gilles Naturel (b) et Philippe Soirat (dm). Ce dernier fut

ensuite relevé par Doug Sides tandis que Ricky Ford bondissait sur scène pour

jouer «Epistrophy» et «Crepuscule With Nellie». Un des

temps forts fut la venue de Bobby Few (p), très discret ces derniers temps, en

raison de soucis de santé. Il n’en offrit pas moins une superbe version de

«Tapestry to an Asteroid» en trio avec Harry Swift (b) et Ichiro

Onoe (dm). Le sextet de Katy Roberts (p) –constitué de Rasul Siddik (tp), Ricardo

Izquierdo (ts), Adrien Varachaud (ss), Dominique Lemerle (b) et Ichiro Onoe–

prit la suite, enchaînant de cinq titres et rejoint, sur «I Thought About

You» par Ursuline Kairson (voc).

à gauche : Kirk Lightsey (p) et Darryl Hall (b); à droite: Jérôme barde (g) et Ricky Ford (ts)

Tribute to Wayne Dockery, Sunside, Paris, 30 septembre 2018 © Jérôme Partage

Après la pause, Philippe Soirat retrouva

son tabouret pour enluminer «Beatrice», de Sam Rivers, en compagnie

de Vincent Bourgeyx (p), Darryl Hall (b) et David Prez (ts), tandis que Sylvia

Howard donnait de la voix sur «What a Difference a Day Made». Suite

à quoi Darryl Hall resta en scène pour accueillir Olivier Hutman (p) et Doug

Sides sur «Driftin» avant que Joan Minor (voc) ne se mêle au groupe

pour «Summertime»; suivie par Jérôme Barde (g) sur «Monk’s Dream» et «Speak Low».

Après quoi, Olivier Hutman céda la place à Kirk Lightsey qui offrit un

magnifique récital nourri du dialogue avec Ricky Ford. Glenn Ferris (tb),

Gildas Scouarnec (b) et Adrien Varachaud (ss) apportèrent également leur

contribution avant que n’intervienne le second break.

Archie Shepp (ts) entouré d'Alain Jean-Marie (p), Matyas

Szandai (b) et Steve McCraven

Tribute to Wayne Dockery, Sunside, Paris, 30 septembre 2018 © Jérôme PartageArrivé à la fin de la seconde partie,

celui que beaucoup espéraient entendre a régalé l’assistance sur tout le

dernier set. Archie Shepp (ts, voc) a ainsi clôturé la soirée avec Alain

Jean-Marie, Sulaiman Haquim (as), Adrien Varachaud, Matyas Szandai (b) et Steve

McCraven (dm) qu’on a notamment entendus sur «Don’t Get Around Much

Anymore» et «Mama Rose». Sur le blues final, c'est Eddy Charni (le seul élève de Wayne Dockery) qui tenait la contrebasse.

Tous les musiciens présents ne purent s’exprimer sur

scène mais le moment fut partagé dans un bel esprit fraternel, notamment

par Steve

Potts, Yves Brouqui, Marie-Ange Martin, Laurent Fickelson, Mra

Oma, Simon Goubert, Nicola Sabato, Laurent Epstein, Peter Giron… On en

oublie. Des absents, soit parce qu’en tournée (John Betsch), soit parce

que vivant de l’autre côté de l’Atlantique (George Benson, le regretté

Sonny Fortune récemment disparu, Benny

Golson, Sarah Morrow, Bob Ferrell…) avaient aussi nombreux envoyés des

témoignages d’amitié. La soirée a fait vivre pendant quelques heures l’esprit solidaire du jazz.

Texte et photos: Jérôme Partage

© Jazz Hot n° 685, automne 2018

|

Paris en clubs

Mai 2018

Le jazz en mai à Paris, d’une rive à l’autre… C’est Rive droite, au Duc des Lombards, que commence ce petit tour, le 26 mai, avec le grand, le beau, le magnifique Randy Weston, qui, à 92 ans, continue d’être une personnification du jazz de la légende, parfait, simple et direct, dans sa moindre note, avec ses petites signatures stylistiques, son attitude à l’ancienne, tournée vers le public (sa grande taille y est peut-être pour quelque chose), son invention et sa sérénité. A ses côtés, le remarquable Alex Blake (b) qui l’accompagna en permanence d’un double jeu pizzicato et en slap pour donner à cette musique la couleur percussive qu’elle a toujours eue, en l’absence d’un percussionniste. Le set fut court, mais parfait: le jazz de culture dans toute sa plénitude, sans aucune démonstration, comme un récit, un rêve imprégné des couleurs de l’Afrique, de l’étendue de ce continent, qui vous emporte sur les ailes de géant de Randy Weston. On ne sait plus si le set fut si court qu’il en donna l’impression, ou si c’est simplement que ce voyage fut si bien raconté qu’on ne vit pas passer le temps. Randy Weston reste l’un des plus originaux pianistes de l’histoire du jazz, et sa personnalité, sa simplicité d’abord, porte certainement l’empreinte de ce continent qui l’a tant inspiré, l’Afrique, sans jamais le priver de son histoire américaine, de sa culture construite en Amérique, de New York, Brooklyn, de ses amis Max Roach ou Sonny Rollins qu’il salua, à sa façon majestueuse, d’un «Don’t Stop the Carnival» aérien. Alex Blake fut le complice parfait de ce moment d’exception, brillant et à l’écoute pour souligner de sa puissance rythmique et de son contrepoint, les arabesques pleine de swing de Randy Weston, un temps suspendu qu’il faut apprécier comme un cadeau très précieux.

Rive Gauche, un peu plus tard dans la soirée, à La Huchette, il y avait une belle assistance internationale sur la piste de danse pour participer à la soirée qu’animait au niveau de la scène un bel orchestre emmené par la sémillante Tina May, une habituée des lieux, et composé en outre de Laurent Epstein (p) auteur d’un bon «Caravan» entre autres bons chorus, de Patricia Lebeugle (b), toujours aussi tonique et swinguante, de Vincent Frade (dm), efficace et percutant sans envahir ses compagnons. L’invité d’honneur n’était autre que l’excellent Patrick Bacqueville, brillant tromboniste et chanteur tout à fait convaincant, qui donna parfois la réplique à la vedette du jour, Tina May, venue d’outre-Manche, avec ses qualités de swing mais aussi poussant parfois le répertoire sur d’autres terrains, dont elle est coutumière, car son art ne se limite pas au jazz mainstream. Cela dit, La Huchette, on y danse, et Tina May ne perd jamais de vue cette dimension qui impose à l’orchestre un registre et un répertoire… dansant. Larry Browne (tp) prit part au second set, visiblement avec plaisir. Une excellente fin de soirée, de drive et de bonne humeur; Patrick Bacqueville et Tina May comme Patricia Lebeugle portent ce plaisir de la scène sur leur visage.

Tina May d’ailleurs, signe de la variété de son talent, se produisait dans une formule plus intimiste, en duo, cinq jours plus tard, le 30 mai, avec Patrick Villanueva (p) au Café Laurent, le beau club de St-Germain-des-Prés. Nous n’avons pu assister à ce qui a dû être une très bonne soirée, mais y étions la veille, 29 mai, pour voir et écouter un autre beau duo, celui de Laurent Epstein (p) qui accompagnait sa compagne à la ville, l’excellente Laurence Masson (voc) sur un répertoire, essentiellement de beaux standards, («The Song Is You»…) avec des détours par Monk, de deux belles chansons italiennes (en V.O.) et de quelques chansons françaises, où Laurence est particulièrement à son aise (la langue reste importante dans l’expression), sans perdre sa tonalité jazz: on a ainsi eu droit notamment à un bon «Sous le ciel de Paris» et un très original «Le Poinçonneur des Lilas» (Gainsbourg) qui valait à lui seul le déplacement. Laurence invita Edwige Morgen pour des thèmes très célèbres («Body and Soul», «Loverman») une découverte pour nous, très expressive! Enfin, Laurent Epstein saute du Caveau de La Huchette et de ses atmosphères dansantes, au Café Laurent et son cadre comme son ambiance intimistes, avec un réel talent. Il donna, en complément du bel accompagnement qu’il distilla pour mettre en valeur Laurence Masson et Edwige Morgen, de splendides chorus, dans la manière du beau piano jazz, harmonisant de manière originale la plupart des thèmes, sans jamais perdre sa qualité de swing, avec des petits trucs, bien à lui (du genre un temps d’arrêt en suspension au détour d’une improvisation) qui signent sa personnalité, un peu comme ces temps de réflexion de Monk suspendu au-dessus de la note. Au total, une excellente soirée, un beau duo complice de la scène à la ville et une découverte… Le jazz avait son compte.

Car le 30 mai, à 19h, nous avions franchi la Seine, Rive droite donc, pour retrouver la rue des Lombards et, au Baiser Salé, un autre beau duo composé de Mario Canonge (p) et Michel Zenino (b), autour des standards et des compositeurs du jazz, dans le cadre de la résidence que leur accorde avec fidélité le club historique de Maria Rodriguez depuis des années, cadre sur mesure pour Mario Canonge qui possède dans son jeu toutes les dimensions caraïbes du lieu, et cadre intimiste parfait pour le musical Michel Zenino, tout à fait à son aise en complément du brillant pianiste. Cette résidence est dévolue au jazz, et c’est un plaisir d’écouter leur complicité savante dans ce cadre très décontracté où les musiciens tentent, plaisantent et inventent sur «Con Alma», «Ill Wind», «But Beautiful», Thelonious Monk («Evidence») ou Charles Mingus («Pussy Cat Dues»), Oliver Nelson («Stolen Moments», Blues and Abstract Truth), sans oublier de mettre un peu de calypso dans leur jazz ou de jazz dans le calypso avec virtuosité, conférant une dynamique rythmique particulière. Un moment de jazz, et par définition quand ça en est, et d’un tel niveau, un bon moment… Signalons l'excellent enregistrement Quint’Up du Quintet de Mario Canonge et Michel Zenino, sorti au printemps (chronique dans Jazz Hot n°684).

Quelques mètres plus loin, et quelques minutes plus tard, une partie du «petit monde» du jazz, moins drôle que celui de Don Camillo, s’était donné rendez-vous au Sunset pour la présentation de l’excellent disque de Philippe Milanta (Wash, chroniqué dans Jazz Hot n°683). Le pianiste, dans le redoutable exercice du solo pour deux longs sets, fit étalage de sa science consommée du clavier, confirmant ses récents (Stricktly Strayhorn) ou ses plus lointains enregistrements (Wash) bien que sorti en 2018, pour un répertoire qui mêla les thèmes de ce disque consacré à Debussy et d’autres thèmes qu’il joue actuellement. Dans ce cadre, Philippe Milanta est très perfectionniste, très virtuose, malgré quelques facéties du piano qui passèrent inaperçues, et un brin savant, ce qui donne à ses constructions un tour parfois complexe. Il proposa ainsi sept thèmes de l’album Wash («Wash», «Sensuellectuelle»…) sur les 23 joués, de son répertoire (Kryzoqr», Opoukkibq», Twelve for a Change», «Morning Haze»…) ou des standards («I Want a Little Girl», «Confessin’», «Stella by Starlight», «Have You Met Miss Jones»…), des compositions du jazz: Monk («Hackensack»), Ellington-Strayhorn («Melancholia»/«A Single Petal of a Rose», «Satin Doll»)… Des thèmes parfois assez courts, comme des épures, des interludes, et des extrapolations parfois acrobatiques sur le plan de la conception, mêlant originaux, standards («R2» à partir de «The Song Is You») et compositions du jazz. Un vrai plaisir d’esthètes où le jazz perdit parfois de sa fluidité culturelle, selon ma perception, pour un discours plus intellectuel, très construit, plein d’intérêt et d’originalité, à réécouter sur disque pour en apprécier les subtilités. Cela dit, l’ancrage et les accents de Philippe Milanta restent ceux du jazz, qu’il pousse parfois jusqu’à l’anguleux ou la brisure sur le plan rythmique et très subtil sur le plan harmonique. Ce fut une excellente soirée, exigeante sur le plan de l’attention. Le pianiste continue d’affirmer une belle personnalité dont on attend qu’elle se traduise par une plus grande présence sur les scènes du jazz et dans les studios d’enregistrement. C’est un beau projet de production pour un artiste confirmé, en pleine maturité, qui ne demande qu’à exprimer ses potentialités.

Yves Sportis

© Jazz Hot n°684, été 2018

|

Spring in Brussels

Avril 2018

Le 21, la Jazz

Station accueillait le trio de Floris

Kappeyne: Floris Kappeyne (p, kb), Tijs Klaasen (b), Wouter Kühne

(dm). Ces jeunes musiciens hollandais jouent un jazz classieux, de belle

facture, au swing léger. Quelques parties libres sur des segments répétitifs

émaillent le discours. En première partie, les compositions du leader se

nomment bizarrement «Number 6», «Number 3», «Number 10», «Number 4»... Les arrangements

sont bien structurés mais sans vraiment créer de surprises («Interchange»). Bassiste

et batteur, excellents, servent l’écriture d’un leader qui cadenasse leur

créativité. On note quelques jolis solos (trop) courts, comme pour Wouter Kühne

(dm) dans «Less». «Open Door»: une belle ballade jouée en fin de deuxième set signe définitivement le

caractère introverti de Floris Kappeyne.

Le mercredi 24, dans le cadre de leurs concerts «Gare

au Jazz», les Lundis d’Hortense avaient invité Gratitude: un trio pianoless

comptant le fougueux sax coltranien Jeroen Van Herzeele (ts, kb) et les

Français Louis Favre (dm, voc) et Alfred Vilayleck (eb). La batterie est au

centre de la scène; son servant lance les thèmes et les accompagne

d’onomatopées en voix de tête. Stoïque, le bassiste charpente la musique

puissamment, inventif mais sans excès. Entre ses envolées lyriques au ténor,

Jeroen Van Herzeele bidouille quelques phrases sur l’EWI, les enregistrant et

les relançant par le loop ou les altérants aux synthés. Avant-hier et

avant-garde se mêlent au fil des morceaux; les constructions varient

avec, en constante: le chant du batteur et les magouillages sonores de

Van Herzeele. «Djini», «La danse des souris»; un two beat, une image du «Cri», un hip-hop-rap et puis: «Sur

une autre planète» qui définit bien ce qu’ils veulent transmettre et qui

clôture le premier set. En seconde partie, on apprécia un long solo de drums

sur un continuum de basse, à comparer à ce qui se pratique chez Aka Moon depuis

vingt-cinq ans. Vint ensuite: «The Two Breakness of Spirit» qui assied

les couleurs que Gratitude veut donner pour figurer son troisième opus en

construction. Surprenante, cette musique cherche d’autres prolongements au

message coltranien. Il y a de l’idée et des passages intéressants mais,

malheureusement, l’usage fait de l’EWI casse la dynamique du groupe!

Retour à la Jazz

Station, au jazz et au trio le samedi 28 avril avec la pianiste Nathalie Loriers qui nous offre un nouveau

projet qu’elle a baptisé Groove Trio: un vocable qui, d’emblée, à l’heur

de nous plaire. «Summertime» débute le concert avec un solo de basse électrique

du toujours vert Benoît Vanderstraeten (eb). Comme à son habitude, le Verviétois

n’attaque pas les cordes aux doigts de la main droite, mais il use d’un

médiator qui lui assure une surprenante virtuosité; à la main gauche:

une attelle (fruit d’une infirmité) enferme l’index. On pense à Django en

version jazz-rock ! Comme deuxième morceau, Nathalie Loriers joue une

composition d’Enrico Pieranunzi: «Canzocina»; le bassiste ose

quelques passages libertaires qui semblent décontenancer Thierry Gutmann (dm)

lorsqu’il faut doubler le tempo. Les choses ne s’arrangent pas pour le batteur

qui percute en retard du temps avec une œuvre de Dimitri Stello. Suit «And Then

Comes Love»: une ballade originale avec de jolis chases entre la pianiste et le bassiste. Thierry Gutman a

rejoint le train pour la fin du set qui se conclut par un solo de drums.

En deuxième partie, tout est bien en

place grâce aux accords appuyés, à deux mains, de Nathalie Loriers. Extrait de

«Portrait in Black And White» d’Antonio Carlos Jobim, «Zingaro» assoit la créativité d’une pianiste

qu’on retrouve en elle-même: enjouée et surprenante. Pour terminer, le

trio nous offre un très bel arrangement de «Caravan» et des 4/4 qui viennent

nous convaincre que ce nouveau groupe mérite des avenirs meilleurs. Hormis

quelques pupitres en big bands, je

n’avais plus vu Thierry Gutman depuis la retraite de Sadi; son

retour en petite formation devrait s’affiner au cours des prochains mois.

Le 30 avril, l’International

Jazz Day a été célébré par les Lundis

d’Hortense. Dès 8h30 et jusqu’à 19h, onze pianistes se sont produits en

solos un peu partout, depuis l’aéroport de Zaventem jusqu’à l’Archiduc, en

passant par la Maison des Musiques, l’hôtel Wiltchers, les Halles Saint-Géry,

Flagey ou, encore: la librairie Filigranes. Place de la Vieille Halle aux

Blés et place du Sablon, ce sont les différents combos des Conservatoires

bruxellois (flamand et francophone) qui réjouirent les chalands. Un Summit de trombones, l’Amicale de la

Nouvelle-Orléans et Banda Bruselas se chargeaient entretemps d’égayer la place Saint-Job

d’Uccle (organisation «Jazz4you»). On peut aussi signaler des célébrations au

Roskamavec LG Jazz Collectif; au Beursschouwburg avec: Schntzl, De

Beren Gieren et Sons of Kemet. Des tours guidés en trois langues à travers la

ville étaient consacrés à la mémoire de Toots Thielemans et à l’histoire du

jazz à Bruxelles.

Mais c’est en soirée qu’il fallait se presser à la Jazz Station pour assister à un double

concert. Salle comble, bien sûr; présence de trois générations de

musiciens dans la salle et en interviewsà la radio; concert en deux

parties: une première avec le groupe Delta

d’Igor Gehenot (p) et une seconde

avec un trio confirmé: Diederik Wissels (p, kb), Steve

Houben (as), Jan de Haas (dm).

Avec Delta, le pianiste liégeois s’est vu décerner l’Octave 2018. C’est

grandement mérité pour un quartet qui compte en ses rangs: Jelle Van Giel

(dm), le Suédois Viktor Nyberg (b) et le Breton Alex Tassel (flh). Le groupe

est solide et la musique réjouissante. On voit très peu Jelle Van Giel (dm) du

côté francophone du jazz national et c’est bien dommage tant son jeu est

subtil, léger et parfaitement en place. Viktor Nyberg jouit d’une attaque

vigoureuse de la main droite; l’assise harmonique et le tempo qu’il

imprime sont rigoureux. Depuis dix ans, Igor Gehenot (27 ans) amasse les prix.

C’est justice pour son talent de pianiste mais aussi pour ses compositions

qu’il arrange subtilement en tensions/détentes, ménageant des surprises et des

changements de structures. La musique de Delta est d’une grande

fraîcheur; respect, enrichissements et prolongement des racines, swing,

poésies en mode majeur. «Abysses», «Starter Pack», «Sleepless Night», «Choose

Dream» et, pour finir: «My Funny Valentine» qui donne au bugliste breton

l’occasion d’enfin exprimer ce qui le retenait jusque-là.

Diederik Wissels, Jan de Haas et Steve Houben se

produisaient en seconde partie. Ce dernier gratifia avec humour le trio du

sobriquet «les ancêtres», qualificatif

pourtant démenti par la vivacité créatrice de Diederik Wissels. La première

pièce, «Indécent» est un tryptique de sa plume. Comme pour «Pasarela», son

dernier album chez Igloo, le pianiste molenbeekois colorie son jeu aux claviers

(piano, synthés) avec la présence

constante des belles harmonies. Personnage introverti à la ville,

Diederik Wissels se lâche en jouant, tour à tour swing ou romantique («Sunday

Song», «Occulte», «Lagrimas») mais toujours délicat. Jan de Haas,

toujours très attentif, suit les arrangements sur la partition, assurant le

tempo, les accentuations et les breaks avec sa maîtrise légendaire. Steve

Houben revient à la scène après de longues années au cours desquelles il se

consacra principalement à l’enseignement. Qu’il me soit permis d’écrire que son

jeu a perdu de la puissance en s’attachant prioritairement aux nuances de son

discours. Nonobstant, la musique du trio est complice et le public ovationne et

en redemande («Trois», «Simplicity»).

We will remember April 2018! Cinquante ans après

l’Expo 58, l’Atomium est toujours vivant! Texte: Jean-Marie hacquier

Photo: Roger Vantilt

© Jazz Hot n°684, été 2018

|

|