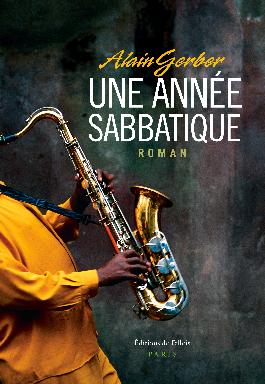

La publication en 2013 du roman d'Alain Gerber, Une Année sabbatique (Editions

de Fallois) est l'occasion de revenir sur un épisode particulier de la

vie de Sonny Rollins, son internement de dix mois, en 1952, à la prison

de Lexiton (Kentucky) où il suivit un traitement expérimental qui le

délivra de la drogue.

La publication en 2013 du roman d'Alain Gerber, Une Année sabbatique (Editions

de Fallois) est l'occasion de revenir sur un épisode particulier de la

vie de Sonny Rollins, son internement de dix mois, en 1952, à la prison

de Lexiton (Kentucky) où il suivit un traitement expérimental qui le

délivra de la drogue. Gerber retrace l'épreuve que le ténor a affrontée au travers d'une fiction, dont le héros, véritable alter ego de Rollins, se nomme Sunny Matthews. Le récit est en fait celui d'un double affranchissement : vis-à-vis de l'héroïne mais également de l'influence tutélaire et stérilisante du "maître", le Bleu, alias Charlie Parker. Un processus d'individuation qui nous mène à une réflexion plus large sur la culture afro-américaine.

Je n’entrerai pas dans le contenu même du roman d’Alain Gerber écrit en 2009, qu’il convient de ne pas déflorer ; il comporte en lui-même une part de surprise, et même de suspens, qui n’est pas la moindre qualité de ce texte. Par ailleurs, je partage, pour l’essentiel, l’appréciation que Jacques Aboucaya a portée sur le contenu littéraire de cet ouvrage1. En revanche, j’explorerai ici la part de véridique que comporte cette fiction : pour en apprécier plus que le cours littéraire, les ressorts et les démarches individuels, en relation avec le contexte socio-historique que ce récit très riche délivre sous forme de constructions de personnalités.

Ce roman à clés, dans lequel figure, sous des noms d’emprunt, la plupart des acteurs emblématiques de la génération bebop, évoque un épisode relativement peu connu de la vie de Sonny Rollins, sa "retraite" de la scène jazzique au début des années 1950. Les lecteurs les plus âgés de Jazz Hot et de Jazz Magazine se souviennent certainement des discussions évoquant sa démarche, en forme de recherche de soi, de quête, qui ne concerna pas le seul Newk ; Coltrane, par exemple, emprunta une autre voie en explorant les formes du mysticisme de l’Inde. Néanmoins, s’il reprend des éléments authentiques de la vie de Rollins, ce récit ne respecte ni les circonstances ni la chronologie historique réelle, telle que la biographie factuelle du musicien la révèle et que la discographie confirme.

En effet, l’action se déroule – sans que l’auteur la spécifie explicitement mais au regard des situations relatées – sur une période de moins d’un an se situant entre février 1955 (avant la mort de Charlie Parker, le 12 mars 1955) et l’été 19552. Or, s’il était plausible que la cure ait eu lieu quelques mois avant son retour sur scène dans le Clifford Brown-Max Roach Quintet (le jeune trompettiste, Scott Lloyd, dans la seconde partie du roman n’est pas sans évoquer le jeune Clifford), à l’automne 1955, en remplacement d’Harold Land – ce que respecte le récit, en revanche, ni les dates ni les circonstances de sa présence à Lexington ne correspondent à celles du roman : Rollins avait, en effet, été arrêté une seconde fois en 1952, pour usage d’héroïne3 et pour n’avoir pas respecté les conditions de sa libération sur parole en 1951. Il fut donc affecté, en 1952 et non en 1955, de manière autoritaire, et non volontaire, au Federal Medical Center de Lexington, même s’il semble avoir accepté d’y suivre le traitement expérimental à la méthadone qui le libéra de l’emprise de la drogue. Au demeurant, l’action n’aurait donc pu se situer en 1952 car, la disparition du Bleu, alias Charlie Parker, un des ressorts majeurs du récit, n’était pas envisageable. De même, n’auraient pu être invoqué l’album enregistré avec le « Maître », un second élément important du romanesque de ce texte : ses cinq sessions avec Bird se sont déroulées entre janvier 1953 et janvier 19544. Comme Denis Diderot, qui soutenait ne pas avoir d’imagination et préférait s’en remettre aux choses de la vie, Gerber se sert d’évènements pour recomposer, reconstruire une fiction du réel susceptible d’éclairer sur l’objet de son sujet : la démarche du musicien Sunny Matthews, un autre lui-même, comme illustration de la quête de l’artiste dans sa recherche du Vrai, du Bien, du Beau. Ambition platonicienne seulement ?

Sunny Matthews est dans cette fiction un « modèle idéal »5 de l’artiste, en l’espèce un musicien de jazz, sensé représenter, au-delà de lui-même, le jazzman en recherche d’authenticité. En cela, le personnage romanesque n’est pas dominé par ses émotions ; il ne doute ni de sa décision ni de sa manière ! Bien au contraire, il est déterminé et manifeste un volontarisme, allant de l’ascèse (refus de participer aux activités de l’établissement de cure) à la mortification (rejet des sollicitations : du praticien comme de sa compagne jusqu’au contact avec la musique et la pratique de son instrument). Mais cette apparente autopunition ne relève en rien d’une quelconque attitude rédemptrice, mais bien au contraire d’une intention réfléchie, raisonnée : le retrait de la pratique musicale comme autodiscipline dans sa réflexion sur les fondements même de la musique, pour l’évitement de la médiocrité et la quête d’une vérité dans son art. Qu’est-ce être vrai en musique ? Est-ce jouer en imitant, en se coulant dans la manière du Bleu s’interroge Sunny ? Non, bien sûr ! Et « aucunement », lui répond en écho Diderot à propos du comédien. Et d’ajouter : « Le vrai en ce sens ne serait que du commun »6. Et la meilleure façon d’éviter l’écueil de ce commun, d’exister – dans la musique comme dans le « noble art » qu’il lui substitue au sortir de sa cure – consiste à créer les conditions, à se donner les moyens pour dominer la question en écartant toute forme d’aléa, comme la sensiblerie, qui pourrait le détourner de son projet, de lui faire perdre son self contrôle lors de la réalisation de son œuvre.

Ce roman interpelle ainsi le lecteur sur la solitude réelle ou ressentie de l’artiste. Orgueil ou lamentation ? Fierté et souffrance ? Le thème n’est pas nouveau. Le récit romantique a servi un certain nombre d’histoires, du Chopin de midinette au Liszt de chapelle en passant par le Paganini de salon, qui ont renvoyé l’image de créateurs mus par leurs émotions, par leurs passions, par leurs drames personnels, sans que le contenu même de leur création n’ait été susceptible d’être obérée par l’ombre tutélaire d’un maître castrateur. S’ils ont reconnu le talent et le génie de leurs prédécesseurs, ni Bach, ni Mozart, ni Beethoven, ni Schubert… et plus près de nous Debussy, Ravel, Schoenberg, Bartók et les autres ne semblent en avoir souffert. Les acteurs de la civilisation occidentale européenne ont parfaitement intégré l’historicité de leur art. Même s’ils ont explicitement marqué des ruptures avec leurs prédécesseurs, ses créateurs se sont intégrés dans le cursus sans en avoir été meurtris et exprimé le besoin de s’en libérer. Dans ces conditions, comment donner sens à cette Année sabbatique qui, pour être fictive, n’en est pas moins construite sur une réalité dans les milieux du jazz.

Que de fois n’avons-nous pas, en effet, entendu le discours récurrent de jeunes musiciens de jazz invoquant leur identité, leur originalité, et plus encore leur différence pour justifier de ne « faire » que leur propre musique. Sunny Matthews en est un représentant emblématique.

Il convient, en premier lieu, de revenir sur le contexte historique de ce récit. Nous sommes dans les années 1950, en une période où le bebop a atteint son épanouissement avec ses grands maîtres en pleine maturité. Cette situation met la génération suivante, dont fait partie Sunny Matthews, en concurrence avec celle de ses devanciers connus et reconnus, alors que la société américaine, après les chocs de 1929 et de la Seconde Guerre mondiale, se reconstruit, se réorganise. Car si la guerre a contribué à résoudre la crise, elle a généré un cortège de changements internes. Les boppers ont d’ailleurs, eux aussi, agi d’une façon semblable pour se libérer de la domination des maîtres du jazz mainstream dans les lieux de musique à la fin des années quarante. Si, d’un point de vue idéologique7, la « bataille du jazz » eut lieu en France, la réalité s’est aussi soldée aux Etats-Unis, comme en Europe, par des conflits peu amènes.

Le domaine économique trouva, avec le temps, des solutions empiriques. En revanche, l’aspect esthétique immédiat et prégnant fut violent et beaucoup plus lent à réduire les fractures. Il fallut attendre le début des années 1960 pour voir s’éteindre les tensions et constater un retour à l’amalgame des générations8. Par conséquent, en ce milieu des fifties, l’angoisse était grande pour des jeunes gens de 20 à 25 ans (en 1955, Sonny Rollins a 25 ans !) de se mesurer à des maîtres encore jeunes : Parker n’avait que 35 ans ! Coltrane, son aîné de quatre ans, connaissait aussi ce même doute ; il orienta beaucoup de ces jeunes musiciens vers le créneau du rhythm & blues en pleine explosion, où beaucoup ont fait leur trou. Si Charlie Parker fut souvent l’idole et le modèle des nouveaux arrivants, beaucoup, et non des moindres, s’inspirèrent de Louis Jordan ou d’Earl Bostic. Comment exister sur un marché du travail musical sans justifier d’une différence d’avec ce qui se pratique dans une si grande perfection ? Sunny Matthews ne manifeste pas seulement le doute, l’insatisfaction, l’angoisse du créateur, il est à la recherche de la justification de sa propre place sur la scène jazzique au regard de concomitances fortes.

Le jazz, dans les années 1950, voyait cohabiter des musiciens représentant quatre siècles d’histoire musicale occidentale : de la polyphonie de la Renaissance (musique de New Orleans avec des artistes de première grandeur comme Louis Armstrong ou Sidney Bechet) à la musique contemporaine (bebop avec des personnalités puissantes comme Charlie Parker – le Bleu – ou Thelonious Monk – le Serrurier…), sans compter le classicisme (le jazz mainstream des grands orchestres de Fletcher Henderson, Duke Ellington, Count Basie avec ses solistes Benny Carter, Johnny Hodges, Willie Smith, Coleman Hawkins, Lester Young…). Il est à souligner que jusqu’à la guerre en 1939, les acteurs de cette musique ont accepté l’héritage du passé, les musiciens se reconnaissant des filiations implicites : Fats Waller de James P. Johnson, Duke Ellington de Fats Waller et de Willie The Lion Smith… Dans sa signification, en tant que vecteur d’idéologies, la Seconde Guerre mondiale semble avoir rompu le fil du temps, provoqué l’implosion de la chronologie jusqu’à recomposer la matière même. Le train paisible des établissements de Harlem d’après la Grande guerre avait cédé la place au bouillon de culture des clubs de la 52nd Street d’avant le début de la Seconde9 dans des structures aussi contradictoires que troublantes : les clés de la modernité baroque pour le Bleu, les luminosités de l’avenir dans la sculpture stride du silence pour le Serrurier10.

Cette situation troublée, explosive même dans le monde afro-américain du jazz de Sunny Matthews, était-elle un phénomène généralement constaté dans les Etats-Unis des années cinquante ? Evidemment, non. Pas dans la communauté blanche. Pas même parmi les musiciens blancs de jazz, pour lesquels l’histoire musicale conservait sa logique. Même lorsque sa musique ne correspondit plus aux tendances de la mode, Benny Goodman, comme les Chicagoans ou autres musiciens dixieland, continua – après une tentative avortée de reconversion au bop – à jouer le jazz de ses succès ; les plus jeunes empruntèrent, avec leur accent propre, le nouvel embranchement du bebop. Sur la Côte Est, sur la Côte Ouest, Lennie Tristano, Buddy DeFranco, Gil Evans, Stan Getz, Dave Brubeck, Warne Marsh, Lee Konitz, Bill Evans… Possédant les catégories mentales de l’historicité propre à la civilisation européenne occidentale dont ils étaient issus, ils participèrent normalement aux mutations de ce courant musical sans jamais s’interroger sur la manière de fuir son emprise ; bien au contraire, ils revendiquaient même de se reconnaître en une école.

Tel ne fut pas le cas de nombreux jeunes musiciens afro-américains, comme Sunny/Sonny, dont l’ambition héroïque, fondée sur l’illusion d’une génération spontanée, était d’apparaître en nouveau Parker, en chef de file. D’où le besoin d’être différent, de refuser les influences, les attaches passées, considérées comme les chaînes invisibles de l’esclavage : effacer ses origines, être un « musicien neuf », vierge de tout passé, condition indispensable pour être libre. D’ailleurs, Matthews considère ses collègues, en cure comme lui, avec condescendance lorsqu’ils répètent11 ; rendus à eux-mêmes, ils s’en tiennent à leur médiocrité et n’ont plus la fierté de se dresser pour sortir de la condition que l’histoire leur a fait, dont ils ne peuvent s’échapper que « ravagés »12 par le subterfuge illusoire de la drogue.

C’est qu’au-delà de l’ambition individuelle du self made man, au demeurant non vidée de prétention même si liée à la formidable carrière de Sonny Rollins, Matthews se trouve en but à un contexte socio-historique insupportable. Privée de mémoire collective par quatre siècles d’esclavage, la communauté afro-américaine dut depuis toujours s’en forger une par sommation de vécus individuels ; ne pouvant se réclamer d’un passé qu’il n’a pas et devant s’insérer dans une histoire commune, chaque membre éprouve l’illusion d’avoir à réinventer le monde. En atteste l’acharnement incroyable au travail empirique du Bleu pour acquérir la formidable virtuosité, qui en a fait le plus grand13, sa seule façon d’exister en inventant « le langage des affranchis »14. Ce combat exemplaire force son admiration et conforte en même temps sa détermination désespérée. Sous cet angle, se pose la signification de la virtuosité dans les mentalités des années 1950.

Le phénomène est apparu en Europe à l’orée du XIXe siècle dans le même temps que la bourgeoisie capitaliste s’emparait des rênes de la société. En musique, l’arrivée du violoniste Niccolo Paganini15, dont les apports techniques à l’instrument sont indéniables, symbolise cette évolution dans la manière de présenter l’art : la virtuosité spectaculaire comme supplément à la façon de s’imposer, d’en imposer au public : également, de justifier d’un cachet plus élevé16. La mode se prolongea longtemps : avec Chopin, Liszt… jusqu’à Horowitz et Cziffra au XXe siècle. Il fallut attendre une période assez longue, jusqu’à ce que la société libérale installât confortablement sa domination prescriptrice, pour voir changés les canons de l’esthétique musicale et ne plus considérer l’interprétation à l’aune de la virtuosité mais dans une conception plus large de l’œuvre, dans laquelle la maîtrise technique de l’instrument ne devenait qu’une des composantes de sa lecture. Après les excès « romantiques » dont Paderewski17 est resté emblématique, l’interprétation en revint à une exécution plus respectueuse du compositeur. Une nouvelle génération de musiciens, tout aussi virtuoses certes, mais plus attentifs à rendre l’esprit des œuvres, apparut dans les années 192018, qui donna une orientation neuve et plus exigeante à l’esthétique de l’interprétation qui, avec quelques variantes, demeure celle des années 2000.

Les Etats-Unis ne furent pas épargnés par ce culte de la virtuosité. Et le jazz, tout naturellement depuis les années 1920, connut une histoire parallèle similaire. Au-delà de la novation et de l’exotisme que représenta cette musique, ses artistes durent faire valoir leur habileté artisanale sur les instruments avant de voir leur art reconnu. Jouer vite matérialisait leur maîtrise, garantissait les patrons de clubs dans leur compétence professionnelle lorsqu’ils les auditionnaient à l’occasion des Harlem contests du mardi ; tous les pianistes stride s’y pressaient en longues files et chacun se devait de passer l’examen de « Carolina Shout » ! Les musiciens classiques, dominés par la mystique de la virtuosité, étaient alors également subjugués par l’aisance instrumentale des jazzmen ; de nos jours, même les plus brillants concertistes restent encore impressionnés par les « cabrioles » instrumentales des musiciens de jazz19. Dans une société américaine ségréguée, où le qualitatif esthétique20 pouvait à chaque instant être contesté, le quantitatif du savoir-faire restait le seul critère d’évaluation incontestable ; dans ces conditions, l’artisan habile a toujours pu trouver un emploi. La virtuosité et l’originalité du jazzman constituaient deux des facultés indispensables, essentielles même, pour exister et vivre dans une société libérale sans solidarité sociale, dans un monde où l’argent constitue le mètre étalon de chaque individu.

La compétition, qui y est associée, est un autre thème sous-jacent du roman. Elle intéresse la musique et la boxe : sur la scène ou sur le ring, les hommes s’affrontent et le meilleur gagne sans autre état d’âme ! Que ce soit le Bleu ou Scott Lloyd, leur façon de concevoir l’apprentissage de la musique relève plus de l’entrainement sportif et de la solidarité communautaire que de l’enseignement académique. Et s’il s’est astreint à ne plus toucher son instrument pour se libérer des gimmicks empruntés au Bleu, lorsqu’il se décide à accoucher son jeune collègue de sa propre musique, Sunny le fera en reprenant son saxophone, par l’exemple en empruntant la maïeutique de la transmission orale traditionnelle. La présentation de la performance, en termes sportifs avec classement, connote ce roman dans les années 1950 si sensibles aux résultats quantifiés : les classements économiques dans une période où la compétition Est-Ouest faisait rage dans une guerre froide en pleine glaciation, en termes de productions, d’emplois, de revenus... Chaque année les revues spécialisées publiaient leur palmarès par instrument ; alors, comme les grands chefs pour les macarons du guide Michelin, les musiciens attendaient leur récompense ! Et l’on comprend la défiance de Sunny à l’égard de la « critique » : « … une pépinière de musiciens. "D’avenir", ajoutent les critiques avec leur générosité dédaigneuse, et c’est hélas le mot juste : de jour en jour, d’année en année, la musique ne cesse de remettre à plus tard le rendez-vous qu’ils ont avec elle ».

Dans ces conditions, ce roman constitue-t-il seulement une méditation sur la réappropriation de soi ? Les stations du calvaire auxquelles s’est astreint Sunny/Sonny ne furent pas uniquement abstraites, d’ordre esthétique, voire métaphysique. Le récit polymorphe de Gerber nous décrit les difficultés, les embuches, les obstacles qu’un « musicien d’avenir » doit vaincre, franchir pour s’imposer dans l’Amérique des années 1950 et parvenir à y faire sa place au soleil. L’auteur dresse un panorama d’une grande finesse de la réalité socio-économique américaine en contre-chant de l’histoire individuelle, au point de rencontre du social et de l’individuel ; il recompose un tableau d’une grande vérité « avec la verrue »21 qui rend crédible la situation des Afro-Américains dans la cité – relations Blanc/Noir lorsque Sunny est homme d’entretien et gardien au sortir de sa cure. En un mot, il nous conte combien Rollins dut « en chier » pour gagner le statut de vedette du jazz, pour s’émanciper, pour échapper à son aliénation ; des vérités qui ne furent pas qu’existentielles. Avec les répercussions psychologiques et les séquelles incommensurables qui accompagnent le vécu du créateur dans la société, le processus dialectique d’identification/désidentification créant les conditions de « l’incessant chantier de la singularité personnelle »22 : du collectif – relations avec le monde du jazz ou le monde de la boxe – à l’interpersonnel – rôle de la mère (de la sienne comme de celle de Charlie Parker dans leurs relations filiales) – en passant par les formes de l’entraide – entre individus de la communauté noire (avec Scotty) –, « forme supérieure »23 du social. C’est donc l’activité de Sunny qui forge sa personnalité ; en ce sens, Une année sabbatique devient reconstruction biographique. Pas seulement factuelle mais féconde de par la complexité de la personnalité de Matthews et de celles de tous les personnages qui concourent à son émancipation, dans toute l’épaisseur de leurs actes. Ce type neuf de biographie « est à la personnalité ce que l’histoire est à la formation sociale : elle est l’histoire dans laquelle la personnalité, pour autant qu’elle y réussisse, se constitue, s’active et se transforme jusqu’à la fin »24.

Je me suis souvent demandé ce qui pouvait expliquer que Sonny Rollins puisse réclamer des cachets mirobolants – que les responsables de manifestations lui accordent – pour paraître un soir de festival sur les scènes de la Pinède Gould à Juan-les-Pins, de l’Amphithéâtre de Vienne ou du grand chapiteau de Marciac. Le roman d’Alain Gerber, Une Année sabbatique, qui fait le récit imaginaire d’un moment de sa vie, vient de lever un coin du voile de ce mystère festivalier.

Félix W. Sportis

2. Alain Gerber, Une Année sabbatique, Editions de Fallois, Paris 2013. Juillet plus précisément (p 294) : « A la fin du mois de juillet, elle avait rompu avec le docteur Phillips. Plus précisément, leurs relations s’étaient distendues d’elles-mêmes après le départ de Sunny ».

6. Denis Diderot, Le Paradoxe du comédien, Robert Laffont, Collection Bouquins, Paris 1996 Tome IV, 1674 p (p 1387).

7. Avec toutes les réserves qu’il convient de prendre sur ce sujet : cf. Félix W. Sportis, « Le Siècle de Charles Delaunay 1 », Jazz Hot n° 655, Printemps 2011, p 6-19 ; « Le Siècle de Charles Delaunay 2 », Jazz Hot n° 656, Eté 2011 p 26-41 ; « Le Siècle de Charles Delaunay 3 », Jazz Hot 658, Hiver 2011, p 36-43 ; « Le Siècle de Charles Delaunay 4, » Jazz Hot n° 659, Printemps 2012, p 34-43 ; « Le Siècle d’Hugues Panassié 1 », Jazz Hot n° 660, Eté 2012, p 38-43 ; « Le Siècle d’Hugues Panassié 2 », Jazz Hot n° 661 Automne 2012, p 36-43.

8. Norman Granz joua un rôle essentiel dans ce melting pot intergénérationnel avec le JATP et sa politique éditoriale phonographique.

9. Après l’attaque japonaise sur Pearl Harbor (7 décembre 1941), l’Allemagne et l’Italie déclarent la guerre aux États-Unis le 12 décembre 1941.

11. « Dans la salle de musique de Lexington, il est libéré de sa honte. Loin de l’entraver, la médiocrité ambiante lui donne des ailes. Il se paye d’audace ». (p 109).

12. « Un nid de drogués, et par conséquent de ravagés attirant des quatre coins du pays des gens de toutes les couleurs, dont plusieurs sont en dépit de leur dégaine, à ce qu’il paraît, des célébrités dans leur patrie jusqu’au-delà des mers ». (p 120).

13. « Ainsi avait-il traversé sur un radeau de fortune l’océan excrémentiel formé par le distillat de sa formidable incompétence » (p 114).

15. Il est le musicien qui imposa le diapason à 440 Hz. Avant lui, les musiciens baroques, habitués à donner leurs concerts dans des salons, s’accordaient à 415 Hz. Aux fins de se mieux détacher de la masse orchestrale, Paganini avait également l’habitude de s’accorder un comma au-dessus du LA (446 Hz au lieu de 440). Cette pratique a depuis été conservée par les solistes.

16. Un chroniqueur raconte que lors de son premier concert parisien, le prix des places avait doublé : « le gens sont devenus fous », commenta-t-il.

17. Ses interprétations de Chopin, dont il s’était fait une spécialité, relevaient plus de l’assassinat que de l’exécution.

18. Les pianistes Gieseking (il enseigna Teddy Wilson pendant son séjour américain avant la guerre), Kempff, Schnabel, Rubinstein…, les violonistes Heifetz, Menuhin, Milstein, le violoncelliste Pablo Casals,… et ceux des générations suivantes Michelangeli, Gilels, Lipatti, Stern, Oïstrakh, Richter, Kogan, Janis, Rostropovitch, Gould… ont dessiné l’esthétique moderne actuelle.

19. L’anecdote qui rapporte que, pour calmer l’insupportable « hypertrophie de l’ego » de son gendre Vladimir Horowitz, Arturo Toscanini l’ait, dans les années 1940, conduit dans un club pour voir et entendre Art Tatum, traduit cet enthousiasme réel des musiciens classiques pour les jazzmen. Or Parker, (le Bleu, modèle de Sunny) passait le plus clair de ses instants libres à aller écouter le pianiste aveugle du club qui jouxtait celui où il travaillait !

20. Le jazz fut au début considéré comme un entertainment. Dans les années 1950, il était considéré comme un moyen de sensibilisation des jeunesses des pays d’accueil et un auxiliaire de la diplomatie américaine. Il ne fut reconnu en tant qu’art que bien tardivement aux Etats-Unis, en fait après la chute de l’URSS. Encore avait-il été imposé par la reconnaissance qu’il reçut à l’étranger, en Europe et notamment en France jusque dans les années 1960, grâce à Charles Delaunay, Hugues Panassié, le Hot Club de France et Jazz Hot qui ont œuvré à sa diffusion des le début des années 1930.

21. Sans quoi le caractère du texte aurait été insuffisant. Gerber répond « aux deux conditions [du romancier] qui semblent contradictoires, d’être en même temps historien et poète, véridique et menteur ». Sans quoi, manquerait « la verrue à la tempe, la coupure à la lèvre, la marque de la petite vérole à côté du nez, qui les rendrait vraies », Diderot, Les deux amis de Bourbonne, Œuvres, Tome II, Contes, Robert Laffont Flammarion, collection Bouquins, Paris 1996, 1022 p (p 480).